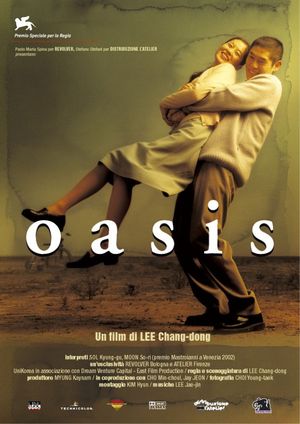

Gong-ju, le personnage de Oasis, de surcroît handicapée, ne peut se servir de son corps comme bon lui semble. Ses mains, ses jambes, sa bouche, les mots qu'elle prononce ne peuvent fonctionner normalement. Son monde est à l'intérieur, là où personne d'autre qu'elle-même ne peut y avoir accès : c'est-à-dire sa conscience, sa pensée, son monde intérieur, qui lui, contrairement à son corps inerte, n'est pas endommagé. Que devient un être handicapé lorsque sa conscience, et avec ça son intelligence, reste inaccessible, impalpable par les mots, et que son corps, seulement son corps, demeure le seul élément accessible des autres, ceux qui ne sont pas dotés d'un handicap comme cette femme qui semble s'arracher à la vie comme pour la dépasser elle-même, en allant alors vers l'amour, seule issue possible qui lui permette de vivre. Car comment vivre autrement alors, avec un corps qui ne lui sert pas, qui ne lui ai d'aucune utilité, qui n'est qu'un handicap pour sa vie toute entière, forcée alors à être extérieure : quel intérêt reste-il à la vie si elle n'est qu'exclusivement qu'intérieur, l'extérieur s'affichant aux autres comme un handicap ?

Ce que le personnage montre aux autres et par conséquent au monde extérieur, au monde "social", c'est uniquement un être handicapé. C'est un fait qui se trouve contingent, c'est-à-dire qui ne peut pas ne pas être, qui reste tout simplement inexorable : une personne handicapée se voit tout d'abord par les autres comme une étiquette, sa surface seule est perçue, lorsque sa conscience et a priori sa parole ne peuvent être connue des autres. On peut ramener ça ensuite a tout individu, qu'il soit handicapé ou non : l'être humain est tout d'abord perçu, au premier abord, uniquement par sa surface, apparence sociale qui lui sert pour communiquer avec le monde environnant. L'être humain comme carapace, muraille décorative qui lui sert dans la vie sociale. Pour accéder au monde intérieur de l'autre, il faut savoir creuser sous la carapace : ici se pose le problème de la communication, de l'existence en tant que sociale, humaine, vaste échange communautaire fait de mots et d'échanges.

Oasis nous interroge : la question du choix se pose-t-elle lorsque l'être humain se trouve emprisonné en lui-même (Gong-ju de surcroît handicapé et privé de la liberté de mouvement d'un corps qui est le sien) ?

Gong-Ju peut-elle se permettre d'aimer un homme qui la viole, sachant que l'amour reste inaccessible pour elle, emprisonnée qu'elle est dans un corps qui ne lui répond pas ? Les actes, les événements, les relations sociales qui entourent notre monde, ne sont-ils qu'une seule suite de hasards, de faits qui s’enchaînent sans qu'on n'en prennent conscience ? Est-ce que les choix que l'on effectuent ne sont que les simples faits d'un conditionnement intérieur, parce que l'on ne connaît rien d'autre ? Parce que l'on est nécessairement dans l'incapacité de choisir entre chose, de penser autrement, tout simplement parce que notre éducation, notre être, et donc notre conditionnement, ne connaît absolument rien d'autre que ce qui l'entoure ? Ainsi, tout ne serait-ce qu'illusion ? Mais alors, si tout n'est qu'illusion, où est le réel, où est la Réalité, la Vérité, s'il y en a une ?

Lors de cette scène d'une violence insoutenable, le viol d'une handicapée par un jeune homme gringalet et dangereux, la femme se trouve violentée, souillée, pénétrée par un corps inconnu. Son corps devient femme, et non plus celui d'une unique handicapée qui se trouve dans l'incapacité même de communiquer. Alors qu'elle reste prisonnière de son corps, elle découvre qu'on peut user de lui, et même qu'on peut l'aimer. Prisonnière d'elle-même, elle prend cet acte pour de l'amour. L'être humain dans le conditionnement d'un corps, plongé dans ses propres illusions.

Nous sommes alors en droit de nous poser la question suivante : cette violence inimaginable, cet homme qui ne cesse d'amener au fur et à mesure du film, un flot éternel d'exaspération, d’antipathie (alors qu'à son début, il était tout simplement drôle) est-ce de l'amour ? Le spectateur ne peut répondre à cette question, car la psychologie du personnage de Gong-ju n'est a aucun moment développé : et cela reste compréhensible car quelque peu hors de portée et bien difficile.

Filmé caméra à l'épaule, d'une poésie parfois fluviale, qui tangue et dévie, Oasis fait parfois penser au cinéma de Cassavetes, dans cette façon qu'il a d'être libre, et d’épancher des personnages parfois loufoques et drôles, dans cette espèce de folie naturelle qu'ils ont tout deux. Mais c'est tout ce qu'il reste alors d'un film, englué dans sa propre dramaturgie. Des questionnements grandiloquents, viscérales. De la violence en paquet pour des yeux qui se demandent.