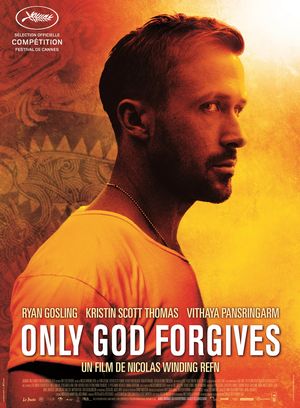

Only God Forgives par AntoineRA

• Revu en juillet 2014 (+1 point) :

Nicolas Winding Refn est un des artistes les plus brillants de notre époque. Artiste car il ne se contente pas de simplement mettre en scène, il pousse ici son esthétique à son paroxysme pour en faire une œuvre sensorielle. Avec ce style expérimental si particulier qu'il peaufine depuis Valhalla Rising et Drive, le Danois nous offre un film noir de vengeance, avec des plans plus métaphoriques, et un visuel absolument sublime. Dans une dominance de teintes rouges et bleues qui font de Bangkok le théâtre stylisé de scènes de violences inouïes, le long-métrage se construit dans une lenteur oppressante, malsaine, et hypnotique, à la façon d'un Kubrick. Refn récupère Gosling qui laisse ici sa place de monolithe mystique à Vithaya Pansringarm, personnage symbolique d'un thème et cœur d'un scénario, certes minimaliste en intrigue, mais exacerbé au niveau des sens. Cliff Martinez finit de parfaire l’œuvre avec des compositions aux sonorités fantasques et dérangeantes qui ne soulignent que trop bien l'étrangeté envoûtante du génie de Refn.

_________________________________________________

• Critique du 23 mai 2013 :

Quand je décris le cinéma de Nicolas Winding Refn comme de l'Art (avec un A) et qu'un ami me demande de définir ma pensée, me voilà bien embêté. En effet, il est difficile d’exprimer par des mots ces sentiments que procurent chacun de ses films. Une chose est certaine, ils ne laissent pas indifférent, quitte à polariser au plus haut point même. Pourtant, on devrait être habitué des extravagances du Danois : ses œuvres ne sont jamais telles qu’elles en ont l’air. Ainsi d’un des criminels les plus dangereux du Royaume-Uni, il en tire une comédie satirique dans Bronson. Des bestiales contrées vikings est venu le contemplatif Valhalla Rising. Et, les courses poursuites de rues effrénées ont donné lieu à l’ambiancé Drive.

C’est pourquoi, on aurait dû le voir venir. Only God Forgives ne pouvait pas être qu’un simple Thriller noir de vengeance, façonné un peu comme seuls les Coréens en ont le secret. Non. Il devient alors le long-métrage le plus marquant du réalisateur, sorte de western moderne qui fait transparaître toute la réflexion expérimentale que Refn avait déjà brodée à travers Valhalla Rising, tout en l’ornant de la patte stylistique exacerbée qu’il a pu peaufiner depuis Drive. Nombreux sont ceux qui ont accroché au second, tout en étant rebutés par le premier. Ce nouveau film aura de ce fait peu de chances de les captiver. Effectivement, Only God Forgives a été écrit par Refn lui-même, et devait être tourné à la suite de l’épopée viking, avant que le film primé à Cannes ne s’interpose - et provoque tout un engouement autour du réalisateur - mais l’intrigue ne venait cette fois pas de Refn. Ce qui explique cette construction assez avant-gardiste et résolument dérangeante qui constitue la pellicule ; marque de fabrique absolue du Danois.

Car si vous trouviez ses précédents longs-métrages lents, ils apparaîtraient presque comme des films d’action à côté d’Only God Forgives. Disons que le scénario vise le minimaliste - avec une intrigue qui se serait conclue en trente minutes dans un film plus classique - au profit d’innombrables séquences et plans fantasmés et composés de manière à retranscrire une portée symbolique mystique, presque dantesque. Sauf qu’il n’est pas aisé de saisir toutes ces illustrations sibyllines du premier coup. De pair, Winding Refn opte donc pour une réalisation pesante, extrêmement lente qu’elle en devient oppressante. Les plans sont longs, parfois interminables, à tel point que certains semblent même être figés à l’écran avec ces travellings très minutieux qui avancent au compte-goutte, ou ces cadrages attardés sur les personnages perdus dans d’intenses réflexions ; une réalisation méticuleuse qui rappelle Kubrick. Notons aussi moult scènes avortées alors qu'on aurait aimé voir leur conclusion ; un découpage qui peut créer une certaine frustration. Qui plus est, la loquacité n’est pas de mise, et m’est avis que vous n’aurez aucun mal à vous repasser les dialogues en tête tant ils sont, par conséquent, minimalistes.

D’aucuns pointeront directement Ryan Gosling du doigt, lui imputant une prestation et des mous invariantes depuis son succès dans Drive. Mais, à vrai dire, ce n’est pas l’acteur le plus présent de cette fable thaïlandaise, bien qu’il en soit le moyeu et que tout découle plus ou moins de sa quête personnelle. En fait, le film se construit autour de trois personnages vraiment forts. D’abord celui de Gosling donc, Julian, qui fait du deal avec son frère à Bangkok et tente de se faire vengeance quand celui-ci est assassiné. Comme dans le film précédent, il joue un mec stoïque, mais pas de la même façon. Ici, il n’a pas la même confiance charmeuse, il est même parfois trop sûr de lui tout en laissant pointer quelques accès de peur. Et derrière une façade de marbre éclatent par moments des sursauts de rage, de violence qui façonnent son caractère. Ce ne sera pas un rôle hyper original pour l’acteur canadien, mais il l’interprète brillamment. Ensuite, c’est Kristin Scott Thomas qui surprend, presque méconnaissable, en tant que Crystal, mère de Julian qui veut elle aussi venger son défunt fils. Sauf qu’elle est autoritaire et manipulatrice et l’actrice étonne dans ce rôle de femme un peu bourgeoise qui a bien l’intention de se faire justice sur le champ. La dernière pierre qui constitue l’identité d’Only God Forgives se trouve en la personne de Vithaya Pansringarm, un policier thaïlandais quelque peu psychotique aux méthodes brutales et… ancestrales. Sa personnalité est implacable et effrayante puisqu’on ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre avec lui, surtout quand on le voit passer d’une scène de karaoké à la poursuite, ou torture des gens qu’il veut corriger. Nicolas Winding Refn a assemblé un trio assez énorme dont chacun possède un visage vraiment différent.

Être face à un film réalisé par le Danois, c’est s’assurer d’une œuvre à l’esthétique identitaire. Dans ce cas-ci, ce qui peut rebuter c’est cet énorme jeu de couleurs fortes qui se succèdent tout du long, l’image passant par de forts éclairages bleus, rouges, verts, oranges, qui baignent carrément les scènes de leurs pigments ; une sorte de fluorescence bien plus poussée que sur Drive, comme si on avait installé des filtres sur la caméra. D’ailleurs je me dois de saluer le travail de Larry Smith, directeur de la photographie, remarquable pendant 90 minutes pour réussir à illuminer tout un lieu de façon fascinante. Un résultat de la teneur des scènes à Macao de Skyfall, c’est-à-dire du grand art. Et Winding Refn expérimente avec ce matériau, rendant cette palette visuelle au final hypnotique pour extraire l’inattendu de son œuvre, poussant les limites du medium quitte à choquer - la sérénité de sa mise en scène est contrastée par des exagérations de violence soudaine ; certaines difficiles à regarder même - ou tendre vers d’étranges délires théâtraux, qui en seraient risibles si l’atmosphère n’était pas aussi malsaine. Le réalisateur met vraiment en place un univers cinématographique différent, qui se reconnaît alors au premier coup d’œil, travaillant harmonieusement visuel et ambiances sonores. De ce côté, j’ai été très surpris par la richesse de composition de Cliff Martinez, presque méconnaissable par rapport à ces textures oniriques précédentes (Drive, Spring Breakers). Même s'il conserve ses apports électroniques envoûtants (ce thème sur le climax avec le face-à-face), ici il lorgne davantage sur la dissonance, l’instauration d’une insalubrité sonore, avec des notes et des cordes qui grincent, se tordent et des basses qui font suffoquer l’oreille sur de longues minutes tendues, rappelant cet esprit western, tout en insérant quelques sons orientaux traditionnels. Le compositeur crée ainsi une bande-son qui, dans son étrangeté fantasque et angoissante, entre en cohésion totale avec la vision expérimentale du Danois.

Au final, malgré cet engouement critique débordant, j'hésite encore à poser un avis concret tant les visionnages ultérieurs me tendent les bras pour affiner ma perception de l’œuvre. Je me retrouve un peu dans le cas de Valhalla Rising, ou même de The Tree Of Life. Je ne me suis pas ennuyé, j’étais même bien captivé par la maîtrise cinématographique qui emplissait l’écran ; pour autant il persiste cette sensation que je n'ai pas eu tout ce que j'espérais, ou pas encore tout saisi pour l’apprécier pleinement. Only God Forgives est en tout cas très différent de ce que j'en attendais, pour un résultat surprenant mais fascinant. Évidemment, il vise clairement un public particulier et certains y verront juste une vaste blague ennuyeuse et soporifique - ou une énorme déception - tandis que d'autres y trouveront une œuvre expérimentale singulière et intensément riche.