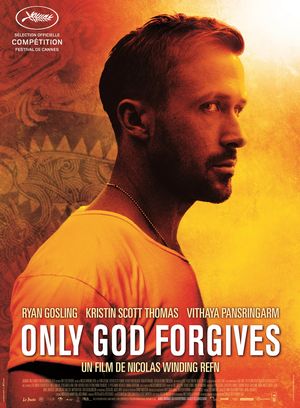

Only God Forgives commet l'impardonnable

Ryan Gosling est beau, surtout dans le noir. Refn, en tout cas, est convaincu de cette idée, et entend le prouver en nous enfonçant, par martèlements successifs, sa tronche bien au fond de la rétine. Et sous emballage dark ambient.

Le scénario d'Only God Forgives tient sur un coin de nappe : Julian (Ryan Gosling) et son frère Billy (Tom Burke) sont à la tête d'un club de boxe à Bangkok, couverture d'un trafic de drogue piloté par leur mère (Kristen Scott Thomas). Peinant à endiguer ses pulsions, Billy viole et assassine une prostituée de 16 ans, ce qui lui vaut un retour de bâton assez fatal. Colère, vengeance à l'horizon. De fil en aiguille, Julian se heurte à Chang (Vithaya Pansringarm), policier compassé, amoral, et dont la fonction prioritaire est de procéder à l'ablation des avants-bras des différents protagonistes par le sabre. À la clé, de nombreuses éclaboussures.

Ryan Gosling, plus creux encore que sa coquille homologue dans Drive, nous replonge comme de coutume dans des profondeurs de béatitude. Entendez : les silences, les regards lents et abscons qui percent tous azimuts, c'est une preuve irréfutable de charisme. Et, par-dessus tout, ça donne l'air cool et contemplatif. Refn ne tarit pas de grossissements-dégrossissements sur Ryan et son labyrinthe introspectif, intercalant scènes de masturbation, fantasmes et baignades oniriques prémonitoires.

Personne ne manquera de relever que toute la vulgate freudo-psychanalytique est sur les rangs, pas très fine : Oedipe, le meurtre du père, la quête vengeresse, les pics oniriques, l'inconscient, l'abondance de signaux sexuels, l'impuissance de Ryan Gosling — castrat symbolique à lui tout seul. Sans oublier, en filigrane, le fond de lubricité permanente avec par instants son créneau pedosexuel. (Ca afflue de ce côté, d'ailleurs.) Difficile, donc, de rater ces alarmes scénaristiques qui clignotent à tout bout de champ. D'autant que la mère prend des allures de salope reptilienne dominatrice, tenant, dans d'excessives poussées d'arrogance, à obtenir de Julian vengeance puis protection.

Plus noirâtre que noir, Only God Forgives mise tout sur son esthétique. Il s'échine visiblement à vouloir culminer parmi les thrillers sensoriels et contemplatifs. Pourtant, pas de quoi fouetter un yack : les sonorités stratosphériques qui succèdent aux longs points d'orgue teintent la fable d'une touche lourdement ambient — prise de hauteur façon réacteur d'avion, qui tombe vite à plat tant elle se mord la queue. Côté mise en scène, ça ne plane pas haut non plus : cosmétique lourdingue, éclairage pompeux, du rouge, du jaune, du noir, du bichrome, de l'obscurité, beaucoup.

À moins de céder à l'hypnose, il paraît compliqué, malgré toute la bonne volonté du monde, d'être emballé par du silence, des bulles sonores et un éclairage bicolore. En dépit de quelques plans à sauver (inspirés du cinéma sud-coréen), le film, étriqué, n'a rien d'autre à montrer qu'une réalité repliée sur elle-même. Du sang, du vide, de la torture, de longues accalmies zen hérissées de violences superlatives. Only God Forgives a tout d'un clip, d'une publicité techno, d'une boîte de nuit entre-aperçue par le petit bout de la lorgnette.

Sauf qu'un dégoulinement d'esthétisme artificiel ne supplée pas, vraiment, l'absence de substance.