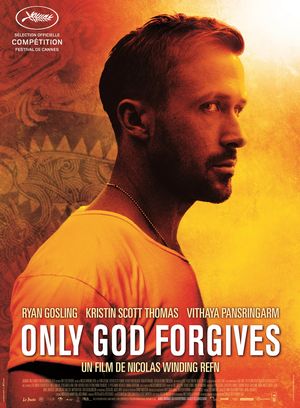

Gosling / Winding Refn, le retour de la revanche. Il fallait, surtout pour le réalisateur danois, sacrément bien rebondir après le succès critique et public de Drive qui, désormais, l’a propulsé super haut dans la catégorie des metteurs en scène super hype avec ce que cela comporte de super revers et de super désagréments. Ils étaient nombreux à l’attendre au tournant, son nouveau joujou branché coloré, prêts à ne pas le rater, à l’encenser encore plus ou à le désavouer finalement (ça n’a pas loupé), comme une histoire d’amour qui se terminerait mal. Et la décision, quasi suicidaire, de présenter Only God forgives à Cannes, jamais tendre avec les réalisateurs qui se la pètent, jouent au petit malin ou se vautrent sur le tapis rouge, venait faire trembler les cœurs de midinette des fans les plus hardcore.

On dirait presque (carrément ?) du manga filmé en chair et en os et en sang, par hectolitres. Plus proche du côté expérimental et contemplatif de Valhalla rising que du down tempo à la cool de Drive (auquel on a très rapidement, trop rapidement, voulu le comparer), Only God forgives balance par dessus bord son scénario tout rabougri pour n’offrir qu’un amas de sensations fait de cris et de peu de mots, de ralentis sublimes, de karaokés ringards et d’envolées lynchiennes (couloirs rouges et sans fin à la Twin Peaks, mère blonde et furieuse à la Sailor et Lula, songe fabuleux à la Mulholland Drive, mélodies à la Badalamenti…). C’est un cauchemar où tout semble ne pas avancer, se répéter à l’envi, s’enliser à dessein : l’histoire, le rythme de chaque scène, les personnages qui restent, le plus souvent, immobiles, ou prenant la pose, simplement beaux, figés dans l’attente de quoi ?

Il en résulte un sentiment de pur coma cinématographique parfois grisant, parfois éreintant, un trou noir, de l’antimatière. Winding Refn contracte (et davantage que dans Valhalla rising, déjà costaud à ce niveau-là) sa forme et son intrigue. Only God forgives est un objet conceptuel qui aurait largué toutes envies de normalité et toutes envies de faire plaisir (résultat : le film se fait descendre de partout), une chose bizarre qui paraît linéaire, mais déstructurée, labyrinthique. Un dédale fait de couloirs ornés chamarrés et de visions gore affolantes, au milieu duquel se niche la clé d’un rêve brutal (You’re my dream) où on arpenterait quelques voies impénétrables (celles des mythes, celles de la vengeance, celles de Dieu ou celles du diable), réglerait ses comptes et solderait ses vieux démons œdipiens. Fuir le giron d’une maman infernale, folle incestueuse, et retourner, retrouver la douceur chaude et amniotique du ventre maternel, littéralement.

Mais Winding Refn, hyper confiant dans son délire personnel, sa grammaire esthétique et son refus de psychologie, aborde l’éventualité d’un cinéma débarrassé de tout avec trop de limites (récit en bordel, acteurs désincarnés) et pas assez de misanthropie. Dans ce genre d’entreprise plus casse-gueule tu meurs, il faut pouvoir aller jusqu’au bout du bout, jusqu’en enfer s'il le faut, jusqu’à l’impudence d’un majeur brandi, d’un crachat et d’un coup de boule. Only God forgives a trop de style et de manières pour prétendre jouer dans la cour des grandes œuvres radicales. On n’est pas loin du geste artistique idéal, abstrait et définitif (Jodorowsky en figure tutélaire, cité avec amour en générique de fin), mais juste pas loin. On est à côté.

Mais quand même, oui quand même : Only God forgives a de l’allure. Son Bangkok néo fluo (superbe photographie de Larry Smith), qui rappelle le Tokyo bariolé d’Enter the void, ressemble à un espace mental, un décor de discothèque géante où chacun se perd dans l’obscurité, sous les rayons coupants des néons et les synthés de Cliff Martinez. Gosling déguste, anti-héros dévirilisé, petite bite, pathétique, impuissant, mais toujours classe. Exit le blouson doré et le mec style à qui on l’a fait pas, ici il donne dans l’incertitude, dans la masse de chair tuméfiée. Face à lui, Kristin Scott Thomas s’amuse et sort le grand jeu en Médée vorace, avide de culturistes en jockstrap. Ce n’est pas un film, ce n’est pas vraiment du cinéma, ce n’est pas Drive 2 non plus. C’est du bad trip phosphorescent.