Je ne me souviens avoir jamais vu un film sur les bandes de jeunes aux USA dans les années 60, qui soit autant dépourvu de cette nostalgie paraissant normalement attachée de façon indissociable au genre. Pourtant, tout est présent ici, la musique (Elvis et ses collègues : la bande originale est formidable, comme souvent avec Coppola), les voitures, et ces bandes de blousons noirs aux cheveux gominés, fumant cigarettes sur cigarettes et roulant des mécaniques le long des rues.

Tout est là, et pourtant tout est différent ici.

Loin de cette nostalgie, malgré les belles images et la bonne musique, Coppola décrit une époque violente et injuste, une époque de division, une époque de gosses livrés à eux mêmes et d’institutions inexistantes. Il est intéressant de constater que, pour un film dont les personnages principaux ont entre 14 et 16 ans, on ne voit un établissement scolaire, pour la première fois, que dix minutes avant la fin du film, et que ce lycée est, là aussi, montré comme un lieu d’exclusion du protagoniste. Cette quasi-absence de l’institution scolaire est un symptôme marquant le côté ségrégationniste de la société américaine de ce temps.

Le ségrégationnisme dont il est question ici n’est, bien évidemment, pas lié à la couleur d epeau, mais à la situation sociale. Il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que les deux bandes qui s’affrontent dans le film, les Greasers et les Socs, représentent deux niveaux sociaux opposés. Les Socs sont la bonne bourgeoisie de la ville, et les Greasers sont les gosses paumés des bas fonds. L’affrontement n’est pas seulement une question de territoire, mais bien de domination sociale (une domination sociale représentée aussi, il est vrai, par des domaines territoriaux, la chic banlieue Sud contre la sinistre banlieue Nord).

Si le film montre ces bandes de jeunes héros habituels de ce type de film, le protagoniste central de Outsiders est pourtant un personnage à part. Ponyboy n’est jamais vraiment à sa place dans cette bande des Greasers. Gamin cultivé et sensible au milieu de gosses des rues qui ne pensent qu’à frapper, exhiber leurs muscles et courir loin des flics, Ponyboy reste en marge de l’équipe. Et tout ce qui va se passer dans le film va confirmer et renforcer cet aspect.

Pony, c’est aussi celui qui a le plus de chance de sortir de cet enfermement social. Le seul qui possède cette chance, là où les autres sont socialement condamnés à rester là où ils sont. Mais peut-on vraiment échapper à cette situation ? Peut-on sortir de cet affrontement, de ces bandes qui sont plus que des familles ? Car ces bandes tiennent lieu d’école, de police, de justice et de famille (des familles elles aussi fortement absentes du film : Pony et ses frères Darry et Soda sont orphelins et c’est Darry qui s’occupe de la famille tant bien que mal ; la maman de Johnny est une alcoolique qui ne semble pas s’occuper de son fils ; pour les autres, les parents semblent juste inexistants).

En règle générale, ces bandes sont montrées de façon très contrastées : familles de substitution, elles assurent tant bien que mal la protection contre une situation de violence qu’elles contribuent à créer elles-mêmes (même si cette violence reflète la violence sociale dans son ensemble). Elles n’apparaissent comme une solution que de façon temporaire (lorsqu’il s’agit de s’enfuir et se cacher après avoir tué quelqu’un, par exemple), mais elles sont surtout le symbole de cet enfermement. Une scène, brève, est importante : avant que les deux bandes rivales ne s’affronte, le dirigeant des Socs, Randy, discute avec Pony ; ce qui ressort de cette scène, c’est que personne n’est satisfait de cette organisation clanique, Randy s’excusant presque d’une distinction sociale qu’il ressent comme profondément injuste et que l’affrontement ne réglera pas. Si Pony veut sortir de tout cela, il doit prendre ses distances par rapport aux Greasers (c’est à cela que sert la scène des cheveux coupés et teints).

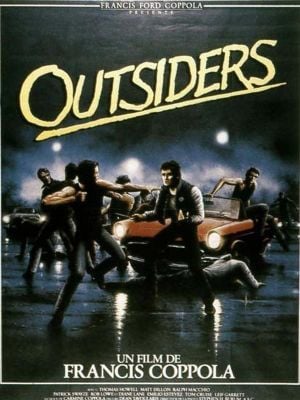

Outsiders est un film tout en finesse qui sait éviter les pièges du genre et jouer sur les émotions. Soutenu par un casting remarquable, le film est basé sur une mise en scène de Coppola qui se fait plus discrète que pour son film précédent, Coup de cœur. Cependant, le réalisateur sait maîtriser ses effets, et on retrouve ici des caractéristiques de sa réalisation : rôle de la musique, parfois en contrepoint de l’image ; science du montage et des enchaînements ; superpositions d’images ; jeu de références artistiques, etc.

Cela se met au service d’un portrait contrasté d’une jeunesse perdue (car, Coppola ne cache pas que si Pony a une chance de s’en sortir, les autres resteront immanquablement sur le carreau). Il y a un caractère fortement dramatique dans ce film, qui tient justement au caractère irrémédiable de cette distinction sociale. Outsiders est un film sombre et pessimiste, d’autant plus que les scènes « positives » (comme celle de l’église en flamme) sont cousues d’un fil blanc trop voyant pour être honnête. Coppola ne nous cache pas l’aspect artificiel de certaines scènes, pour mieux mettre en évidence ce qu’il cherche à nous dire : cette époque où se tournent des regards nostalgiques était loin d’être idéale. C’était celle d’une Amérique dure, injuste, abandonnant certains de ses enfants. Car la caméra de Coppola ne cesse de nous rappeler l’évidence : les personnages que l’on suit tout au long de ce film ne sont que des gosses. Ils jouent aux gros bras, ils se donnent rendez-vous pour se battre en bandes organisées, ils possèdent des flingues ou des couteaux, ils sont parfois inquiétants ou agaçants, mais il suffit souvent d’un plan pour nous rappeler que l’on a affaire à des gosses.

Longtemps plongé dans l’ombre de Rusty James, film-frère tourné et sorti presque simultanément, The Outsiders est un film à re-considérer, en particulier à la lumière du nouveau montage sorti en 2005 et qui propose plus de vingt minutes supplémentaires. Francis Ford Coppola signe ici un film qui vaut beaucoup plus que le simple « vivier de futures vedettes » auquel il a longtemps été réduit, un film sombre et désabusé sur l’Amérique des années 60.

[Article à retrouver sur LeMagDuCiné]