L’écran s’ouvre sur un homme seul, égaré dans le désert. Sur une minuscule silhouette perdue dans une immensité ocre jaune, et plus petite encore, la tache rouge d’une casquette. Sur un rocher, tout près, un rapace guette.

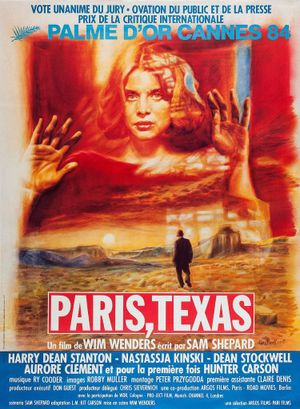

Tout a commencé ainsi, eux-mêmes l’ont dit, plus tard. Ils ont d’abord vu, imaginé, l’image d’un homme seul perdu dans le désert. Et une tache, un éclat rouge. Puis ils ont conçu la suite, peu à peu, à mesure que le récit avançait, comme un road movie, avec pause prolongée, puis la route à nouveau, puis … Et sur les images Ry Cooder égrenait des notes, déchirantes, ou paisibles. Et Sam Shepard plaçait des mots, des silences, des discours bien plus longs aussi. Et Wim Wenders liait le tout, l’orientait, avec classe.

La meilleure façon d’aborder, après coup, Paris Texas, est sans doute de revenir sur des impressions, des images, des rapprochements, des échos – sans souci de la chronologie ou de la logique, mais avec la certitude intime qu’à la fin tout cela se résoudra dans une vraie cohérence. Et dans la beauté.

Tout commence donc dans l’immensité ouverte, sans limites, du désert. Et le film s’achève au contraire sur des lieux clos, des voitures en mouvement, puis à l’arrêt sur des parkings, des appartements, des cabines de peep show ;

tout commence dans une immensité lumineuse, limitée seulement par le bleu profond du ciel ; tout s’achève, avec la nuit, et ces nappes vertes qui recouvrent les personnages et les lieux ;

mais tout commence aussi, vraiment, par un sourire – celui de Travis (excellent Harry Dean Stanton), à l’instant où il commence à se reconstruire, très lentement, un sourire très discret certes, mais évident, dans la voiture aux côtés de son frère (excellent Dean Stockwell) ; les mots viendront plus tard. Et tout s’achève, au moment où Travis s’enfonce dans la nuit, au volant de sa voiture, à nouveau, comme un écho, par un sourire ;

le ciel, tout au long du film, est d’un bleu profond, parfait ;

l’enfant (Hunter Carson), on pouvait avoir toutes les craintes, est excellent. Et son personnage, c’en est presque logique est infiniment plus mûr, plus mature que les adultes. Sa relation avec Travis, d’abord très défiante (il est vrai qu’il est difficile de s’afficher à côté de quelqu’un qui fait tellement l’affiche, alors chacun suit son trottoir, un temps), puis décidant très clairement, très délibérément de le suivre – c’est son histoire, son passé et son futur qui se jouent, il n’hésite donc pas. Et la sortie définitive du film, de l’histoire, du couple qui l’avait élevé (son oncle et son épouse sans enfants), de la plus aimante des façons, est sans doute cruelle, mais pas triste. Evidente, ce sont des passeurs, des relais, ils ont tenu, parfaitement, leur rôle. Et Hunter est aussi un vrai spécialiste de l’astrophysique et il parvient à expliquer à Travis, bien plus clairement que ne le ferait des spécialistes, le mystère des origines …

Paris, Texas pose, sans doute, de grandes questions sur le temps et l’espace, leur liaison étroite, indissociable comme dans les théories scientifiques les plus savantes – la durée des départs (4 ans pour Travis, bien plus évidemment à l’échelon de Hunter), la durée des parcours, entre le désert du Texas et Los Angeles, entre Los Angeles et Houston, entre Houston et …, mais encore entre les Etats-Unis et la vieille Europe, entre Paris et Paris, l’écart des âges entre elle et lui, et leurs immaturités face à la maturité de l’enfant … Et la quête de ses origines, défiant le temps et l’espace (c’est aussi ce que Travis recherche dans le désert) … Tout cela est trop compliqué en fait, mieux vaut sans doute le ressentir, tenter de le dire peut-être (et là, les mots de Sam Shepard, dans leurs ultimes monologues, à l’intérieur de la cabine, échouent peut-être aussi à traduire - discours trop longs, sans doute incontournables mais longs , pour une histoire finalement, essentiellement, très simple …

l’humour aussi (et aussi inattendu que cela puisse paraître) – avec le récit, revenant en boucle, de la blague du père, celui de Travis – « j’ai rencontré ma femme à Paris … (pause appuyée) … Texas », avec le commentaire, très explicite, de Travis, qu’à la fin ce n’était plus une blague ; mais encore la scène hilarante où Travis apprend à se déguiser en père, à trouver la posture (tête bien redressée , costume et chapeau improbables), grâce aux cours de la femme de ménage mexicaine, transformée pour l’occasion en maîtresse de cérémonie à la Molière ; ou encore le jeu avec les talkies-walkies ;

et leur(s) rencontre(s) bien sûr avec téléphones dans les cabines du peep show, avec le passage, inoubliable, de la robe rouge (ou rose) à la robe noire, avec les silences, puis les mots, puis les discours, avec surtout leurs dispositions – il la voit, ils ne se voient plus (les images magnifiques où il tourne le dos à l’écran, condition peut-être incontournable pour que sa parole se libère), elle le voit (grâce au jeu sur les éclairages, et à un moment le spectateur verra même son visage à lui en surimpression, coiffé par son casque de cheveux, à elle), mais à aucun moment ils ne se verront ;

et toutes une série d’images magnifiques qui défilent à nouveau, sans ordre : un homme seul marchant sur une voie ferrée, un visage dans un rétroviseur quand dans le pare-brise l’autoroute défile dans la nuit bleutée, la vue sur LA depuis une terrasse à la nuit tombée, la nuit tombant sur les immeubles en silhouettes de Houston avec la frontière marquée entre le sol baigné par une lumière verte et le bleu profond en surplomb, le bleu des voitures de location alignées sur le parking, l’écheveau des échangeurs routiers au-dessus de la voiture à l’arrêt, la voiture filant sur l’autoroute au-dessus de plusieurs plans horizontaux, parallèles, étroits et colorés dans les gris et sous l’immense bleu du ciel occupant la plus grande partie de l’image, dans la nuit auprès du motel et au bout du parking la sculpture énorme d’un dinosaure, une vieille photo jaunie (dans tous les sens du terme), une plateforme avec immenses panneaux publicitaires non assemblés et silhouettes humaines toutes petites, le singulier mur peint représentant une tête avec étrange coiffe pouvant évoquer le capuchon d’un moine ou autre chose, une robe rose (ou rouge), une femme magnifique, une robe noire, une lumière verte envahissant tout dans un immense plan en plongée, une casquette rouge, et toujours le bleu du ciel, même la nuit.

Wenders n’a jamais fait dans le symbolisme appuyé, tout est toujours soumis à l’incertitude du moment. Mais il y a sans doute, sinon un symbolisme, du moins une vraie grammaire des couleurs dans Paris, Texas – le jaune absolu du désert ouvert et de la fuite, les éclats de rouge(comme les urgences flamboyantes de la vie et du drame), souvent en contraste avec l’omniprésence du bleu, l’invasion finale de la lumière verte lorsque tout va recommencer, la fusion des deux pulls rouges, celui du père et celui du fils, soudés dans la voiture et la fusion des deux pulls verts, celui de la mère et celui du fils soudés dans l’appartement … Il ne reste plus à Ry Cooder qu’à y glisser quelques notes envoûtantes, il ne reste plus à Sam Shepard qu’à tenter de trouver les mots. Et à Wim Wenders de lier tout cela pour en faire un film inoubliable.