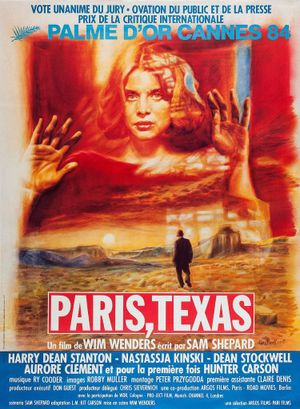

"Paris, Texas" ou la métaphore de l'Amérique déchue

Le pitch : un homme marche seul, assoiffé, dans le désert. Abruti par le soleil, cet inconnu est récupéré dans une clinique de fortune et, après 4 ans d'une mystérieuse absence, son frère le récupère et le ramène à L.A. où il habite.

De quoi parle "Paris, Texas" ? Sommairement, de rien : c'est ce que les mauvaises critiques lui reprocheront et lui ont reproché... Un homme qui se remémore un passé oublié et file sur les traces de sa compagne perdue ; le reste serait de carton pâte, le prétexte à de belles images. C'est manquer l'essentiel du film : des pistes, des effleurements, aucun jugement qui prévaut, aucun impératif.

C'est un film sur la mémoire. Cet inconnu ne sait pas pourquoi il a autant marché, pourquoi il a abandonné son fils élevé par son frère pendant 4 ans, pourquoi il a perdu la trace de sa compagne. Entre-temps, ce roadmovie qui ne dit pas son nom, raconte plusieurs histories, "l'air de rien".

Au jeu des poupées russes, Wenders rafle la mise. En revenant voir son fils élevé par son frère en son absence, on assiste à une famille détruite dont on ne sait presque rien qui détruit à son tour en essayant de se reconstruire la famille fragile qu'a formée son frère ; les évocations de ses propres parents pour expliquer sa fuite laissent entrevoir déjà une famille déchirée par un père à moitié fou et une mère timide.

En filigrane, c'est surtout la métaphore d'une Amérique déchue : les oppositions sont permanentes entre le centre et la périphérie, les villes et le désert, la richesse et la pauvreté. Tandis que son frère ambitieux essaie de construire une famille parfaite dans la banlieue de L.A. "où tout le monde a une voiture", le frère revient d'un enfer désertique hanté par les vieilles carcasses et les maisons abandonnées. C'est ici que les panoramas et les grands plans prennent tout leur sens : les grands buildings versus les maisons écrasées dans le désert, l'accès refusé à ce monde envoûtant de la richesse qu'on ne voit qu'à travers des jumelles depuis les collines avec vue plongeante sur L.A., envahie par le bruit assourdissant de l'aéroport tout proche, l'Amérique à travers ses grands espaces, ses bordels, ses chemins qui ne mènent nulle part, ses vieux trains... Les signes sont parsemés le long du récit : hamburger, stations service, canette de Coca-cola, bouteille de sauce tomate Heinz, Chevrolet rouge. La mémoire des individus recoupe la mémoire d'une civilisation qui se transforme.

Enfin, la beauté esthétique des plans, autonome, n'est pas vaine et brosse le portrait de cette Amérique désenchantée. Cette omniprésence mystérieuse du "point rouge" traverse le film : à chaque plan quasiment, son indice (la casquette rouge du premier plan aux feux de voiture, à la canette jusqu'au halo final qui entoure cette voiture qui file vers son horizon).

Film étourdissant qui lance son message subliminal à demi-mots, à mots couverts. On ne sort pas de 4 ans d'absence indemne ni de son silence sans heurts. L'abandon du personnage reprend le dessus, après cet ultime sursaut. Personne n'est vraiment sauvé.