Quelques semaines après le très beau Ixcanul, film guatémaltèque de Jayro Bustamante, Emilie Brisavoine nous convie à une plongée dans un autre magma, l'enfer d'une famille parisienne. Tout commence mal, dans ce film documentaire, issu du montage d'images intimes, familiales : les personnages apparaissant à l'écran - deux filles, dont la cadette, éponyme, et leurs parents - ne cessent de se hurler copieusement, presque voluptueusement, aux oreilles, explorant les possibilités d'un langage "que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici" ; ces personnages eux-mêmes, lorsqu'on en vient à connaître un peu plus avant les débuts de leur existence, ont traversé des premières années difficiles, abandonnés ou risquant de l'être, manquant cruellement d'amour et d'attention...

On voit Pauline adolescente sombrer dans un sommeil dépressif consécutif à une rupture amoureuse qu'elle a pourtant tout fait pour provoquer... A ce stade, il est malaisé de se soustraire à un certain agacement, devant ce gâchis généralisé, devant la grossièreté des personnages, leur art pour aller se caler au fond d'impasses, au lieu de forer des issues de secours.

C'est alors que s'opère la véritable alchimie du film, dont la réalisatrice va transformer la boue en or. A la faveur de ce "sommeil de princesse", comme il est écrit, en guise d'intertitre, dans le film, celle qui est devenue l'héroïne de cette débâcle va entreprendre, face caméra, un travail réflexif sur elle-même, l'histoire de ses parents, son propre rôle au sein du couple. Elle va nous délivrer, pour l'occasion, quelques-uns de ses plus beaux aphorismes, échappant au cynisme bougon et ravageur de ses premiers constats. Dans une scène, prenant soudainement conscience de l'un des motifs se trouvant vraisemblablement à la source de ses pulsions d'échec, elle aura une réflexion lumineuse : ces compréhensions "n'arrangent pas le passé mais peuvent peut-être adoucir le futur". C'est toute la démarche du film.

Un peu plus loin, alors que l'on progresse dans la voie d'un apaisement auquel on n'aurait osé rêver au début du film - ayant même passagèrement envisagé que son titre soit porteur d'une signification auto-suppressive... -, le montage nous propose une mise en abyme bouleversante : Pauline et son père assistant à leur tour, quelque peu médusés, à la captation d'un affrontement particulièrement violent entre eux qui nous a été précédemment montrée. S'ensuit un échange sincère, lucide, où chacun mesure ce qu'il a infligé à l'autre. Sont ainsi démenties certaines leçons psychanalytiques, selon lesquelles la seule parole vraie serait violente, libérant l'agressivité. La caméra d'Emilie Brisavoine souligne au contraire combien un sujet peut ne pas se reconnaître dans ses propres déchaînements de violence, s'y percevoir comme étranger, voire factice. Combien il peut se retrouver dans la tendresse, l'aveu d'amour et d'attachement, la demande adressée à l'autre.

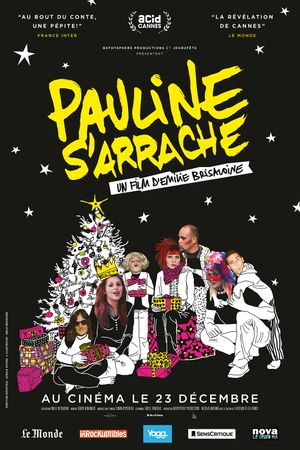

Se renoue ainsi le fil narratif que l'on avait d'abord cru purement parodique et consistant à nous présenter, dans le générique initial, l'histoire familiale comme un conte, une affaire de rois et de reines, de princes et de princesses. Emilie Brisavoine nous a démontré que, lorsque la pire des princesses-crapaud réussit à empoigner, puis à enlacer sa propre histoire et celle de ses parents, tout parvient peut-être à se finir dans un château, en danses et en chansons, au son d'une musique baroque enivrante.