La reprise finale de la chanson emblématique de Blue Velvet permet d’appréhender la trajectoire suivie par Patrice Chéreau dans son dernier film, Persécution. Car là où David Lynch mettait en scène le potentiel fantasmatique, gorgé d’érotisme et de mort, de l’éveil à la sexualité, Chéreau s’efforce de le vider de toute sa substance un tant soit peu irréelle et imaginaire ; il construit un triangle amoureux inversé par rapport à celui de Lynch, c’est-à-dire formé par les rapports non pas d’amour mais de persécution entre les personnages. Un même univers urbain, quoique celui de Chéreau s’avère plus grouillant et impersonnel – Paris en somme – que la petite ville où vit Jeffrey Beaumont, une égale importance accordée au bar, la présence de l’immeuble d’habitation. Celui de Lynch était garni de moquettes, peuplé de bibelots ; celui de Chéreau est aride, en chantier ou épuré, gris et blanc.

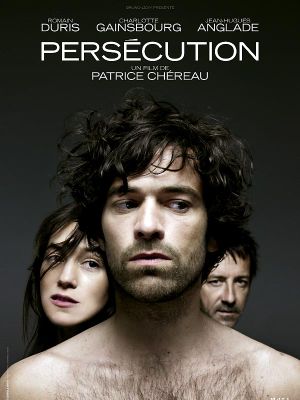

Persécution est un grand film malade et maladif sur le mal d’amour contemporain, un amour qui ne réussit à se dire que par l’obsession et l’envahissement de l’autre. Ainsi, le cinéaste accouche d’une œuvre douloureuse que l’on ne peut évidemment pas aimer : et si elle finit par toucher, c’est uniquement par les coups qu’elle porte à ses personnages, aux vêtements qu’elle leur ôte du dos, aux lignes de leur corps qu’elle scrute dans l’espoir de déceler une exceptionnalité qui jamais ne paraît. La chair est triste, hélas, les corps ressemblent à des cadavres : mal peignés, pleins de cernes, des larmes aux yeux, une rage aussi. Parce qu’il refuse le romantisme, Patrice Chéreau capte par sa caméra ce que c’est que de souffrir de la vie : l’existence est comme une dépression chronique, et l’espoir qui anime les êtres ne résulte en fin de compte que des chimères que l’on se raconte, que l’on plaque sur une réalité qui échappe, ou plutôt reste inchangée, inerte. Quelques secondes de lucidité, une blague même, et puis le motard tombe sur le sol, mort.

Il ne faudrait donc pas aborder Persécution comme une œuvre à apprécier : le film est à l’image de la mendiante qui fait la manche dans le métro – ouverture du long-métrage –, il gifle ses personnages pour susciter en eux une révolte et rappeler, en les suivant dans leur lutte, la solitude profonde de l’homme qui aime.