L'atmosphère irréelle qui (dé)colore tous les films de Bresson n'a jamais été autant poussée que dans Pickpocket, particulièrement parce que celle-ci, paradoxalement, se trouve ici prise dans un cadre extrêmement propice à l'éclosion du pathos et de la vie : le récit est nourri d'éléments dramatiques ou pathétiques (Michel perd sa mère, il se blesse, il vit une histoire d'amour avec une orpheline...) ; les dialogues sont pleins d'exclamations déclamées de manière totalement atone (voir le « Assez! » lancé par Michel mémorable de nanardise) ; le cadre urbain du récit aurait pu être une incitation à la vie... ces différents éléments et leur traitement créent un contraste, une ambiguité des plus déroutantes pour le spectateur (et c'est peut-être la raison pour laquelle ce film a été assez mal reçu à l'époque de sa sortie).

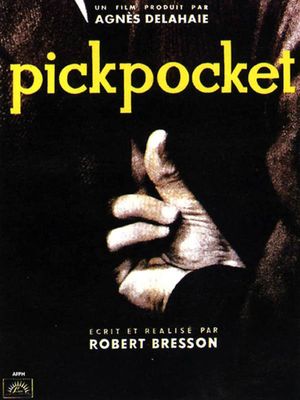

Ce côté irréel et inhumain du film se retrouve aussi dans le travail sur les gestes, motifs chers à Bresson, qu'on retrouve ici comme hyper mécanisés, précis et intuitifs ; ils sont d'ailleurs l'objet de nombreuses répétitions et investigations de la part de Michel et ses compères. Le sujet du film est ainsi propice à l'exploration des motifs et de l'esthétique de Bresson : les mouvements sont l'objet d'un art pour les personnages, consistant à être le plus précis, fluide, vif et invisible possible, mais aussi pour Bresson, dont le geste est la matière esthétique première.

Le sujet du film permet aussi à la caméra de Bresson de nous plonger dans un monde par définition communément caché à nos regards, de nous dévoiler ce qui se cache sous le réel : à moins qu'un voleur soit mauvais, on n'est pas censé le voir…

Le film insiste d'ailleurs souvent sur la dimension secrète et clandestine de l'activité de Michel (à travers la lettre du début du film où il dit quelque chose comme « normalement les voleurs ne racontent pas leurs vols, mais moi je vais vous les raconter » ou encore les discussions avec l'inspecteur). C'est ce choix de dévoiler des gestes pensés pour être invisibles qui rend ces images complices des crimes des personnages si subversives et séduisantes.

Pour faire des images une représentation du paysage intérieur de Michel, Bresson choisit, comme dans Un Condamné à mort s'est échappé, de baser son récit sur un journal tenu par le voleur, journal dont des extraits seront récités en voix-off par celui-ci au moment même où ce dont ils parlent se produit (par exemple, on voit vers la fin du film Michel étonné de retrouver Jeanne ; on l'entend alors dire « Jeanne ! » sur un ton étonné…), l'image est alors calquée sur le discours et n'ajoute rien à ce dernier… ou l'inverse.

Et ces délinquants et autres personnages (dés)incarnés par des acteurs totalement apathiques semblent inscrits dans un antagonisme constant par la caméra, qui répète et appuie systématiquement les nombreux champ/contre-champ qui infestent le film ; mais aussi par leur fonction même, ainsi les voleurs sont opposés à la « nemesis » que représente pour eux les inspecteurs. On trouve aussi un antagonisme entre la matière du film (du pathétique et du vivant), et son traitement absolument apathique. Le dernier point dichotomique se trouve dans l'opposition entre l'atmosphère bruyante de la ville et la liberté qu'elle permet (Michel transgresse les lois, il voyage...) et le silence et l'enfermement de la prison ; l'arrivée en prison est d'ailleurs accompagnée d'une lettre de Jeanne que, pour la première fois, Michel ne nous lit pas à voix haute, peut-être pour sauvegarder le silence caractéristique de l'atmosphère carcérale.

Tout cela participe à construire le film sur un mode comme dialectique : les choses semblent se construire par opposition.

En fait, ce qui m'a happé, c'est surtout le côté fantomatique de la ville que filme Bresson, voir cette foule de visages et de regards perdus, semblant se diriger vers nulle part, pris dans un étau dépourvu de sens a quelque chose de kafkaïen (on retrouve d'ailleurs comme dans Le Procès les thèmes de l'absurdité du droit et de Dieu)… Il y a quelque chose de très indéchiffrable dans l'univers que crée Bresson ; "J'ai cru en Dieu, Jeanne ! pendant trois minutes..." reflète bien la teinte nihiliste du film : des délinquants anonymes produisent secrètement leurs larcins, sans motif, par pur goût de la maîtrise, emplissant une ville-fantôme d'une rumeur clandestine.