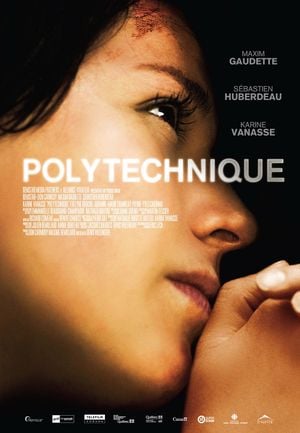

En décidant de réaliser Polytechnique, Denis Villeneuve s’attaque à un sujet épineux en s’appuyant sur les témoignages du massacre qui a eu lieu le 6 décembre 1989 à l’École polytechnique de Montréal et qui a causé le décès de 14 femmes dont 13 étudiantes plus 14 blessés dont 4 hommes. Un bilan lourd que les citoyens de Montréal doivent très certainement encore aujourd’hui garder en tête.

Denis Villeneuve fait directement rentrer le spectateur dans le bain de son récit en montrant dès les premières secondes un coup de feu tiré en direction des élèves. Pas de place au doute sur ce que nous allons voir durant ces 76 minutes ! Il va cependant faire un retour en arrière, au début de la journée avant cet évènement pour présenter ses personnages : le tueur (avec en accompagnement, sa voix off), Valérie et Jean-François. Villeneuve va prendre son temps avec les autres élèves de l’établissement, des travellings nous montrant les étudiants vagué à leurs occupations comme pour nous préparer au calme avant la tempête que nous avons aperçu brièvement.

Dans Polytechnique tout est filmé de façon réaliste presque comme un documentaire, mais également détaché, presque froid, et cela, ce traduit en deux points :

Le choix du cinéaste de filmer en noir et blanc d’une part pour éviter de mettre trop en avant le sang (par respect pour les familles des victimes) mais d’autre part, cette absence de couleur peut s’expliquer comme l’absence de vie durant le temps que dure cette tragédie. On peut également voir dans le noir et blanc le souvenir d’un cauchemar passé.

À travers le tueur (Marc Lépine, son nom n’est jamais prononcé pour éviter toute publicité qui pourrait lui être bénéfique). Cette froideur se traduit dans le jeu de son interprète, Maxime Gaudette (qui jouera dans Incendies, autre film de Denis Villeneuve), glacial, inexpressif, fantomatique. Son personnage n’a d’ailleurs pas énormément de ligne de dialogue comme si le metteur en scène ne voulait en aucune façon justifier ses actions, mais seulement montrer sa barbarie purement et simplement.

C’est à ce niveau que réside le premier point faible du film, dans son manque d’approfondissement psychologique. Il ne fait que gratter en surface les motivations du tueur en ne prenant que pour raison principale de cette démonstration de rage, sa haine envers le féminisme, qui est selon lui la cause de ses échecs passés. En décidant de prendre uniquement cette raison politique et d'occulter la partie sociale, le cinéaste nous prive d’un aspect intéressant de son sujet. Même lorsqu’il y a une tentative de dialogue entre le meurtrier et ses victimes celle-ci est immédiatement coupée par l’action.

Sur un plan métaphysique, la loi universelle de l’entropie affirme que tout système isolé laissé à lui-même est irrémédiablement voué à se dégrader de manière irréversible jusqu’à l’autodestruction

Lorsque l’on regarde Polytechnique, on ne peut s’empêcher de penser à Elephant de Gus Van Sant. Les deux longs-métrages se rejoignent en adoptant un parti-pris narratif en montrant un même évènement à travers le regard de plusieurs protagonistes. Le métrage de Villeneuve se contentera de deux personnages : Valérie et Jean-François.

Il se trouve également là aussi selon moi une incohérence en privilégiant la vision de l’homme face au drame. Le film traite d’un événement marquant dont la cible est la femme. Le tueur en apparence ne supportant pas les revendications des femmes pour avoir les mêmes droits que les hommes, tout en conservant leurs propres avantages. Il aurait été à mon humble avis, logique de mettre en premier plan la vision du personnage de Valérie et en second celle de Jean-François et non l’inverse. D’ailleurs, le point de vue de plusieurs personnages féminins aurait été bénéfique, surtout pour montrer leurs évolutions post-traumatiques.

Polytechnique reste une œuvre majeure dans la filmographie de Denis Villeneuve, un film qui mérite d’être vu pour y montrer ce qu’encore une fois la haine peut faire. Ne vous attendez pas à voir une quelconque profondeur, seul la peur et la mort sont au rendez-vous, mais malheureusement, c’est la triste réalité.