Marina est une femme qui a tout (en apparence), un mari aimant (mais gnangnan), un amant (mais con), un joli appartement, un travail plutôt gratifiant (qu’elle déteste), de l’argent et des amis (qu’elle voit peu). Marina est une femme qui étouffe, qui voudrait gueuler, se sentir vivante, un peu, pas mal, beaucoup, à l’image de cette Russie poutinienne décrépie, inhospitalière, et de cette ville morne (Rostov-na-Donou), étroite et comme livrée à elle-même. Il reste quoi alors pour avoir l’impression d’exister ? Il reste quoi pour penser vaincre ses appétits ? Marina va prendre une décision radicale pour y parvenir : entretenir un ersatz de relation avec l’un des policiers qui l’a violé deux jours plus tôt, la laissant en vrac dans la forêt avec du sperme plein entre les jambes. L’amour, même rude, contre le vide, la tendresse contre les coups, l’oubli de soi contre l’indifférence.

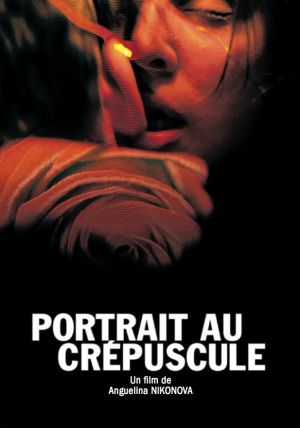

Radical, c’est le mot : premier film agressif, noir et choc d’une jeune réalisatrice russe, Anguelina Nikonova, Portrait au crépuscule, rarement aimable, jamais conciliant, dégage pourtant quelque chose de vital, de puissant (mise en scène nerveuse, énergie de l’instant) et de méchamment jubilatoire. La charge peut paraître lourde et caricaturale par moments (tant d’égoïsme et de déliquescence, c’est louche), mais c’est là l’une des forces au carré du film : proposer une farce grinçante de nos petites vies, de nos bassesses quotidiennes, de nos envies médiocres. Tragi-comique (on appellera ça aussi l’ironie du désespoir), Portrait au crépuscule est surtout un portrait glaçant, pathétique, détonnant aussi.

Portrait d’une femme sous influence, héroïne borderline à la limite du romanesque (Emma, sors de ce corps !), portrait d’un pays en panne, d’une société à bout de souffle gangrenée par un individualisme replet, par la violence, par la corruption et la vénalité, rien que ça. Administration, école, police, services sociaux, enfants, adolescents, adultes, vieux, tout part à la dérive, tout est pourri, tous des pourris, plus rien ni personne n’est à sauver. Marina s’accroche à Andreï, son tourmenteur (qui, lui, tente de survivre comme il peut), pour ne pas sombrer plus profond encore, lui dit des "Je t’aime" (ce qu’il refuse, et la cognant pour la faire taire) pendant qu’ils baisent à la dure, lui prépare des bons petits plats, nettoie son appartement miteux qu’il partage avec son jeune frère camé et son grand-père sénile.

De cette simili-vie de couple improvisée, bancale, à contre-pied de celle, ordinaire et chiante, qu’elle a avec son mou de mari, Marina soigne le mal par le mal, tente de s’approprier quelques miettes d’un bonheur teigneux, sale, éventuellement possible. Les deux interprètes principaux (Sergueï Borissov et Olga Dykhovitchnaia, également co-scénariste du film) irradient tout simplement de charisme et de présence, lui rustre, métallique et magnétique (quel putain de regard…), elle beauté étrange et comme impassible, fragile mais ultra-déterminée.

Ils portent, transportent, transpercent plusieurs scènes bien balaises qui laissent abasourdi (la soirée d’anniversaire où Marina balance son dégoût face à l’hypocrisie générale, la déposition au poste de police, la nuit au lit où Andreï verse une larme…), ils sont des rocs, des acides qui rongent. Et dans la lumière bleue foncée d’un dernier crépuscule, Andreï suit Marina le long d’une nationale, loin derrière elle comme un chien errant, prêt à l’aimer entièrement et prêt pour une vie nouvelle (se débarrassant ainsi de son arme et de son uniforme), peut-être un peu meilleure, peut-être un peu plus vraie, éclose soudain sur les débris fumants de rapports humains détraqués, à la masse.

Cet utilisateur l'a également ajouté à sa liste Top 2012