Possession est avant toute autre chose une oeuvre ayant su parfaitement tirer profit de son support. Ce sentiment vertigineux d'étrangeté et de mise à mal du spectateur, spécifique au cinéma, est retrouvé ici dans une démesure totale et assumée. Rarement je n'aurai été mis aussi mal à l'aise devant une oeuvre, et les deux heures du film m'auront laissé dans un état de fatigue avancé témoignant d'une immersion profonde.

Tous les moyens mis à disposition par le support filmique sont utilisés dans le même but. Cette caméra, toujours dans un mouvement fluide et souvent circulaire, jamais statique, est un véritable tortionnaire pour le spectateur, autant que le scénario pour ses personnages. Le son perce les tympans en faisant durer ses cris stridents ou autres bruits du quotidien déformés à l'extrême pour en sortir la sève dérangeante, et le montage se plait à nous bousculer en enchainant, non pas le choquant à longueur de temps, mais en le faisant alterner avec des passages plus calmes. Ainsi, on peut voir succéder à Adjani, dans une scène d'hystérie, Sam Neill donnant le bain à son fils, dans un calme contrastant de façon bien trop claire pour être ignorée avec le chaos de la scène précédente. La violence mentale sans interruption n'est effectivement pas la cause de la folie, mais son résultat : c'est bien le fait de passer d'un extrême à l'autre dans des délais réduits qui amène à ce déséquilibre. De plus, ces contrastes peuvent arriver très tôt dans la scène précédent le cut, tout comme ces scènes peuvent durer sur la longueur. De ce fait, le film se donne un cachet imprévisible qui rend le tout fascinant.

Cette caméra tournoyante, en plus de projeter le malaise psychique des personnages sur le spectateur, s'impose comme la représentation dans le film de ce que redoutent le plus les personnages. L'emprisonnement dans leur quotidien, ou la peur de la répétition réconfortante, à la manière de Sam Neill qui, assit, ne peut s'empêcher de se balancer dans un geste frénétique et répétitif à l'extrême, à la fois réconfortant et exhacerbant sa folie provoquée par une vie de désillusion, la monotonie d'une vie conjugale l'ayant amené à perdre sa femme.

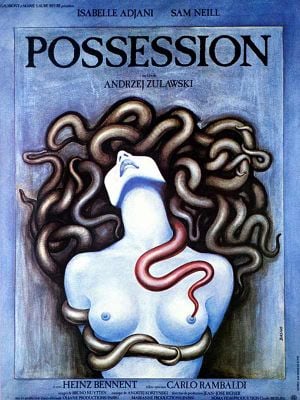

C'est tout du moins le postulat de base du film. Car très vite, les thèmes s'enchainent, partant du cas particulier (le mariage) pour arriver à parler du caractère humain en général, et de sa prison, charnelle bien sûr, Adjani se laissant prendre par un monstre qu'on ne saurait comprendre, presqu'une chose sans forme et écorchée vive, comme pour libérer son véritable être de sa peau, mais également psychologique, comme l'obligation de devoir veiller sur un enfant destiné à suivre le même chemin.

Il est toutefois dommage de voir que le film se plait à multiplier (et le mot est faible) les pistes, pour toujours déranger le spectateur un peu plus. Tout se mêle et se mélange, et certains passages relèvent même de l'absurde le plus grossier (si quelqu'un arrive à m'expliquer pourquoi l'amie d'Adjani s'écroule sans raison après que Sam Neill lui ait dit une banalité, sauf pour donner plus de force au cut qui suit, il gagnera mon respect éternel). Clairement, le réalisateur choisit ici de privilégier la forme à la clareté du fond. C'est cependant fait avec tellement de réussite, que l'on ne regrettera qu'un temps ne pouvoir suivre ses réflexions jusqu'au bout.

La scène finale est d'ailleurs très réussie sur les deux plans. Les images parfaites que se font les époux l'un de l'autre finissent par un mouvement ascendant, tout en restant circulaire (les escaliers), pour une conclusion d'une noirceur qui sied parfaitement au film : les relations humaines sont condamnées à se faner, même en atteignant une sorte de perfection, qui de toute façon ne peut se faire totalement humaine. Le véritable couple n'a plus qu'à s'embrasser dans le baiser le plus affreux de l'histoire du cinéma, représentation parfaite de la nature pathétique de l'Homme et de son amour vain fasse à son envie de grandeur et de passion.