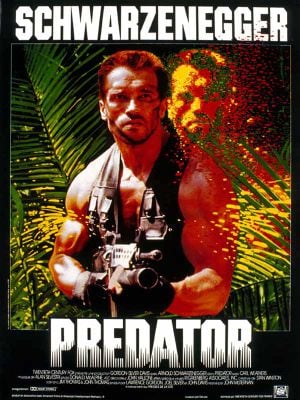

Je vais pas revenir sur Predator juste pour souligner une fois encore l’enchainement de punch-lines cultes passées à la postérité —d’ailleurs pour moi c’est VF obligatoire, ni pour rappeler son efficacité formelle et narrative indiscutable, faisant de ce melting pot de genre une de ces gourmandises plus ou moins coupables qui réussissent l’exploit d’échapper à leur époque pour rester indémodables, jouissives et bandantes ; avec ou sans bière à la main.

Burp.

Predator, c’est plus qu’un film surfant sur le succès de Commando ou recyclant vaguement la recette elle même maintes fois digérée d’un Rambo, coupable (ou non) d’avoir fait naître une vague de bobines militaro-réacs plus ou moins douteuses et dispensables des années 80.

C’est d’abord l’œuvre sinon d’un artiste en tout cas d’un artisan, accumulant cadrages flatteurs et puants de testostérone, rythme constant mais dosé au service d’une tension s’entremêlant à l’action, et plans riches et lisibles désormais gravés dans le patrimoine cinéphilique de sa catégorie filmique. McTiernan n’aura d’ailleurs aucun mal à prouver sur ses futures péloches que Predator n’était pas un coup de bol, mais bien un C.V en bonne et due forme.

Bien sûr, c’est aussi un Schwarzenegger en pleine ascension céleste ; déjà loin des rôles certes iconiques mais mutiques de ses débuts, et tout proche d’un zenith constellé d’incarnations Übermensch que seuls les bons à rien ( ! ) dans son genre peuvent endosser et transcender en créatures mi divines, mi humaines, bigger than life cultes et irremplaçables pour toute une génération ; inimitable aussi, pour le meilleur comme pour le pire.

Plus concrètement et pour revenir à nos moutons, si Predator parvient à traverser les années et les revisionnages avec l’aérodynamisme d’un suppositoire à la glycérine trempé dans l’opium, c’est tout simplement, en plus de son efficacité de réalisation, pour son aspect polymorphe, surprenant, pour son virage à peine progressif de la rue de la guerre à l’avenue de la SF, avec ce qu’elle recèle de vitrines thématiques, intrinsèquement porteuses d’un regard sur le comportement humain placé dans un contexte civilisationnel donné.

Malgré l’introduction qui a tout d’un avertissement, on reste toujours surpris par la façon dont le récit bascule d’un monde concret et pragmatique vers un aspect surnaturel apportant son lot de sentiments irrationnels ; c’est aussi violent que progressif, c’est surprenant, quasi inédit dans son genre. En un mot : c’est original.

Non, Predator ne sera pas vraiment un film de guerre ou d’action, ni d’ailleurs son sujet l’opération commando d’une équipe de mercenaires prêts à cracher des bastos entre deux jurons, dans la jungle contre des bouffeurs de tacos.

La peur, la superstition, l’instinct de survie viennent supplanter les fausses pistes du film de commande.

La jungle c’est l’inconscient avec ses murmures, les croyances et les cauchemars derrière l’abondance de motifs et de textures. De nouveau la peur des ombres. Dans la jungle l’homme est nu parce que la civilisation, en fin de compte, n’est que l’arbre cachant la forêt. L’homme se révèle de force ou par ses faiblesses ; et se retrouve rappelé à sa nature charnelle, de chair, de boyau et d’os.

Un chasseur extra-terrestre qui se paie un safari avec une escouade de badass ? Oui et non.

Oui pour le fun. Mais non pas vraiment.

Predator c’est l’homme qui redevient vulnérable et se casse la gueule dans la chaine alimentaire, en proie à un monde sauvage, vierge, hostile. Chassé, à poil, jouet des éléments, petit, faible. Un bond de 100 000 ans en arrière dans l’histoire de l’humanité ; une leçon d’humilité.

Pas de pétoire, pas de cracheuse, pas de cigare. Juste les foies.

Et quand la peur tombe le masque on passe de l’actioner arrogant au survival viscéral pour basculer dans la concrétisation d’un cauchemar : le prédateur n’est pas une ombre qu’aurait imaginée un esprit impressionnable, issue d’histoires de bonnes femmes, ni même un malade dont la silhouette humanoïde reste ancrée dans une familiarité rationnalisante. Non, quand le masque tombe la peur fait place à l’effroi et la stupeur de se retrouver nez à nez avec un monstre comme dans ses pires rêves : une apparence humaine défigurée, implacable, incompréhensible ; aucune explication, aucun mot intelligible. Juste un rictus ignoble, des grognements, un cri et un rire mécanique, froid, diabolique.

Un putain de cauchemar sur pattes. Un putain de mime maléfique. Un putain d'imitateur dégénéré.

Je crois d’ailleurs que j’aimerai toujours cette expression sur le visage de tonton Arnie dans l’hélicoptère, en conclusion. Les yeux d’un homme qui a appréhendé la folie, l’irrationnelle horreur existentialiste : avoir vue la réalité et ses convictions être littéralement déchirée.

Et le thème martial de Silvestri de repartir comme pour t’avertir que tu paies rien pour attendre, maintenant que tu sais.

Un film d’action, hein.

Tiens, aiguise moi ça !