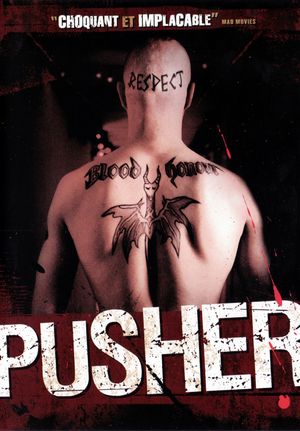

Étonnant parcours que celui de Refn : remonter aux sources de sa filmographie ne laisse pas supposer les dérives esthétisantes qui font la patte de ses dernières œuvres ; c’est même le contraire qui caractérise la trilogie Pusher, dont ce premier volet se veut une petite claque bien rêche dans le monde si éprouvé du film de gangsters.

Pusher, c’est l’immersion dans le quotidien sans fard de petits pions d’un système, celui du trafic de stupéfiant. Nulle dimension internationale ou hagiographie du gangster ici : la principale ambition du récit semble plutôt de mettre à plat les mécanismes de la nécessité, et la façon dont chaque maillon de la chaîne se trouve à la fois acteur du processus et rendu prisonnier par lui. Frank, dealer minable, se situe en son bout, poids mort qui se retrouve avec une dette impossible à rembourser suite à la perte d’un lot important face à la police.

La première partie le voit dans un quotidien en tout point méprisable (petites combines, conversations ineptes et vulgaires avec un coéquipier, rôle aussi minable qu’incandescent porté par Mads Mikkelsen) qui lorgne du côté de Clerks ou des échanges de Reservoir Dogs, la pose en moins : il ne s’agit pas ici de faire rire, de cynisme ou d’ironie, mais d’une confrontation brutale à un milieu par lequel et dans lequel on va crever, tout simplement. La seconde partie s’organise ainsi comme une course contre la montre de plus en plus désespérée, dont la circulation de la dette illustre le désespoir croissant : tout le monde se doit de l’argent, tout le monde recours aux mensonges et aux esquives, et dans ce vaste marché de dupe, on espère une seule chose, voir un autre s’effondrer à sa place.

Son direct, lumière au néon, caméra à l’épaule : l’illusion documentaire, accentuée par une interprétation saisissante donnant souvent l’impression d’être improvisée, génère un double effet particulièrement efficace : la captation sur le vif d’une violence quotidienne, et la laideur des bas-fonds généralement occultés.

Les illusions coutumières sont égrenées pour mieux confirmer l’absence de tout espoir : une mère ruinée, une petite amie étrange, vaguement associée dans le business, vaguement prostituée, face à laquelle on ne sait plus trop quoi exiger ou reprocher, un binôme qu’on fracasse dans un bouge, une utopie en Espagne : l’avortement de chaque piste voit se répandre une noirceur de laquelle il sera impossible de sortir.

Dans cette fange urbaine, la vie est un sursis, et c’est bien de cette urgence que sourd progressivement une humanité pourtant malmenée : Frank, dans sa course pathétique, dans ses arrangements minables, devient le porte-parole mutique de l’individu broyé par la misère et les mauvais choix qu’elle engendre.

Le final suspendu ne dit pas autre chose : le cauchemar ne va pas nécessairement s’achever en sacrifiant aux lois du romanesque : le faire perdurer dans ces minables esquives du réel sert beaucoup plus la démonstration sans compromis de ce qu’est l’enfer sur terre.

(6.5/10)

http://www.senscritique.com/liste/Integrale_Refn/1340831