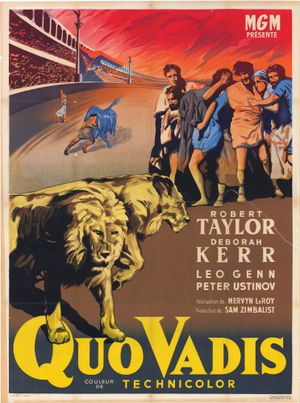

Quo Vadis fait partie de peplum pionniers. Aussi bien à l’époque des débuts du cinéma mais également quand celui-ci a eu besoin de grand spectacle pour sortir les gens de leur salon après la guerre.

Quo Vadis c’est d’abord un best seller de Henryk Sienkiewicz datant de la fin du XIX ème siècle et qui valut à son auteur le prix Nobel de Littérature. Un roman plein d’aventures, d'introspection, de sens et de sang.

C’est tout naturellement qu’il fait parti des premiers peplums de l’histoire du cinéma.

Cette version de 1951 est un véhicule de prestige dont le développement a pris un temps fou si bien que Robert Taylor, trop jeune quand on lui a proposé le rôle, sera un peu trop vieux pour le jouer quand il sera enfin tourné, après avoir été proposé à Gregory Peck, alors en pleine ascension, mais qui a finit par aller tourner autre chose.

C’est le premier grand peplum qui marquera le renouveau du genre aux US, cette fois en glorieux technocolor et ouvrira le chemin pour tous les autres Ben Hur, Les 10 Commandements etc …

Et il le fait avec panache et grandiose.

Marcus Vinicius, centurion romain, revient victorieux de je ne sais plus quelle campagne et suite à un caprice de Néron, doit attendre avant d’entrer dans Rome. Il se retrouve donc à accepter l’hospitalité d’un ancien général qui a une fille adoptive fort charmante, Lygie. Marcus est un peu enthousiaste face à la jeune fille et n’imagine pas un instant qu’elle refusera ses pressantes avances. D'autant plus, qu'étant donné qu’elle est en fait une otage de Rome, elle n’a pas vraiment voix au chapitre. Mais Lygie n’a que faire d’être invitée à la cour de Néron et de son impératrice Poppée et ne souhaite qu’une chose, rester bien tranquille dans la maison de son père. Ceci n’enthousiasme pas Marcus, qui ne comprend pas que son physique avantageux et ses exploits guerriers ne séduisent pas la jeune femme.

Il se trouve que cette dernière appartient à une toute nouvelle secte issue du judaisme, elle est chrétienne, et les préceptes de ce christianisme naissant sont peu compatibles avec Rome et sa vision du monde.

Marcus finira pas lâcher l’affaire jusqu’à ce que Néron, en plein délire de création, ne décide de faire brûler Rome. Marcus se précipite alors pour sauver sa belle et un bon nombre de personnes par la même occasion. Déjà ébranlé par le discours de Pierre (futur saint), il regarde la chrétienté d’un autre oeil et la folie et la cruauté de Néron remettent en questions beaucoup de choses.

C’est alors que l’Empereur, pour sauver sa peau et sa réputation, décide d’accuser les chrétiens de l’incendie et commence la persécution des membres de la jeune secte.

Alors d’abord, c’est tout faut et pas vrai. Même si Sienkiewicz a fait de nombreuses recherches y compris à Rome même, il prend de sérieuses liberté avec l’Histoire et donne foi à des racontars plutôt qu’aux faits. Il est largement reconnu aujourd’hui que Néron, bien que totalement à la masse et pas très catholique (haha) au regard du meurtre de membres de sa famille, n’était pas totalement fou et n’a pas brûlé Rome.

Mais c’est l’histoire racontée ici et quelle histoire!. Le centurion romain sûr de lui qui poursuit la jeune et belle esclave de ses assiduités, l’avènement du christianisme, un christianisme encore pur de tout dogme religieux car aux prémisses de son existance en tant que religion (un être humain ne peut pas posséder un autre humain, la non violence, la conversion par la persuasion et non pas le force etc…) et puis il y a Neron. Peter Ustinov est brillant. Ce n’est pas pour rien qu’il a été nominé à l’oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Oui, il en fait des caisses mais c’est Néron qui en fait des caisses. Excessif et cyclothymique, il vole chaque scène où il apparait et le seul qui arrive à véritablement exister près de lui est Leo Genn, absolument impeccable dans le rôle de Petrone, son contrepoint parfait tant il est calme, acide et cynique (lui aussi nominé pour ce second rôle).

Melvin Leroy est un grand réalisateur de cette époque, un touche à tout qui s’est attaqué à tous le styles. Le peplum est une première pour lui mais il en maîtrise parfaitement le langage entre plans grandioses et scènes intimistes. La manière dont il filme d’ailleurs les scènes de persécution du cirque sont impresionnantes entre plans larges, gros plans sur les spectateurs et quelque images bien choquantes en prime (chapeau aux effets spéciaux bien fait pour 1951) sans pour autant faire dans le grand guignol ou le mauvais goût.

Le lien entre tout ça, c’est le couple central formé par Robert Taylor et Deborah Kerr et ils sont eux aussi, impeccables.

Certes, comme dit plus haut, Robert est un peu vieux pour le rôle, mais la guerre, c’est bien connu, ça burine. La jupette lui va bien, il est beau sans en faire trop. Robert Taylor est un de ces acteurs au physique plus qu’avengeux et au visage trop beau qui ne s’est jamais reposé uniquement sur ça, n'en joue pas plus que ça (sauf quand c'est nécessaire pour le rôle) et qui fournit toujours des performances de qualité et ici, il est comme à son habitude présent et impliqué. Ce n’est pas le rôle le plus compliqué de sa carrière, mais il donne du relief à son centurion un peu bouché.

Déborah Kerr semble mal servie avec le personnage de Lygie qui est un peu trimballée à droite et à gauche comme un trophée sans pouvoir de décision. Mais ce n’est pas tout à fait vrai. Déjà, elle le pouvoir de dire non et elle le fait. Et elle a pour rôle de représenter la foi mise à l’épreuve, par le désir notamment, mais sans vraiment le dire parce que c’est 1951 et qui ne faudrait pas exagérer. Deborah Kerr fait passer tout cela dans son jeu et devient un pilier du film par la sureté de sa performance et sa justesse. Elle n’est pas pitoyable ou une potiche, elle incarne la résistance paisible et parfois le doute.

Car c’est un film à la connotation très religieuse, très très religieuse. Ce n’est pas tous les jours qu’on voit la crucifixion de Saint Pierre, une scène très impressionnante et émouvante, d’autant que c’est un vieil homme (Finlay Curry, habitué du style est sans fausse note dans sa performance). Avec Quo Vadis on marche dans les pas de l’histoire mais aussi de la foi, plus que dans les 10 Commandements qui s’inspire de la Bible mais se préoccupe plus de religion et de relation de pouvoir que de foi.

Ici Marcus Vinicius trouve la foi, ou au moins une foi en quelque chose de plus grand.

Le film (l'adaptation du livre choisi un certain axe) fait aussi écho à l'époque de sa mise en chantier. Au sortir de la guerre, la reconstruction d’un monde différent s’impose, le refus de la dictature et de la violence, l’avènement d’un nouvel ordre basé sur d’autres valeurs. Quo Vadis fait aussi écho au cataclysme de la seconde guerre mondiale à Hitler et son régime totalitaire meurtrier, la persécution des juifs etc … Rome devient alors le symbole de la démocratie ancestrale et la chrétienté l’image d’un renouveau de pureté.

Voilà Quo Vadis, c’est du grand spectacle bien fait (les effets spéciaux de l’incendie sont vraiment de qualité), bien joué, bien mis en scène mais il a aussi du sens, des sens, et il a ouvert par son succès la porte à tout un genre grandiose qui a fait le bonheur des salles obscures et que j’aime particulièrement: les épiques à grand spectacle qui vous tiennent en haleine pendant 3 heures et vous laisse bien content et un peu ému.