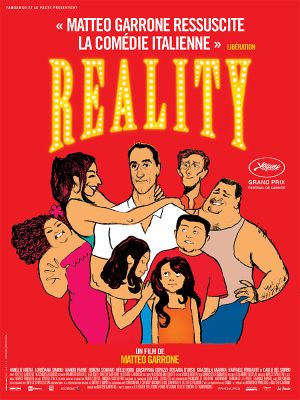

Reality par Patrick Braganti

Aussi bizarre que cela puisse paraitre, l’italien Matteo Garrone établit des correspondances entre l’univers de la mafia napolitaine et celui de la téléréalité, non pas tant que cette dernière soit appréhendée comme un repaire de mafieux sans foi ni loi – le raccourci serait dés lors simpliste et inopérant – mais qu’elle suscite autour d’elle une gravitation d’individus qui pensent en tirer profit personnel (enrichissement, gloire et renommée) tout en usant du système. Lequel là encore finit cruellement par se retourner contre eux, broyant sans vergogne les faibles et les crédules. Bien sûr, les ravages de la télé poubelle causent moins de dégâts que les exactions mafieuses – il n’y a pas ici de mort, juste la dérive mentale de Luciano, un poissonnier qui, porté par ses enfants et quelques membres de sa famille, s’est imaginé bientôt riche et célèbre, enfin à l’abri de la misère. Car c’est bien la misère qui, une nouvelle fois, est au cœur de cette Italie du sud qui prend des allures du Miami du pauvre dans ces endroits anonymes et laids que sont la galerie marchande et le parc d’attractions, lieux évidents du défoulement d’une population rivée sur les stars éphémères et artificielles du petit écran, qui n’hésitent pas à monnayer leur célébrité illusoire pour des participations recopiées dans des mariages ostentatoires au mauvais goût criant. Reality est une œuvre déroutante à plus d’un titre, plutôt déséquilibrée, car après un préambule intrigant dont on ne perçoit pas immédiatement vers quoi il va déboucher, elle devient plus percutante grâce à quelques séquences fortes (le parc de loisirs, la boite de nuit) avant de s’enliser dans une fin qui s’étire inutilement. La marque de fabrique du cinéma de Matteo Garrone, visible déjà après deux longs-métrages, c’est d’évidence le choix d’endroits remarquables. On se rappelle, dans Gomorra, de l’immeuble délabré aux coursives obscures où se tramaient trafics et manigances. Aujourd’hui, la cour (qui tient un peu de celle des miracles) où vivent Luciano et les siens constitue un décor tout aussi exceptionnel qui apporte une dimension étrange au film. C’est peut-être bien le qualificatif baroque qui conviendrait le mieux. Incontestablement, le film s’apparente à une farce visible dans l’exagération des traits et des personnages. En ce sens, il y a bien un cousinage avec le maître Fellini dans ces matrones obèses et fortes en gueule. On n’apprendra rien de neuf sur cette société vaine et vulgaire, aveuglée jusqu’à la folie par le miroir aux alouettes, mais la vision du cinéaste italien, à la marge et au travers du destin d’un homme normal, est loin d’être inintéressante. Son héros qui perd pied et voit en un inoffensif grillon l’œil qui l’espionne devient une figure kafkaïenne, oisillon naïf qui se brûle les ailes sous les feux des projecteurs, enfermé dans un rire effrayant et énigmatique.