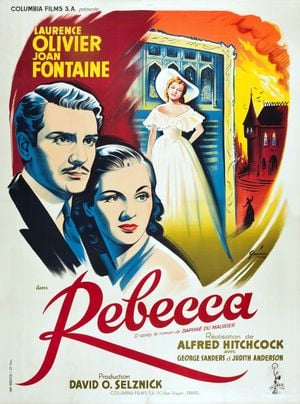

1er film américain d’Hitchcock, Rebecca dit l’ambition du cinéaste : l’adaptation d’un grand roman à succès publié 3 ans plus tôt par Daphné du Maurier, casting de prestige et durée conséquente (130 minutes).

Le film n’est pourtant pas le plus représentatif du maitre du suspense, et s’inscrit davantage dans une veine gothique qui, pour le coup, travaille encore sous grande influence du Royaume-Uni.

Récit d’une emprise, il annonce, au moins dans sa longue exposition, le grand chef d’œuvre à venir près de 20 ans plus tard, Vertigo. La vénération de la morte, le fétichisme lié à son culte sont déjà au cœur du récit, au cours duquel une jeune mariée peine à remplacer la précédente épouse décédée.

Le film n’est pas sans défauts : le rythme souffre de déséquilibre, entre une première partie largement développée et un final qui cavale, la mise en place d’une atmosphère et le relai pris par une tournure policière où les révélations s’enchainent. La distribution est elle aussi inégalement dirigée : si Judith Anderson est assez fantastique dans son rôle qui semble tout droit sorti de la Famille Adams (et dont la silhouette inspirera la méchante belle-mère dans le Cendrillon de Disney), Joan Fontaine dessert souvent son rôle qui, époque oblige, peut-être, la réduit à une potiche émotive et larmoyante. Même si son personnage est par essence celui d’une jeune femme qui ne fait pas le poids, la coloration mélo et mièvre de son interprétation dilue un grand nombre d’enjeux du récit.

Mais le personnage principal, par l’entremise de l’absente, est avant tout celui de la demeure. Rebecca est un grand film sur les lieux, leur pouvoir de suggestion, et la mise en scène d’Hitchcock se donne pour principal objectif de donner une âme à la pierre. La manière dont il donne à voir cette propriété annonce deux grands œuvres : le Xanadu de Citizen Kane l’année suivante (les influences, assumées par Welles, sautent aux yeux) et Les Grandes Espérances de Lean en 46, où l’esprit British et l’emprise toxique des lieux prendra aussi tout son sens. Ces immenses espaces qui accroissent la distance entre les nouveaux mariés en total contrepoint avec l’âge d’or que fut la rencontre dans le Sud de la France, et qui s’affirme avec plus de force encore lors de la projection du film de voyage de noces, qui se présente, dans un cadre obscur et presque expressionniste, la nostalgie d’une innocence solaire à jamais perdue. Chaque pièce se présente comme la dépendance d’un mausolée qui pèse sur l’ensemble de la demeure, et dont l’alchimie infuse dans les objets, les tentures et les reliques de la morte. Le personnage de Mme Danvers incarne à la perfection ce culte délétère, et par bien des sous-entendus teintés d’un saphisme sulfureux.

Cette relation malsaine, cette incapacité à communiquer ou à connaitre les secrets de l’autre (qui sera le sujet de Soupçons) annonce bien des thématiques à venir dans l’œuvre d’Hitchcock, pour le moment encore maladroitement distillées dans un ensemble un peu bancal sur le plan narratif, mais qui relève d’une maitrise visuelle déjà nettement remarquable.

(7.5/10)