Le Rocky de 1976, c’est évidemment tout sauf un film de boxe. C’est un film à l’échelle humaine, qui parcoure le bitume et suit un homme à sa hauteur. Rocky c’est une silhouette : un chapeau, une veste en cuir (emblématique avant l’heure de Taken), des bottines, une démarche dansante, et une balle qui rebondit sur un tableau urbain transpirant la grandeur passée et la petite semaine.

Certains vous diront que Rocky c’est un thème musical (Gonna Fly Now), mais pour l’instant tout se situe avant les fanfaronnades et les trompettes.

Ici l’étalon va piano.

Stallone signe un scénario sensible et très humain. Une illustration humble du rêve américain plus qu’évidente dans laquelle en définitive un afro américain ayant gravi les marches de la réussite se joue de la symbolique de son pays (drapeau américain, déguisement de G. Washington, panoplie de l’Oncle Sam) pour finalement donner une opportunité de réaliser sa destinée à un blanc issu de l’immigration.

Mais plus que cela, Stallone pointe du doigt ces moments uniques où les destins se retrouvent à la croisée des chemins, quand il faudra faire les choix qui détermineront ce que l’individu laissera à la postérité. Le film illustre la dernière interaction possible entre une jeunesse presque gâchée brulant ses dernières étincelles (Rocky), et une bougie sur le point de s’éteindre (Mick). On parle de réalisation de soi, d’évasion de chaines sociales, de réussite par procuration, d’espoirs et d’orgueil plus ou moins bien placés. On parle un peu d'héritage aussi.

Rocky c’est pour moi plusieurs scènes ou moments qui vont toucher là où ça fait picoter les yeux.

Il y a cette scène de la patinoire, et la marche qui suit ; complètement romantique, crédible, elle nous rappelle ces moments emplis de gêne, d’audace à peine assumée, de mise en danger, et le temps qui se tord et se compresse pour nous rappeler le monde réel autour pouvant briser la magie à tout instant. Cette première soirée qui se conclura par la première intrusion dans l’intimité de l’autre, le premier baiser entre Rocky et Adrian, magnifique de pudeur et de passion.

Bien sûr avant ça il y a tout ce flirt maladroit et touchant à coup de visites opportunes, de regards volés, et de petites blagounettes pour tenter de décrocher la lune sur les lèvres.

En vrac, je pourrais citer Burgess Meredith, figure paternelle colérique et usée qui crève l’écran par ses interventions explosives et son regard meurtri. La relation filiale entre un Rocky plein de reproches de fils en manque d’attention et un Mickey bourré de regrets atteindra d’ailleurs son paroxysme lors d’une scène vraiment très juste où la dispute éclatera avant de se terminer par une réconciliation tout en pudeur, de loin, sans qu’un mot ne nous parvienne.

Je pourrais citer Paulie, personnage bougon, alcoolique, rustre et un peu pitoyable, mais pourtant généreux malgré l’amertume que son parcours semble lui avoir laissé.

Je pourrais citer ce dialogue entre Rocky et sa voisine de 12 ans, assez savoureux, qui finit par renvoyer un uppercut verbal à la face du boxeur, un peu du genre de ceux qu’on se prend en se rendant compte qu’avant de l’ouvrir on ferait mieux de balayer devant sa porte.

Et il y a Philadelphie, nocturne ou crépusculaire, froide, humide, crade, peuplée et isolée à la fois. Ces images des docks, des bâtisses délabrées, des coins de rues fatigués, qui contrastent avec la fameuse scène de la montée des marches du Philadelphia Museum of Art, aérée mais toujours aussi désolée ; comme pour marquer la solitude de la condition de l’individu dans la chute comme dans l’ascension, dans la passivité comme dans le passage à l’acte. Solitude existentielle qui trouvera écho en quelque sorte dans les toutes dernières images où Rocky et Adrian sembleront seuls et à la recherche l'un de l’autre dans la foule.

Enfin, comment ne pas mentionner Bill Conti, qui pose les trompettes et la grandiloquence des premières notes —sortes de prémices ironiques, pour accompagner le pathétique du personnage titre avec ce qu’il faut de sensiblerie, le plus souvent au piano. Rocky et le thème de Conti sont indissociables, mais le compositeur démontre qu’une mélodie, une couleur, un trait de caractère, ne sont perçus qu’aux travers du prisme de l’émotion suscitée par un état d’esprit. Ainsi Rocky et son thème ont toujours été les mêmes —au piano comme en fanfare, la seule chose ayant changé est la façon dont le parcours de l’étalon italien nous le donne à entendre.

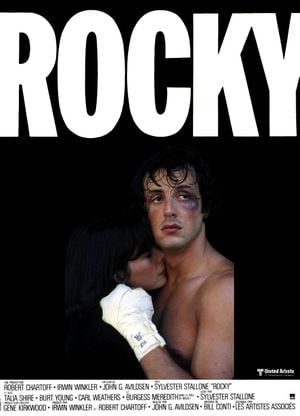

Quoi qu’on en dise et malgré sa filmographie, on ne m’enlèvera pas l’idée que Stallone est capable de faire montre d’une grande sensibilité. Son personnage respire l’humilité et la simplicité par tous les pores ; il est spontané, maladroit, un peu en retard sur le train de sa vie, un poil naïf, il fume, il boit de la bière. Bref, il est humain. Et c’est justement là que repose une grande part de la qualité du film et de son histoire, à milles lieues du symbole 80’s pour clips MTV de ses suites.

Bien sûr le combat final est intéressant (et référencé), mais le K.O viendra véritablement à sa conclusion, qui célèbrera le perdant, magnifique ; un humain qui dit « je t’aime ».