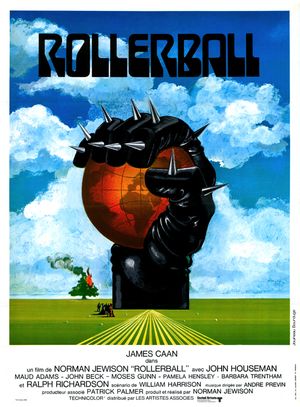

Parmi ces films dystopiques avec une certaine aura qu’il me faut rattraper, Rollerball n’était pas forcément dans le haut de la liste. Mais j’avoue que j’ai bien envie de tester la version mal-aimée (et traitée par Karim Debbache dans Chroma) de McTiernan. Et du coup je préférais d’abord me faire la première adaptation par Norman Jewison. D’autant plus que c’est un réalisateur que j’avais trouvé sympathique sur L’Affaire Thomas Crown et Dans la chaleur de la nuit.

Et là, malheureusement, je trouve que le film ne parvient pas à trouver son équilibre. Si les trois matchs que l’on est amené à voir sont de véritables réussites, avec une montée crescendo de la violence, et du coup de la tension, les scènes les liant sont quant à elles assez fades. L’univers dépeint, sur fond d’une méga corporation ayant uni le globe dans un capitalisme écrasant toute forme d’individualité, a été vu et revu maintes fois et ne parvient pas à susciter l’intérêt. Du pain et des jeux, on connaît la formule. Qui plus est, le protagoniste, interprété par un James Caan qui ne déborde jamais, est une coquille vide à laquelle on ne s’attache jamais, et dont les rapports avec l’autorité semblent être de la défiance pour de la défiance. Il n’a pas d’objectif si ce n’est montrer qu’il est plus fort que le système, et qu’il est prêt à devenir martyr pour le prouver. Mais le silence de la foule dans le final n’est pas crédible, tant on sait qu’une société moins aliénée que celle du film irait vaquer à ses occupations dès que les portes du stade seront franchies. Pas d’indignation ni de révolte.

Rollerball n’est donc au final qu’une curiosité qui vaut plutôt pour sa forme que pour son fond, ce qui le fout tout de même illico au-dessus d’un bête Running Man. En attendant, je préfère me relancer une petite partie de Rollerdrome. Et pour McT, ça viendra un jour.