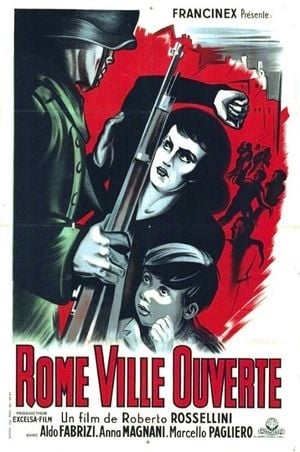

Rome ville ouverte est considéré comme une date clé – le point de départ d’une conception renouvelée du cinéma, avec l’émergence du Néo-réalisme italien.

Le film ne se laisse pas facilement appréhender – d’autant moins que son « réalisme » touche aussi (et au moins autant) les conditions et les contraintes très matérielles du tournage : l’adaptation (souvent difficile, et de fait l’image n’est pas belle) aux conditions de luminosité, la durée des plans et des séquences (notamment pour les dialogues) contrainte par le métrage disponible, jusqu’au jeu des interprètes , amateurs en nombre et professionnels mêlés, mais interdits de toute surcharge, de tout effet, de tout tic d’acteur (sans aller pour autant jusqu’à la voix blanche qui sera adoptée par Robert Bresson, qui peut passer du reste pour une forme nouvelle, et paradoxale, d’affectation).

Et le résultat obtenu peut être saisissant : ainsi de l’idée, apparemment déconcertante de confier le rôle essentiel du prêtre à Aldo Fabrizi, acteur comique réputé, dont l’abattage, mais tout en retenue, finira par atteindre une dimension tragique absolue.

Le Néo-réalisme de Rossellini peut être appréhendé, plus facilement peut-être, par ce qu’il n’est pas. Il rejette toute référence à une fiction classique balisée, avec schémas narratifs, péripéties et rebondissements enchaînés préparant un dénouement plus ou moins prévisible. Il refuse tout esthétisme. Il refuse aussi tout parasitage psychologique, a fortiori tout ce qui pourrait relever du mélodrame ou du pathos. Il s’agit bien de se concentrer sur un essentiel qui touche à la réalité, aux réponses apportées aux questions soulevées par la réalité et qui ne peuvent relever que de l’action.

Mais cette action n’a pas grand-chose à voir avec celle du « cinéma d’action », des héros aux super héros. Le Néo-réalisme rejette tout héroïsme. Et les propos tenus, vers la fin, en réponse au déserteur allemand évoquant les tortures de la gestapo, touchent autant à l’appréhension du récit et du film par Rossellini qu’au message implicite qu’il véhicule :

« Avec eux, les héros deviennent des lâches.

- Mais nous ne sommes pas des héros. »

L’héroïsme qui en ressort est sans doute encore plus grand ...

Par delà tout ce que refuse le Néo-réalisme, pour tenter d’approcher les vraies finalités de Rome, ville ouverte, qui ne se donnent pas facilement, le plus « simple » est peut-être de commencer par ce titre, assez étrange, singulier, à la poésie abstraite, presque géométrique. Il est à peine question de Rome dans le film, du moins sous son aspect urbain, ou touristique. On voit très peu la ville dans son ensemble (sinon dans l’ultime plan avec l’arrivée des enfants), rien que des rues et des immeubles un peu dévastés, en temps de guerre et d’occupation …

Deux scènes me semblent très révélatrices : le découpage de Rome, présentée directement sur une carte par l’officier allemand, incarnation du mal, qui partage la ville en micro-unités, l’enferme, l’enserre, la place sous contrôle. Et, en opposition absolue, l’image finale de l’ouverture et de l’espoir (juste après l’élimination tragique, plutôt qu’horrible, des martyrs) des enfants courant vers la ville ouverte.

Et cette « ouverture » apparaît aussi, de façon assez semblable, dans l’échappée du « héros », du chef de la résistance, Francesco qui échappe à la rafle ultime – mais ne réapparaît plus dans le film par la suite : on n’est pas dans un film de héros, on n’a pas besoin d’ajouter une nouvelle action (spectaculaire ou non) du « héros » ; il suffit qu’on sache qu’il est là, prêt à entrer (plus tard ou jamais, ou avec d’autres, ou d’autres sans lui) dans la ville désormais ouverte. Et Rossellini, metteur en scène du film, fait évidemment partie (très active) de ces autres. Le Néo-réalisme est un cinéma de l’action.

En réalité, Rome ici est symboliquement incarnée par tous ceux qui tentent et tendent à lui redonner son identité et sa liberté : les résistants certes, mais aussi les enfants, le déserteur, le policier qui protège les résistants en refusant toute aide aux soldats lors de la rafle, jusqu’à l’officier allemand qui dénonce, sans cynisme et face aux siens, la vanité et l’inutilité profonde de leur entreprise ou aux soldats tirant à côté ou par terre au moment de fusiller le prêtre.

Ces enjeux, évidemment essentiels, supposent donc une nouvelle façon de traiter le récit cinématographique. Et Rossellini propose ainsi, de façon modeste et simple, une approche de l’image-temps qui sera plus tard conceptualisée par Gilles Deleuze :

- le temps du récit n’est pas celui d’une progression linéaire et prévisible, celle de l’enchaînement des événements jusqu’au dénouement ; on l’a d’ailleurs déjà dit : il n’y a pas de dénouement – la fin est ouverte, comme Rome ;

- le temps est plutôt celui des personnages, de leurs préoccupations immédiates, qui finissent par primer sur les grands événements : ainsi la conversation entre Francisco et Pina (magistrale Anna Magnani), dans l’escalier, évoquant (certes sans pathos) leur première rencontre amoureuse, tient-elle autant de place que l’assaut des francs-tireurs contre les militaires fascistes pour libérer les prisonniers ;

- en vérité il ne s’agit même pas du temps des personnages, mais du temps consacré à cet essentiel déjà évoqué (et abordé désormais sans abstraction) de la reconquête de la liberté.

- Dans Rome ville ouverte, la plus belle et la plus originale manifestation de cette approche du temps, tient dans le rythme d’abord déconcertant puis très prenant du film : une première partie presque documentaire, quasiment sans action, avec des épisodes et des propos pas toujours liés, mais avec surtout une espèce de menace diffuse, en surplomb, qui peut se manifester (ou pas à) tout moment - et qui finit par exploser dans la seconde moitié du film. C’est une conception, effectivement très neuve, du récit.

La foi de Rossellini, constante dans toute son œuvre, est d’abord, quasi exclusivement, une foi en l’homme et en son libre arbitre – et son « réalisme » est d’abord un humanisme. Cette foi est à peine religieuse, et elle donne encore plus de force à la fraternité, sans aucune artificialité, entre le prêtre et le combattant communiste ;

… Et aussi un réalisme sans doute approximatif. La main de l’artiste est évidemment présente tout au long du film, et d’abord dans l’élaboration du récit, évidemment très construit – à travers les transitions permanentes entre l’action de « l’armée des ombres » et les deux histoires d’amour très contrastées (et même les trois avec celles des amants diaboliques), les temps de respiration apportés par les passages comiques (lorsque par exemple le prêtre assomme le paralytique pour protéger les résistants) entre phases de tension et phases d’action ; on peut même évoquer une réelle recherche dans l’écriture filmique et dans son esthétique (certes discrète) : le travail sur les gros plans et les visages, le jeu des plongées et des contre-plongées dans les escaliers, les leitmotivs (le plan fixe, régulièrement repris, sur l'autel), l’élargissement du champ dans le plan final …

Et tout cela aboutit à de grands moments de cinéma, évidemment très composés et d’une puissance magistrale : la mort de Pina, le martyr du résistant et l’ultime confession imposée, l’exécution du prêtre.

Le Néo-réalisme est un humanisme.