Une femme jugée pour infanticide ; et une romancière venue assister au procès (afin d'en nourrir le roman qu'elle a en cours) et qui, au fil des audiences, est amenée à s'interroger sur le lien que sa propre mère a entretenu avec elle durant toute son enfance et adolescence, cela avec d'autant plus d'acuité qu'elle est elle-même enceinte de son premier enfant. À travers ces deux pendants, Saint Omer s'interroge plus largement sur ce que c'est que la maternité, l'amour maternel, l'instinct maternel, le rapport mère-fille.

C'est un film à la fois lent, austère (se déroulant principalement dans la salle d'audience de la cour d'assises de Saint-Omer ou dans la chambre d'hôtel où l'écrivaine est descendue pour les quelques jours que durera le procès), mystérieux, assez taiseux (ce qui est paradoxal pour le film d'un procès avec affrontement attendu entre avocats des différents partis représentés), dense, intense, féministe, le tout saupoudré, m'a-t-il semblé, d'un soupçon de racisme anti-blanc.

Les faits reprennent, grosso-modo, ceux de l'affaire Fabienne Kabou qui, en 2013, sous le couvert de la nuit, avait abandonné sa petite fille de quinze mois sur la plage de Berck-sur-mer à marée montante, comptant que la mer noierait le bébé et ensuite remporterait le petit corps sans que nul n'en soupçonne jamais rien.

Aucune référence à cette affaire n'est jamais faite dans le film, mais bien sûr, on y pense constamment. L'actrice (Guslagie Malanda) personnifiant la meurtrière Florence Coly l'incarne si bien que j'oubliais, en cours de projection, que je n'avais pas en face de moi la vraie infanticide et que je me surprenais à sonder son visage pour tenter de percer à jour : la frémissante impassibilité de ses traits, ses motivations, l'opacité de ses explications entrecoupées de silences.

La présidente du tribunal (Valérie Dréville) est également très bonne, humaine. L'avocate de la défense aussi, à un degré moindre. J'ai été moins convaincu, en revanche, par l'actrice personnifiant l'écrivaine Rama. Difficile de partager ses problèmes, de comprendre sa personnalité, surtout de l'imaginer écrivaine.

Quand elle évoque sa mère, sa mère jeune, celle-ci est beaucoup plus convaincante dans son jeu, ses silences, sa douleur informulée, ses brusques accès de colère.

L'acteur jouant Luc Dumontet, le compagnon (usé, honteux, accablé, presque pathétique) de Laurence Coly est en parfait contraste avec cette dernière qui apparaît tantôt comme murée dans son acte et, par instants, flamboyante, revendicative, presque maudissante, telle Callas dans le Médée de Pasolini dont on nous repasse un temps fort.

Pardon d'écrire ça au fil de la plume (et selon les caprices d'enregistrement de la version Bêta du logiciel SensCritique qui m'ont fait perdre des pans entiers de mon texte... reconstitué ensuite vaille que vaille).

La réalisatrice Alice Diop a coécrit son premier long métrage (122 mn et on les sent passer) avec, notamment, l'écrivaine Marie Ndiaye (prix Femina, prix Goncourt, prix Marguerite Yourcenar... et soeur du ministre Pap Ndiaye), et cette dernière a certainement beaucoup contribué, dans le scénario, à la construction de Rama, l'écrivaine-professeur d'université du film, que j'ai eu du mal à appréhender, personnage un peu flou et qui souffre de la comparaison avec l'accusée qui, elle, existe avec une force "médéenne".

Quoi qu'il en soit, Saint-Omer (le nom de la ville du Pas-de-Calais où le procès a lieu) est un film réfléchi, travaillé, lourd de sens ; qui nous accroche, nous met "dans le bain" dès la première scène (la plage de Berck-sur-mer, à nuit tombée, à marée montante, et qui nous montre de profil trois quart arrière celle qui sera jugée pour infanticide : Laurence Coly, nom substitué à celui de Fabienne Kabou parce que le film est fictionnalisé pour des raisons juridiques et artistiques) ; puis qui nous interpelle, nous désarçonne lors de la scène suivante : une archive de femmes tondues à la Libération et promenées, ainsi flétries, dans des camionnettes découvertes à travers la ville, sur un texte de Marguerite Duras lu devant un amphi d'étudiants par l'écrivaine (Rama), également chargée de cours de littérature à l'Université.

Comme dit plus haut, le film d'Alice Diop étudie ou analyse le lien qui unit une mère à son enfant et, plus particulièrement, une mère à sa fille (et vice-versa). Il le fait selon deux pans.

Le premier nous raconte Laurence Coly, jeune Sénégalaise venue en France pour "réussir", faire son droit et qui bifurque vers la philosophie contre la volonté de son père (qui, en conséquence, lui coupe les vivres), n'a bientôt plus d'autre ressource que de se mettre à la colle avec un homme bien plus âgé qu'elle : Luc Dumontet (qui, du coup, ne la traite pas sur un pied d'égalité), vit dans son atelier, tombe enceinte, le cache à tous aussi longtemps que possible, se trouve alors prise dans « une spirale de mensonges »... ce qui la décide finalement à anéantir celle à qui elle a donné la vie, sa fille, la chair de sa chair. C'est le pan qui, d'après moi, existe le plus, qu'on appréhende le mieux : le procès qui cherche à démêler pourquoi Laurence Coly a tué son enfant de quinze mois. L'autre pan du film est fait de tout ce que la meurtrière en accusation suscite chez la romancière (elle-même enceinte de quatre mois) venue assister au procès pour le transposer en une oeuvre, à supposer qu'elle parvienne à maîtriser tous les souvenirs, sentiments, peurs que cela éveille en elle.

Tuer est évidemment un crime ; tuer son enfant : une circonstance aggravante. Et le tuer avec préméditation, comme l'a fait Laurence Coly, vaut normalement trente ans de réclusion, selon la loi française, mais compte tenu des motifs psychologiques ô combien complexes du crime, l'accusée doit bénéficier de circonstances atténuantes. C'est ce que son avocat tente, au final, de faire jouer.

Les femmes tondues du début du film sont un peu montrées comme des héroïnes injustement condamnées, un peu façon Jeanne d'Arc. De même, l'avocate de la défense présente (aux jurés ainsi qu'à l'audience qui assiste au procès) l'infanticide Laurence Coly comme une femme malheureuse, une femme niée, une femme fantôme, une femme malade, prête à n'importe quel acte désespéré pour tenter de s'en sortir... et comme une femme sans doute condamnée à être "tondue", à être écrasée par la lourdeur de la peine octroyée, mais le mérite-t-elle vraiment ? N'est-elle pas déjà assez lourdement punie ? Car en tuant son enfant, elle a tué une partie d'elle-même et elle portera cette partie morte en elle... toute sa vie. Alors....

Le film ne se souciera pas de nous préciser la peine infligée par les jurés à Laurence Coly (un certain nombre de spectateurs sachant d'avance celle finalement reçue par Fabienne Bakou : quinze ans).

Après la triste conclusion d'un procès éprouvant, le film se concentre sur l'écrivaine, sur les souvenirs que cette affaire a éveillés en elle, les souvenirs de son adolescence, de quand sa mère (une "femme brisée", fermée, dure, indifférente, malheureuse, abandonnée par son mari) avait à peu près l'âge de l'accusée (autour de trente-cinq ans). Et puis nouveau saut en avant, on retrouve, à l'occasion d'une fête familiale, la mère, vieillie, et ses deux ou trois filles adultes et relativement épanouies, dont Rama, qui tient dans sa main celle de sa vieille maman, toutes deux assises dans le canapé du living. La vieille maman est beaucoup moins chic que jadis, mais elle est apaisée, comme sa fille, et on les sent enfin en harmonie.

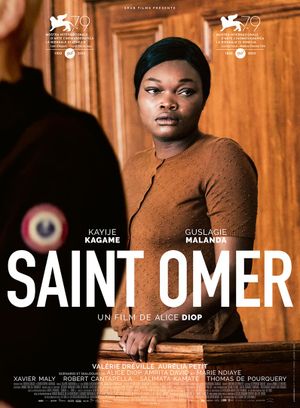

Sorti cette année, Saint Omer a reçu toutes sortes de prix, dont le Lion d'argent et le prix du premier film à la Mostra de Venise 2022.

C'est, je le répète, un film dense, grave, mystérieux, fascinant. Partial ? Peut-être un peu.

C'est un beau film, en tout cas. Ne le manquez pas.