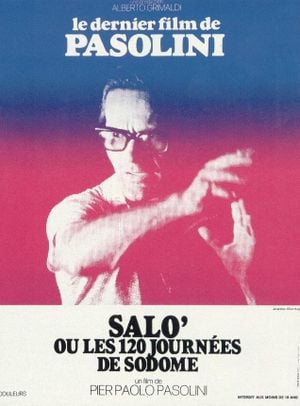

L’acte vibrant de révolte que l’on perçoit dans le corps tendu et les yeux acérés de Pasolini est inscrit en feu dans les écrits et les films qu’ils nous a laissés tout au long d’une vie tumultueuse en miroir des contradictions de son temps. Au tournant de l’époque de sa vie, un gigantesque bouleversement économico-politique où les masses populaires du monde sont à bout de souffle malgré les soi-disant «30 glorieuses» alors en cours. Pasolini n’est pas dupe du mouvement historique qui trompe, et il en fait une topographie peu amène au vu de l’ensemble des forces en présence de son époque. Par sa poésie, sa prose littéraire et théâtrale autant que par ses œuvres cinématographiques, il embrasse le spectre des positions de pensée matérialiste et religieuse et les pointe du doigt comme autant de niches d’hypocrisie des classes dominantes qui écrasent l’ensemble des courants d’insurrection populaire. Nous sommes dans les années 60-70 et sa vision critique ne laisse personne indemne.

Salo est son dernier regard, son dernier geste, son dernier soupir avant d’être assassiné après le tumulte d’une vie en procès permanent contre les institutions qu’il dérange toutes en même temps. Il aura eu la force d’embrasser la condition d’une vie humaine qui, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, souffre le martyre des contradictions qui travaillent chacun et chacune d’entre nous, et que peu d’êtres ont la force et le courage d’assumer comme il se doit.

Bien plus que G. Debord selon moi, il aura eu cette envergure de porter jusqu’au bout le risque de cette flamme tempétueuse du désir par une âme assoiffée autant d’idéal que de contacts rugueux avec la réalité laborieuse des classes populaires manipulées par les classes dirigeantes. Au cœur d’une Italie nerveuse et bouleversée, il aura eu cette vigueur d’interpeller, par tous les moyens à sa disposition, la monstruosité d’un passé récent et d’un avenir qu’il pressentait plus redoutable encore. Dans Pétrole, son dernier essai inachevé publié à titre posthume, il se livre à un réquisitoire qui ne laisse aucun doute sur sa vision d’un monde déjà promis de son vivant aux méfaits catastrophiques de la mondialisation. Des «30 glorieuses» — qui n’eurent pour lui aucune gloire —, nous vivons aujourd’hui ce qu’elles nous coûtent. Maintenant la grande misère qui vient…

De même A. Artaud, lorsqu’il enregistre Pour en finir avec le jugement de Dieu pour la radio (cet immense poème fulminant et visionnaire qui ne fut jamais diffusé à l’époque), prédisait avant lui clairement le monde sans monde dans lequel nous sommes déjà entrés. Tandis qu’aujourd’hui personne — apparemment ! — n’a, n’aurait la possibilité de dire sans détour la gravité de notre situation présente qui n’a semble-t-il plus d’autre avenir que le glorieux glas de la mondialisation qui nous veut…

Salo donc de Pasolini est LE film du Regard qui montre comment se machine l’intelligence du processus historique qui se noue dans la culotte. Salo est le film le plus insupportable de majesté, de bonté et de beauté qui se dégage de l’immonde et de l’abject des scènes qui composent ce film ! Le film qui aura montré la pathologie du pouvoir humain à l’œuvre dans ses ressorts les plus obscènes, qui aura montré la folie du désir qui meut notre espèce tout entière, en mettant comme jamais en scène sexuelle la cruauté du rapport de ses classes, où les corps des suppliciés ne sont plus réduits qu’à faire office de trous pour le plaisir de cet instinct de domination qui, consciemment ou non, torture nos vies aux abois dans l’enfer de notre dépendance à autrui.

Salo, c’est la crudité de la mise en scène de la psyché enfin montrée dans l’inhumanité de ses racines de cruauté inhérente et de violence assassine, jusqu’à l’anéantissement total des corps du désir exposés à la plus vive et violente vision qui soit. Incarné par quatre notables : un duc, un évêque, un juge et un président, le pouvoir religieux, politique et économique de tous les temps y est mis en scène dans l’exercice de sa cruauté la plus sadienne : la plus sadique et criminelle.

Voilà pourquoi Salo, pour moi, n’est surtout pas à voir aujourd’hui comme l’œuvre d’un regard dirigé vers une époque passée de l’histoire (en l’occurence la république fasciste proclamée par Mussolini qui sévit en Italie entre 1943 et 1945), car par cette mise en datation nous nous mettrions nous-même à distance, nous nous protégerions de voir notre époque présente comme cette orgie même de destruction délibérée des peuples, où toutes les étiquettes et stratégies politiques de la grande bouffe et partouze mondialisée du pouvoir ne servent qu’à broyer les peuples dans une débauche dégénérée de guerres d’intérêts pour les énergies fossiles de la survie, comme pour les découvertes technologiques destinées à fabriquer une immortalité bio-robotique réservée à une caste d’élus. Les corps humains sont-ils d’ailleurs autre chose aujourd’hui que de la marchandise pour ?…

Que nous soyons aristocrates, bourgeois ou mendiants, Salo c’est donc nous depuis toujours, dans la constitution même du désir qui anime les ressorts sado-masochistes de la condition humaine qui n’en finit pas de désirer tous les rôles, toutes les positions de la domination comme de la soumission, toutes les positions de l’aliénation jusqu’à son anéantissement. De Sade et de Pasolini — en passant par G. Bataille —, nous avons à lire et à voir des œuvres qui auront osé dire et montrer la monstruosité désirante d’un obscur appel à l’extase passant par toutes les horreurs quotidiennes que nous nous infligeons toujours depuis des millénaires, au-delà même de l’esthétisme par lequel Pasolini aura bien voulu habiller — si je puis dire ! — ce film de la violence extrême, du mal originaire qui nous ronge et qui s’exerce ici sans limites par le sexe sur nos corps.

Avec L’empire des sens, Oshima aura aussi donné une approche du désir et de la passion amoureuse et sexuelle qui se confond en fait avec l’économico-politique (d’où l’énorme scandale que déclencha sa sortie en salles, et la censure quasi immédiate dont il fit très vite l’objet au Japon). Réaliser que toute relation saupoudrée d’idéalité ne porte en elle que le germe de cette politique d’Eros + massacre…

Les derniers films de Lars von Trier : Nymphomaniac I et II mettent aussi en scène des régimes de cette douleur intrinsèque au désir. Ils se focalisent pour cela sur une femme seule au monde en proie à la hantise du désir, et qui, cherchant sa voie dans l’isolement où l’enferme son obsession, se laisse cuire au feu de la pulsion sexuelle jusqu’à l’extrême. Sur ce fil rouge de la lucidité, j’invite également tous ceux qui y sont disposés à regarder les photographies et les films d’Antoine d’Agata qui, aujourd’hui, montre remarquablement la sublime cruauté d’un désir qui, selon moi, se passe d’accusation d’une partie ou d’une autre de la société, d’une époque ou d’une autre de l’histoire. Non, le mal qui nous ronge et se répète de génération en génération, c’est nous depuis toujours, nous les contemporains jusqu’à l’absurde de cette crise socio-économique mondiale et de cette catastrophe écologique dans laquelle nous vivons, et qui nous confond dans la distraction.

S’asseoir pour voir Salo ou les 120 journées de Sodome, c’est prendre le risque mérité d’y voir plus clair en soi et d’oser enlever les œillères qui nous font répéter cette tragédie qu’aucun cinéaste n’aura donné avec une telle force de gravité.

Osez donc enlever la main qui cache vos yeux, et voir les images du … !