Le langage « cinéma » tel que nous le consommons avec les yeux et les oreilles est fait de la langue et des dents de la morsure de la pensée qui nous travaille au plus inconscient et nerveux de notre pseudo-vie en un voile, un ruban, aujourd’hui un algorithme de cette jouissance irrépressible et inavouée depuis toujours dans le profane relationnel de notre quotidien : le savant calcul pour un meurtre et un cadavre afin que la disparition d’une existence insoutenable, qui est l’«autre» et par procuration différée «soi», que la pensée nomme «la mort» s’actualise.

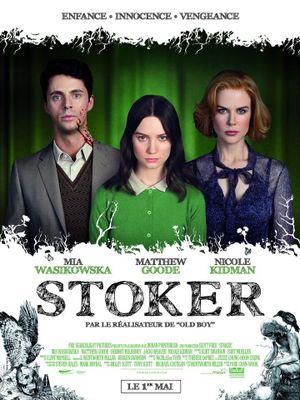

Le langage en général, la sémantique même de nos peaux semble ne reposer, et plus justement s’agiter, en toutes les langues que sur ce paradigme nerveux, implicite et explicite, qui abreuve tout le réseau de la «communication» depuis l’aube des molécules et qui ne fait par la culture et le soi-disant art que l’apologie de ce calcul. Ce calcul est sans conteste, et faut-il encore le reconnaitre au plus rêveur de nous-mêmes, ce qui nous travaille et nous mord la relation au quotidien. Cet inavouable, l’art, la culture, l’expriment en fond et en forme dans ses productions. Sommes-nous donc depuis toujours les morts qui naissent ? Si seul cela nous travaille dans sa répétition jusqu’à l’absurde, alors Stoker est le plus juste film que nous ayons à revoir et à entendre jusqu’à la fin, jusqu’à l’absurde.

S’il y a en nous un quelconque sursaut de quelque chose qui nous titille autrement, alors un geste cinématographique peut et doit jaillir de cette prise de conscience, à commencer par se laisser porter et dériver dans cette insatisfaction de soi et du monde pour écrire ou se laisser écrire autrement, tels que nous ne sommes pas encore et que nous ne nous connaissons pas encore malgré le mot : vivants !