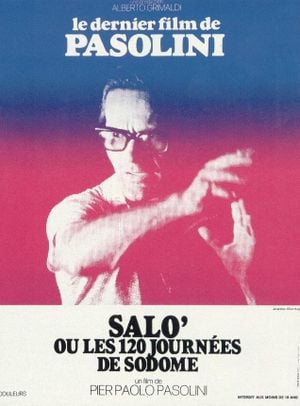

Pier Paolo Pasolini, en s’inspirant de plusieurs références culturelles, historiques et philosophiques (Sade, Dante, Bosch, Barthes, Klossowski, les événements tragiques de Salò et de Marzabotto...), tourna son film le plus radical et le plus antipathique en se détournant volontairement de l’aspect grivois de sa Trilogie de la vie. Difficile (impossible ?) d’aimer Salò, ou même de l’apprécier sur l'instant, tant l’œuvre ultime de Pasolini s’ingénie à se débarrasser de tout affect, de grâce et d'optimisme. En transposant le roman de Sade dans la république fasciste de Salò, Pasolini entend dénoncer l’exploitation totale des corps (inhumaine, machinale, sans désir) dans et par un système de consommation et d’idéologies extrêmes.

Dramatiquement, cette exploitation s’est intensifiée et trouve, aujourd’hui, un écho démesuré et terrifiant dans nos sociétés contemporaines en proie à une violence corporelle et spirituelle exacerbée. Salò, c'est comme un cri de dégoût, un cri de rage tenu jusqu’au bout de sa révolte. Pasolini, sûr de ses convictions (qu’il paiera d'ailleurs de sa vie), et confiant dans l’idée que le cinéma peut être un instrument de revendication, ne pouvait filmer autrement un tel brûlot politiquement engagé. Celui-ci se devait de passer par la figuration frontale et sans compromis des pires excès que l’homme est capable de perpétrer au nom du pouvoir et d’une domination transgressive.

À l’écran, cela se manifeste par des images d’une agressivité et d’une virulence rarement atteintes. La violence y est totalement dé-érotisée malgré la profusion de chairs nues et d’actes sexuels en tous genres. Tout y est froid, désincarné, vidé. Les personnages sont à peine considérés comme des individus. Les quatre libertins ont peu de personnalité et semblent ne retirer aucune jouissance de leurs débauches ordonnées, automatiques, quasiment banales. Les victimes sont anonymes et insignifiantes, de simples corps à endurer et à pénétrer, puis plus tard à saigner, à martyriser jusqu'à leur dernier souffle.

La progression funèbre dans l’horreur évoque symboliquement les différents Cercles de l’Enfer définis par Dante, le film avançant inexorablement dans "l’infilmable" (montrer des gens manger des excréments) pour finir dans un enclos sans issue, extérieur à toute humanité, espace-monde réduit à ses instincts les plus barbares, ses expressions les plus primitives et ses pulsions les plus refoulées. De nombreuses tortures y sont accomplies et montrées en silence par le biais de divers points de vue qui, indirectement, font du spectateur le voyeur impuissant et "privilégié" de ce cirque dérisoire de la cruauté.

Regarder Salò pourrait presque passer pour un geste militant. Le film ne se regarde pas par hasard, sans exigence : c’est un acte qu’il faut anticiper en étant pleinement conscient des atrocités qu’il y a à supporter. Il est certain, et fondamentalement indispensable, de n’y chercher aucune satisfaction (Pasolini a tout fait pour), le film trouvant sa valeur première et ses raisons intentionnelles dans les réflexions, voire l'effroi, voire la répugnance, qu’il suscite. Salò fait partie, avec Caligula, Les diables ou Orange mécanique, de ces œuvres délirantes et contestataires des années 70 (qu’il serait d’ailleurs impossible à financer et à mettre en scène aujourd'hui) qui explorent, chacune à leur façon mais avec une honnêteté dépassant tous les tabous, les violences et les abîmes les plus vertigineux de l'homme.

Article sur SEUIL CRITIQUE(S)