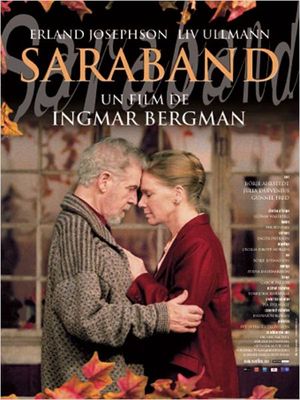

Rien n’a changé, car tout change : tel pourrait être l’épitaphe cinématographique de Bergman. Dans cet ultime œuvre de fiction tournée pour la télévision, le réalisateur retrouve, exactement trente ans après, les personnages principaux de Scènes de la vie conjugale, et orchestre leurs tardives retrouvailles.

Le prologue face caméra, une tradition chez le cinéaste, se pare d’une émotion singulière : Liv Ullman parle au spectateur avec une connivence évidente, fait le bilan des décennies passées, et décide de retrouver Johan comme s’il elle le devait au spectateur. Ces personnages ne pouvaient mourir avec le générique de fin de 1973, et leur authenticité leur garantissait un accès à la vieillesse. Saraband en sera donc le récit.

On se souvient que dans Scènes de la vie conjugale, le couple occultait tous les personnages, et notamment les filles, sans cesse reléguées hors champ. Ici, l’équilibre se modifie. Marianne, figure du cinéaste, devient une sorte de coryphée qui va beaucoup moins parler d’elle qu’elle n’écoutera les autres, et notamment la figure de Karin, petite fille de Johan issue d’un précédent mariage. Trois générations cohabitent, et font de Johan un grand père acariâtre, autre visage du vieux misanthrope qu’a facilement pu devenir Bergman. Son fils, musicien veuf, et sa propre fille, donc, qui aspire sans vraiment l’oser à la liberté, loin de cette forêt intime et étouffante.

Œuvre dense, Saraband fait de nouveau état des difficultés insurmontables à communiquer avec ses proches : si Marianne surgit, c’est pour libérer la parole, et équilibrer de son empathie les propos haineux et terribles de son ex-mari. La musique et les lettres complètent le tableau de cet échange polyphonique qui peine à trouver une harmonie, et dans lequel les personnes ne pourront s’accomplir qu’à travers la déchirure.

La caméra numérique joue des intérieurs dotés d’une clarté nouvelle, et traque les moindres inflexions sur les visages.

Saraband renoue avec cette dureté implacable, ce regard acéré sur les personnes ; Marianne se fond dans le décor, écoute, observe, recueille les confidences. Si sa maturité augure d’un certain espoir dans la capacité des êtres à évoluer, le comportement haineux de son ex-mari prouve au même moment que certains ne changent pas, et que le poison se transmet dans le sang et les générations : les errances et les erreurs de l’amour aboutissent ainsi au pire, dans une vision certes intimiste, mais dont la valeur tragique reste universelle.

Ce testament, aussi âpre soit-il, ne se déprend pas pour autant des accès à la lumière qui coloraient les dernières œuvres de Bergman, que ce soit dans l’éloge de l’imperfection de Scènes de la vie conjugale, l’ode à la réconciliation dans Sonate d’automne ou la victoire de l’amour dans Fanny et Alexandre. Alors que Marianne passe le relais, le personnage de Karin est la figure d’un élan propre à la jeunesse. Déjà abimée, déjà souillée, elle s’arrache à sa chrysalide pour ne garder que le meilleur de ce qui lui a été offert et partir avec : la musique.

Il n’en fallait pas moins pour accepter de se taire : laisser la musique, immatérielle et dénuée de ces mots qui trahissent ou qui frustrent, chanter les tourments et les accès de joie de la ténébreuse âme humaine.