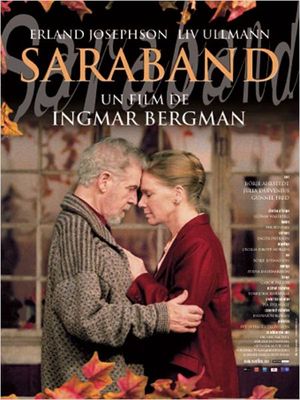

Pour son dernier film (rappelons que sa sortie en salles en France est une exception, Bergman ayant arrêté sa carrière cinéma après Fanny och Alexander ; Saraband est à l'origine un téléfilm suédois, ce qui laisse à penser que si en France nous avions des téléfilms de cette qualité, je la regarderais peut-être plus souvent...), le cinéaste génial campe plus que jamais sur ses positions narratives, c'est à du pur cinéma de chambre que nous assistons : décor limité, cinq acteurs en tout et pour tout (aucun figurant), une mise en scène plus théâtrale que cinématographique, les bases du genre favori de Bergman sont belles et bien présentes. Seule évolution notable (mais à souligner car pas si bénigne), l'utilisation d'une caméra haute-définition, permettant un travail sur les nuances de luminosité, une douceur dans les lents mouvements apportant une réelle sensibilité vivante aux scènes se déroulant devant nous.

Bergman considérait Fanny och Alexander comme son "film-testament", force est de reconnaître que Saraband s'en rapproche bien plus : rarement le cinéaste n'a mis autant de lui dans ses personnages (masculins). A travers le personnage de Johan nous entendons presque les aveux de Bergman pour sa vie passée ; rappelons que, comme Johan, Ingmar Bergman était un coureur de jupons de première, et qu'il ne fut pas toujours tendre envers sa famille, réminiscences d'un père pasteur l'ayant éduqué fort strictement.

Même si la majorité du casting est composée d'acteurs en fin de souffle - mais à la flamme toujours ardente dans les yeux, je me suis souvent demandé si Bergman choisissait ses acteurs en fonction de leurs yeux -, le film est finalement loin de traiter de la vieillesse d'un être humain, qui est plus un état, une condition irrémédiable qu'il faudrait passer sous silence : le sujet central du film est Karin, jeune fille de 19 ans et fille d'Henrik, et son rapport avec ces trois vieilles personnes qui semblent toutes attendre d'elle une chose différente ; Marianne souhaite qu'elle s'émancipe, Johan souhaite qu'elle échappe à l'obsession de son père - mais nullement qu'elle ne n'émancipe, son intention est égoïste : réduire d'autant plus son fils à néant -, Henrik souhaite la garder auprès d'elle. La violoncelliste douée à du mal à s'y retrouver, ce qui amène des introspections psychologiques relativement poussées, aspects sur lesquels Bergman a toujours eu, et aura probablement une mainmise sans pareil dans le milieu du cinéma.

C'est un plaisir que de suivre les pérégrinations mentales des personnages - seule Marianne semble quelque peu en retrait à ce niveau, faisant plus office de "confidente", de guide qu'autre chose, bien qu'elle ait toute son importance, notamment à la fin -, le deuxième personnage le plus important du film, après Karin, n'étant pas présente physiquement : Anna, l'épouse décédée d'Henrik (et mère de Karin), plus que jamais présente dans les esprits de ceux l'ayant connu. Comme d'habitude chez Bergman, les hommes sont relativement "stéréotypés", dans le sens où il leur est donné un caractère duquel ils n'évolueront pour ainsi dire nullement (Johan restera toujours un être cruel et insensible envers son fils et les autres, et son angoisse finale n'est finalement qu'éphémère, bien vite il campera à nouveau dans ses positions misanthropes ; Henrik, quant à lui, reste toujours l'homme désespéré d'avoir perdu l'amour de sa vie, et cristallisant cette relation morte [littéralement] sur sa fille), là où les femmes sont bien plus nuancées, capables d'évolution, et entre le début et la fin de l'oeuvre se sont des personnages quelque peu différents auquel nous avons affaire.

J'ai parlé rapidement de "l'angoisse" de Johan, survenant en toute fin de film, il s'agit probablement de la plus belle scène de l'oeuvre : cet homme qui arrive, apeuré, comme un enfant cherchant le réconfort auprès de sa mère, ce personnage qui nous est présenté comme un être profondément méprisant et inhumain se met à nu, ne devient plus qu'un simple corps dans toute sa mortalité, dans une longue continuité suivie au niveau de la caméra - jamais, au-delà du champ/contre-champ de la mise en scène, la caméra n'évoluera jusqu'au rapprochement entre Johan et Marianne -, comme une régression plus qu'une digression. L'auteur suédois, en faisant de cette scène la dernière de l'histoire du film (sans compter l'épilogue), force l'admiration, bien que le monologue noircira encore plus les traits. Noir, le film l'est : pas une seule relation entre les personnages ne semble réellement heureuse (nous ferons exception du cas Marianne - Karin, formée de circonstance par les événements), les propos sont d'une rare violence, et aucune excuse n'est prononcée, aucun pardon n'est sincère. Il s'agit certes d'une constante dans l'oeuvre de Bergman, mais là les lueurs d'espoir sont encore plus rares que d'habitude, tout au plus dans la blonde chevelure de Karin.

Je ne crois pas avoir oublié grand chose des sentiments et impressions m'ayant traversé en ayant vu le film. Notons cependant que, même si le film est assez beau et se situe, qualitativement parlant, au-dessus de bien des films (comme la quasi-majorité des films du metteur en scène), il me reste cependant en tête le goût d'une oeuvre mineure, pas aussi forte que peuvent l'être, par exemple, La source, ou encore Les communiants, pour n'en citer que deux...