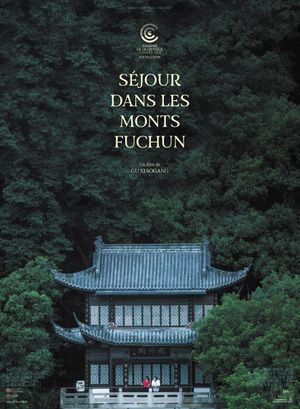

Il y a comme un paradoxe dans « Séjour dans les Monts Fuchun ». Les personnages, dans l’ensemble de leurs dialogues, parlent d’argent, d’une manière si exacerbée que cela en frôlerait presque l’insupportable. Pourtant, il y a dans ce film une humanité que l’on ne saurait nier, se liant intimement à l’inconscient taoïste. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si le film se calque ouvertement sur le rouleau éponyme de Huang Gongwang, datant de 1348, et que ce dernier a mis pas moins de trois années à accomplir, pour ensuite l’offrir à un prêtre taoïste. Pour réaliser « Séjour dans les Monts Fuchun », le réalisateur autodidacte Gu Xiaogang aura mis pas moins de deux ans, délivrant une œuvre céleste, où le temps s’étire, se love, se courbe.

Au sein du taoïsme, la Chine est imagée comme le continent des esprits, et c’est ainsi que « Séjour dans les Monts Fuchun » se dessine à travers les âges, se pourvoyant de longs plans séquences excédant de beauté. Tissé à la manière d’un drame familial utilisant comme prétexte d’introduction l’anniversaire de la grand-mère, ce film, se voulant comme le premier chapitre d’une future trilogie, dresse le portrait d’une Chine dans laquelle les êtres se voient privatiser par un certain héritage économique. Le personnage de la mère, par exemple, associe d’emblée le bonheur uniquement au confort financier, tandis que son frère, accro au jeu, va jusqu’à mettre sa famille en péril en se roulant sous les dettes. Bref, ici, au risque de paraître indigent, l’argent est le temps, sauf lors de quelques moments éparses, glissés dans la trame avec une remarquable parcimonie. On songe notamment à cette scène en plan-séquence, où deux personnages font une course, l’un marchant près du rivage, l’autre nageant dans les eaux troubles. En signant ce genre de scène, Gu Xiaogang, au delà de la nature des êtres, explore la nature du temps. Le long du film, nous avons souvent droit à des répliques du type « on a vécu ici trente ans, ça a été démolit en trois jours », ou des personnages oubliant parfois leurs propres anniversaires, ou d’autres se voyant sans cesse vieillir, ou rajeunir (« tu joues encore avec l’eau à ton âge ! »). Tout cela ne fait que conforter « Séjour dans les Monts Fuchun » dans son approche taoïste de la matière filmique, allant jusqu’à effleurer les allures du documentaire au travers d’une spontanéité revendiquée, et visible à l’écran, comme lorsque des passants et se surprennent à être filmés.

En dressant ainsi un parallèle entre tradition et modernité en Chine, Gu Xiaogang sonde avec poésie cette famille, proie des mutations de son environnement. Mais si on y retrouve cette joute de spontanéité, le film déploie également les attraits d’une exigence visuelle quasiment cyclique. Nombreux sont les plans où au moins deux actions sont disséminées dans le cadre, nous laissant voir le grand et le petit dans cette ville en pleine métamorphose. En se reposant sur un rythme relativement lent, « Séjour dans les Monts Fuchun » se permet ainsi d’entrer dans les mutations de cette famille, ne faisant que suivre celles déjà engagées par leur espace, et dont ils sont eux mêmes les investigateurs. Par exemple, on peut se remémorer cette séquence où un des frère explique à son rencard comment, il n’y a pas si longtemps, il péchait le poisson à l’explosif, vidant la rivière de ses ressources, jusqu’à ne plus savoir qu’en faire, avant de devoir raccrocher la pèche pour cette même raison.

Fiction et documentaire, tradition et modernité, poésie et économie, fleuve coulant indéfiniment et ville en pleine transformation. C’est en liant ce microcosme que « Séjour dans les Monts Fuchun » communique une lucidité palpable entre le distinct et l’indistinct, liant la nature propre à la nature des êtres au travers d’une précision particulièrement fertile. On ne peut qu’en sortir heureux : ils y avait mille choses à voir, à écouter, à déceler, et aussi, et peut-être surtout, la naissance d’un réalisateur.

https://nooooise.wordpress.com/2020/01/09/sejour-dans-les-monts-fuchun-nature-des-etres/