Jouer, ou jouer sa vie ? La folie Dewaere.

C’est évidemment la confrontation avec la voiture, sur fond de terrain vague à l’âme et de boue sinistre, qui demeure. A se fracasser la tête contre les vitres, deux fois, trois fois. Puis à prendre son élan, foncer, tête en avant, et s’éclater contre la bagnole.

(En termes zoologiques, cela peut s’apparenter à la stratégie des bœufs musqués, ces énormes caprins de trois cents kilos sortis des temps préhistoriques, au moment des combats de mâles en rut : les combattants sont face à face, distants d’une vingtaine de mètres, puis ils s’élancent, un peu comme sur la lice d’un tournoi mais sans chercher à s’éviter, et ils se percutent, tête contre tête. Le vainqueur est celui qui s’évanouit le moins.

Bien au-delà de Stanislavski et de l’Actor’s studio, Patrick Dewaere transpose au cinéma la méthode dite du « bœuf musqué ».)

C’est Morrison, l’homme des Portes, qui avait remarqué que la langue anglaise dispose de deux mots pour la seule notion de « jeu » : play et game. « Game », c’est le jeu à règle, codifié, normé. « Play », c’est plutôt le jeu des enfants, imprévisible, incontrôlable et ouvert.

Patrick Dewaere est du côté de « play ». A la folie.

Au reste, tout au long du film, et dès les premières secondes, avec ou sans miroir, il se parle à lui-même, s’interpelle, mime, danse, hurle – avec pour unique interlocuteur, dans un monde où les humains ne se parlent plus, un poste de radio, déversant de vieilles chansons populaires – géniale trouvaille de mise en scène, cela fera office de BO, avec des thèmes musicaux toujours dans la diégèse (sauf à la toute fin peut-être).

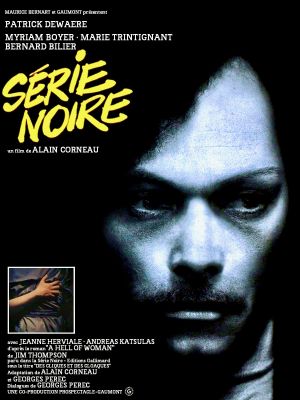

C’est sans doute ce qui m’avait gêné lors de mes premiers visionnements de Série noire – cette outrance, cette façon de détourner le paradoxe du comédien ,d’y imposer beaucoup trop de soi (et peut-être pas assez du rôle), jusqu’à l’indécence. Je n’en suis plus là – il reste quelque chose d’énorme, de vital, bien plus qu’une performance.

Et Série noire en devient, pour le coup, un monument du cinéma expressionniste. Par la grâce désespérée de Dewaere. Mais pas que.

Car il y a, d’abord, la marque très forte de l’époque – celle où les délires de la parenthèse enchantée, et les provocations qui les accompagnaient tournent à la désillusion. Le monde bascule.

Il y a aussi toute la maîtrise de la réalisation, au temps où Corneau était un grand metteur en scène,

Une photographie étonnante et sinistre, toutes les images ayant été recouvertes d’une espèce de couche de gris bleuté et blême, dans un univers où le soleil à aucun moment ne pénétrera,

Les terrains vagues, la boue, les détritus, dans ces banlieues décrépites, avant les champignons des cités qui pointent, et les pavillons isolés, gris, où l’on sent à travers l’écran l’odeur de la naphtaline et de la soupe rance, encore plus laids, condamnés à très court terme,

Et aussi, surtout, des grands scénaristes : Jim Thompson, peut-être le plus grand écrivain de romans noirs, cruel sans limites, auteur du premier roman édité dans la … Série noire, cela ne s’invente pas. Et à l’adaptation Georges Pérec, qui en 1979 s’intéressait aussi au cinéma. Les dialogues sont excellents, dans un argot de l’époque, plein d’expressions un peu surannées et très décalées – « le calva d’Ecosse …)

Ce sont les dialogues de Pérec et l’interprétation insensée de Dewaere qui permettent d’éviter le film dépressif ou misérabiliste. Ou plutôt de naviguer entre dépressif et jubilatoire. Toujours dans l’excès.

Autour de Franck Poupard dit Poupée, les autres passent, se croisent sans se voir : Bernard Blier excellent en patron matois, sournois, sarcastique, cynique, horrible en un mot, Myriam Boyer en épouse et en souillon, mais avec un fond d’honnêteté, Andreas Katsulas (que l’on reverra plus tard dans Traquée), en grand benêt, victime forcément, Jeanne Herviale, en thénardière atroce, prostituant sa nièce pour une robe de chambre molletonnée – et surtout Mona / Marie Trintignant, ange de la mort autiste, mutique et totalement inexpressive dont chaque apparition sera un pas de plus vers l’abîme.

Tous sont monolithiques, sans nuances, enfermés dans leur solitude – mais sans manichéisme : la question n’est pas celle du bien et du mal.

Et au bout du compte, tous derrière Dewaere, finissent par se fracasser dans cette danse macabre, dans ce départ vers rien, où l’absurde et la folie finissent presque par prendre le pas sur toute la misère du monde.