"Je m'appelle Frank Poupart. VRP de troisième zone, je me coltine à bout de bras une grosse valise d'échantillons pouilleux que je démarche à domicile, dans les périphéries hirsutes et décrépites cernées de béton et d’ordures. Mon épouse me déprime : prostrée dans le capharnaüm de ses fringues de midinette, guettant sur ses jambes mal épilées l'accroc fatal qui va filer ses bas, se saoulant transistor plein gaz des rengaines de Sheila et Cloclo la frite. Mon patron me débecte avec son double menton et sa sournoiserie veule. Je me débats, je coule, avec le vague pressentiment que tous les coups de pied qui se distribuent dans ce bas monde, c'est mon postérieur qui les reçoit. Pour les beaux yeux d'une baby doll quasi muette en blouse rose entrevue dans la tanière d'une ignoble maquerelle, j’m’en vais sauver nos meubles à elle et moi. J’sais pas comment, mais j'vous garantis que notre enfer va cesser… J’me lance dans une combine complètement dérisoire (assassinat de la vieille harpie maquillé en crime crapuleux) susceptible de me transformer en caïd d’Acapulco. J’abuse de l'amitié aveugle d'un immigré groggy, j’étrangle ma femme rongée par le démon de la curiosité, dans une cuisine glauque où le meurtre, presque accidentel, s’éternise en un rêve filasse et nauséeux. J’accumule les gaffes et les catastrophes au moment même où j'imagine être en train de redresser la situation..." Ainsi dérive le héros pitoyable de Jim Thompson dont Alain Corneau a transposé la sombre déchéance dans une réalité contemporaine française, ne lui laissant qu'un imperméable à la Bogart et la nostalgie du Duke Ellington. Peste soit des baraques en bois malsaines, du saloon cradingue, de l'éolienne déglinguée et de la Buick défoncée du roman original made in USA. La banlieue ténébreuse, la pierre meulière, la ruelle miteuse, les jardinets broussailleux offrent le plaisir trouble d'une déambulation en pays de connaissance : France, jungle d'asphalte où meurent une pléiade d'exclus de la société, anonymes.

https://zupimages.net/up/18/10/x5e3.jpg

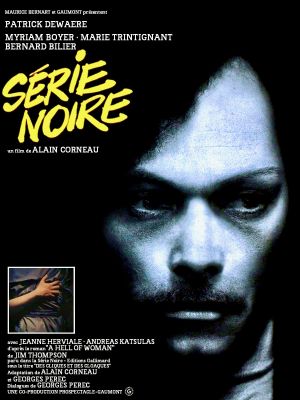

Série Noire est la plus grande réussite du jeune cinéma hexagonal des années 70. Rarement, au sein de notre production, un réalisateur se sera aventuré aussi loin, et avec une telle hardiesse, dans les contrées les plus sombres et accablées du désarroi humain. On ne saurait trop déconseiller aux spectateurs sous Prozac de se frotter à un tel cauchemar. Les autres risquent d’y laisser une partie d’eux-mêmes, comme devant ces tourments si radicalement intimes qu’ils semblent préfigurer l’idée d’un désastre universel. Tout témoigne d’une ardeur de la désolation qui se devine profondément sincère. La vieille maquerelle cousue d’or ressemble à l'usurière de Crime et Châtiment, la jeune fille est une prostituée de quinze ans comme les aimaient Eugène Sue et Ponson du Terrail, le colosse mou que Frank implique dans ses menées sort droit d'un roman de Caldwell. Le film parle gras, sent la sueur, le remugle et la crapule. Il transcrit l'ambiance poisseuse, la ronde infernale et cruelle des polars américains. Mais Corneau a choisi de snober les crépitements rageurs de mitraillettes et les enquêtes emmêlées des privés désabusés pour illustrer les strophes de détresse de ratés incompris épinglés par la fatalité. C'est au spectacle d'une solitude aliénée que l’on assiste : Frank est un Hamlet guetté par les Hell's Angels, dans un Elseneur dont la terrasse rasée aurait cédé la place au camp de concentration perpendiculaire d'Arcueil ou de Nanterre. La matité des couleurs où dominent les gris, les verts, les ocres et, accidentellement, l’incongruité de quelques rouges, délimite un monde sans ciel, plombé, qui renvoie à un univers duquel toute espérance, toute spiritualité semblent bannies. Pour rêver un moment, il ne reste à Poupart qu'un lambeau de terrain vague, détaché d'une lune morte. Encore la boue dont il a fait son éden est-elle appelée bientôt à disparaître. Mais les paradis ont les couleurs qu'ils peuvent. Ce cloaque, en dépit de tout, est son jardin secret. Et il y croque avec délice des pommes qui sont autant de poires d'angoisse, pauvre pantin s'agitant dans une nuit d’encre en une minable fiesta.

Si la puissance de cette œuvre sans véritable descendance tient à bien des paramètres, on peut admirer particulièrement trois d’entre eux. Le premier réside dans ce que l’on pourrait appeler la manière. Le récit se déroule sur deux plans à la fois : la réalité et le monde, considéré comme distinct, du romanesque, ou si l’on préfère la vraie banlieue et la photographie de Pierre-William Glenn. Jamais le cinéaste n’élude l’un au profit de l’autre, et leur fusion est si parfaitement réalisée que le sujet réside ici : dans la difficulté de vivre son existence comme une série noire et, en fin de compte, l’intrusion calamiteuse de la série noire dans l’existence. Toutes les tendances se fondent, se renvoient dos à dos, pour former un univers cohérent, original et moderne. Le dialogue — deuxième paramètre — est extraordinaire de verve, d’invention et de cohérence : Georges Perec, membre de l’Oulipo, s'est chargé de doter les personnages d'un langage simple mais antinaturaliste, bourré de clichés mythologiques, de jeux de mots, de monologues extravagants. Son travail, naturel et incongru à la fois, donne toute sa dimension pathétique à un protagoniste atteint de logorrhée, ne trouvant à opposer au monde hostile qu’une parole capricieuse et insignifiante. La direction d’acteurs, enfin, achève de donner vie à cette dialectique de l’attendu et de l’imprévisible. Tout cela s’est imposé comme du entièrement neuf, l’un des plus véritables joyaux du film noir français, du cinéma français tout court.

https://zupimages.net/up/18/10/izop.jpg

Héritier d’une noirceur bien hexagonale (le personnage de Jeanne Herviale évoque les compositions abyssales de Lucienne Bogaert, grabataire gorgone de Voici le temps des assassins, et Bernard Blier renoue à mots couverts les fils d’une horreur pateline, disputant au souvenir de Pierre Renoir, de Charpin, de Michel Simon dans Quai des Brumes, la tenace abjection des mouchards), Corneau ne s’abandonne pas un instant au pastiche bon ton, traquant pour les mieux les expulser tous les tics de l’américanisme de circonstance. Après avoir délesté son adaptation de tout ce qui était trop rattaché aux États-Unis, "le côté gang à la Bloody Mary", il a eu besoin d'obtenir l'accord de Patrick Dewaere, enthousiaste d'emblée mais qui exigea que les dialogues soient écrits à la virgule près, l’assurant qu'il aurait l'impression que toutes les scènes seraient prises sur le vif. Seul un lyrique de la déprime comme l’acteur pouvait danser un tel blues dans cette histoire d’un homme en proie à la scoumoune et aux mauvaises femmes. Le cinéaste convient lui-même que sans lui, il n’y a pas de film. Si cet aveu est une vérité qui crève les yeux et une marque d’humilité, il ne doit pas faire dévaluer la force et la rigueur d’une approche stylistique parvenant à retrouver l’essence même des romans de l’écrivain. Au-delà du bien et du mal, les antihéros de Thompson pataugent en effet dans un délire halluciné que certains comparent aux vertiges métaphysiques de William Faulkner. Centré sur Frank Poupart, sur son évolution mentale qui le conduit de la mythomanie à la schizophrénie, le film restitue parfaitement cet univers en lui offrant un enracinement français authentique, et en dévoilant les symptômes de nouvelles crises sociales et morales. Tout cherche à s’y inverser, comme le dérisoire "foint pinal" que Frank décrète en guise de défense. Plus tard, on le verra accomplir le vain rituel de l’efficience criminelle et dresser, avec la précision absurde des lettres mortes, les bois de sa propre potence.

L’intrigue est à la fois parfaitement archétypale et sujette à des variations personnelles extrêmement fructueuses : Corneau raconte comment l'idiot du village ourdit la plus débile des machinations. Car notre homme veut jouer au plus fin. C'est un crétin calculateur, voire psychologue, un de ces cerveaux déréglés qui se prennent pour les maîtres du monde et conçoivent des complots lamentables. Ce qui l’anime, c'est la certitude d'être le plus intelligent, de pouvoir rouler tout le monde. Il a cet instinct propre à la bêtise qui est de se faire illusion en remportant des combats truqués : ainsi attire-t-il dans son piège imbécile le seul qui soit plus démuni que lui, Tikidès, clochard grec à moitié demeuré. Les deux forment un tandem dont le dominant soliloque devant l’autre, le fascine et l’englue dans sa fausse rationalité, duo qui appartient autant à la littérature du Deep South qu’au théâtre contemporain de l’absurde (Beckett et ses épigones). Pauvre type ordinaire, héros presque par hasard d'un fait divers crapoteux, Poupart danse seul sur l'air de Moonlight Fiesta craché par sa vieille radio, imitant consciencieusement le fantôme de quelque crooner de cinéma. Il joue, prend des poses, reproduit les attitudes ou les gestes aperçus sur les écrans, sur toutes les images qui assaillent les enfants du revers de la médaille. Un tout petit grain de démesure, voilà ce qui le distingue de son entourage. Ensorcelé par sa lolita, il s'accroche, se raisonne, vomit ses scrupules et ses humeurs, s'englue dans ses contradictions, se convainc de ses propres mensonges. Machiavel au petit pied, mi James Cagney, mi-De Niro de l'impasse crépusculaire de cette époque, il est lancé dans le film comme un fauve, bavard à petite caboche pensant tout haut, s'inventant un destin d'euphorie, s'immergeant sous l'eau de sa baignoire comme dans un cercueil pour en resurgir à la façon d’un diable maléfique. Il modèle dans la glaise de son innocence le visage de son châtiment, arpentant à rebours les lieux d’un péché originel, dont l’immanence aveugle de la fiction les tient pour seuls coupables. Production monstrueuse de structures meurtrières, sa trajectoire sans rémission est marquée par la malédiction des mal partis et la mise en question d'une société corrompue par l'argent (les billets de banque grouillent dans le torchon malpropre tel un nid de vers gluants). Par son discours il ne vise, suicidairement, qu'à inverser le signe des apparences, transformant ses échecs en autant de victoires. Il est délirant, au sens psychiatrique du terme. Il cherche aussi, sans toujours y parvenir, à éluder la communication, qu'il perçoit obscurément comme l’instrument de sa perte. Incapable d'assumer sa vérité, il doit anéantir, pour ne pas se désagréger, tout ce qui tend à la lui dévoiler. Au-delà des mobiles apparents de l'intrigue, Frank tue donc pour différer la destruction de sa personnalité et préserver la logique de sa psychose. On retrouve cette cassure dans l'interprétation de Dewaere, que l'on voit littéralement se déglinguer sous nos yeux. Toutes extrapolations sont permises, à partir de ce type exemplaire, vers les turbulences qui peuvent bouleverser les certitudes de culture et de civilisation. En cela, Série Noire est une œuvre de référence, sociologiquement et esthétiquement, pour qui veut retrouver la radiographie des états d’âme, du mal de vivre de son époque.

https://zupimages.net/up/18/10/et7a.jpg

Corneau poétise avec un désespoir sardonique à la Céline : il mêle rire sarcastique et cruauté sordide, surréalisme spectral et romantisme frénétique. L'amour fou, dans sa version la plus obscure, la plus pathologique, est banalisé par la névrose du prolétaire et voisine avec l’horreur de la claustration. Qui sait si elle existe, l'adolescente fatale que Frank s'est juré de sortir du pavillon des miséreux ? N'est-elle pas l'incarnation funeste de la chair et de l'orchidée ? Haletant courtisan courtois, Poupart se jette sur son lit et éclate en sanglots en apprenant que sa dulcinée, dont il a caché le sein nu, a le passé souillé d'une putain. C'est elle qui le pousse à l’homicide comme Tristan sommé de jouer au reptile avant de s'enfuir avec Iseult. Au dernier plan, les amoureux de ce morne enfer s'étreignent, virevoltent au bord du gouffre, heureux enfin. Blousés par l'humanité entière, proies faciles d'un vil maître chanteur, promis par leurs actes déments à la damnation éternelle. Stupéfiante mise en images de l'obstination d'un homme à vouloir aller jusqu'au bout du vertige et de l'abîme dans lequel il sait qu'il s'engloutira, le film laisse anéanti. Dans les friches de cette apocalypse murmurée, les acteurs font plus que des étincelles : ils bouffent l’écran. Bernard Blier, crapule cauteleuse, faux-cul et âme de crapaud crasse, déverse des tombereaux d'ignominie satisfaite. Impossible d’oublier la séquence à la fois terrible et hilarante où, alors qu’il s’éclipse après avoir empoché le magot si durement acquis par le héros, ce dernier le frappe en le suppliant de lui en laisser une partie. Fragile nymphette, égérie criminelle devenue petite Antigone des faubourgs, Marie Trintignant est comme un éclat de lumière qui menace à tout instant de s'éteindre. Mais surtout, surtout, Patrick Dewaere, en cabotineur ahuri qui invente son existence pour ne pas y sombrer, semble jouer sa vie à chaque seconde et s’affirme comme l’acteur le plus intense et téméraire de sa génération. Dès les premières images, qui le voient mimer une scène de polar dans un coin de désert urbain, jusqu’à la dernière où il se grise de l’ivresse de la catastrophe, il livre l'une des performances les plus hallucinantes dont le cinéma français ait jamais été témoin. Rien que ça.

https://zupimages.net/up/18/10/npbp.jpg