Quand le poissard perd son âme

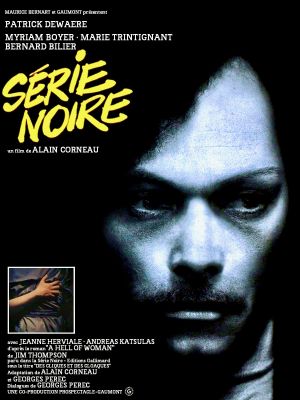

Attention, annihilateur de bonne humeur en ligne de mire. Série noire est une plongée radicale dans le quotidien d’une France dépressive au bout du rouleau, ravagée par une misère quotidienne qui ne lui permet plus d’appréhender le lendemain avec sérénité. Le trait n'est pas forcé plus que de raison, la pleine possession du cadre est laissée à Patrick Dewaere, dont l’énergie de chaque instant saisit autant qu’elle est exploitée jusqu’à la moelle par un Alain Corneau qui va au bout de son propos, sans mâcher ses mots.

Pour autant, malgré la critique qui le motive et qu’il déroule, sans ménager son auditoire, Alain Corneau sait aussi faire sourire. C’est la force de ces films à la force tranquille, qui montent en puissance grâce à la portée de leurs dialogues, jusqu’à inscrire leur désespoir profond dans nos esprits sans se laisser aller à un misérabilisme pompeux. Alain Corneau se contente d’être un spectateur de la chute du commercial poissard dont il narre l’histoire, sans trop en faire. Certes les séquences sont dures, quand l’appât du gain se fait trop féroce et qu’il provoque deux morts abruptes, préméditées avec un soin qui ne laisse aucune place à l’acte non réfléchi, mais elles font l’effet d’être légitimes, de s’inscrire dans l’histoire sans s’y faire une place aux forceps.

A son sujet rugueux, Alain Corneau associe une réalisation exempte de tout artifice. Chaque scène est dépouillée à l’extrême, les acteurs sont rarement vraiment mis en valeur; peu importe le rendu à l’image, du moment qu’il fait l’effet d’être authentique. Le cinéaste va même jusqu’à accompagner le réalisme de ses images par une bande son anecdotique, faite de musiques d’époque échappées de transistors qui saturent. Cette rugosité d’apparence est pour beaucoup dans ce sentiment de perdition qui frappe alors Série Noire et qui nous emporte, sans nous demander notre avis.

Jusqu’à la fin, la poupée garde sa verve et son énergie, tandis que le spectateur perd la sienne. Et lorsque vient l’heure pour Poupard de tirer sa révérence, c’est le cœur noué, mais le sourire aux lèvres, toujours aussi stimulé par la performance sans accroc de Patrick Dewaere, qu’on accuse le générique final, en proie au paradoxe troublant qui caractérise le film de Corneau. Celui d’un désespoir dit avec violence mais véhiculé par un acteur qui semble réellement prendre plaisir —son éloquence de chaque instant, sa façon de jouer avec la syllabe, chacune de ses attitudes témoigne d’une vraie prise de plaisir— à jouer la perte d’une partie de son humanité. Troublant.