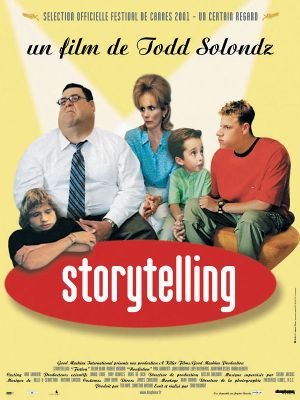

Au départ le film devait durer plus de deux heures et intégrer une troisième histoire. Centrée sur un joueur de football, 'Autobiography' a finalement été délaissée car trop crue. Elle devait notamment contenir une copulation homosexuelle jugée compromettante avec le recul par James Van Der Beek. À l'arrivée, Storytelling de Todd Solondz est un film provocateur d'à peine 1h30, divisé en deux parties qui semblent regroupées presque par hasard, comme si l'auteur avait proposé une double séance express autour de ses créations secondaires, juste après avoir connu son apogée de créateur et son plus grand succès avec Happiness. 'Fiction' (26 minutes) apparaît comme un avant-propos, 'Non-fiction', morceau bien plus conséquent (57 minutes), passe pour le film en lui-même.

L'unité est assurée par le cynisme de Solondz, arrivant au bout de sa logique et de ses réserves de compassion. La tendresse voire le sens du pardon qui irradiaient Bienvenue dans l'âge ingrat sont révolus. Storytelling est un conglomérat d'abrutis, de salauds et de petits crétins lâches évoluant dans les centre-villes et les banlieues de l'Amérique contemporaine, slalomant entre les clichés et les institutions pour tirer leur épingle du jeu – ou du réconfort. La plupart sont otages à la fois des normes officieuses et de leur vanité, ce qui donne souvent des êtres propres sur eux, guindés, mais aussi des chamallow ambulants, des losers naturels embarrassés (notamment le type atteint de paralysie faciale) ou des égarés essayant d'exploiter ce qu'ils trouvent. Ils peuvent avoir de jolies manières ou des atours convaincants, être des égotistes vaguement cultivés ou géniaux pour arriver à leurs fins répréhensibles.

Chacun exerce la cruauté avec ses moyens, certains avec l'énergie du désespoir (la blonde seule avec son avilissement, dans le premier segment) ou de ceux qui n'ont rien à perdre ni à gagner (la revanche de Consuelo). Fiction recrute trois personnages de premier plan et beaucoup de figurants. Ce premier métrage détruit la fierté d'un couple et tourne en ridicule de petits espoirs. Il brise le 'mystère' d'un personnage travaillant ses apparitions et ses postures, se taillant une aura 'fascinante' avec la complicité de petites femmes qu'il (adore) méprise(r). Non-fiction serre l'attention sur une poignée de protagonistes et les étudie avec une plus grande avidité : ils sont sept, une famille (les parents, les trois fils) et ses deux satellites, un de circonstance pour soit-disant analyser la tribu, l'autre pour en prendre soin.

Les trois garçons cristallisent le maximum d'archétypes courants : il y a le Kévin, winner du lycée et aimant à pom-pom girls, sportif et adapté ; le plus petit est un intellectuel impitoyable et un psychopathe en herbe ; ces deux-là auront chacun leurs domaines pour briller et gagner. Puis il y a le plus grand, Scooby le végétarien, futur sous-'bobo' lamentable, aspirant à la célébrité et à l'amour inconditionnel sans avoir rien à donner ni afficher en retour, avec quelques postures ou références superficielles de suppôt 'Into the wild'. Le film se paie plusieurs fois ses fantasmes risibles, lors des talk-shows (car la gloire passe par la télé) ou vengeances imaginaires. Ironiquement ce benêt est le héros du documentaire sur l'adolescence que tourne un ahuri en quête de reconnaissance. Tobbe Oxman (homonyme d'hoaxman, donc bien nommé : c'est un canular involontaire mais consentant à fond), « vendeur de chaussures en attendant » d'appartenir à une quelconque profession, est le personnage-clé du film : il se prend pour un chasseur de trésors dans un désert aride où les vices se font concurrence, avec pour seule boussole vers la fortune sa perméabilité de médiocre affamé.

Indirect et sournois, il s'y prend mal en tout et pour tout, mais finit par réussir à force d'opportunisme. Sa bêtise pure est une béquille pour aller de l'avant en toute sérénité : plutôt que chercher à être compétent, il cherche simplement et sous nos yeux, finit par trouver – son sujet en or. Sa réactivité aveugle met en exergue son absence de talent et de conscience : il essaie d'être lyrique et profond, il arrive à faire dans le parodique par inadvertance et passe pour un mesquin subtil à force d'inconséquence (Solondz nous présente peut-être ici son frère jumeau, sa version immature). Le malaise généré par ce Oxman vient de son imposture manifeste : il tient perpétuellement à exploiter son empathie et sa curiosité pourtant factices, sur lesquelles il n'exerce aucun recul ni travail. Il met en avant cette pseudo-réceptivité gênante dans ses interactions (avec les gens en particulier comme avec l'extérieur en général) en donnant, vu de loin, l'impression de se moquer du monde (qu'il méprise tout de même) quand il ne fait que ramper pour arracher des miettes.

Mais le personnage le plus réjouissant dans Storytelling est le petit Micky, en particulier pour sa relation avec Consuelo, la nourrice hispanique. Cette ouvrière aigrie, sans charmes, atouts ni ressources, lui permet de confronter sa morale et entraîner son sens des réalités. Ce gamin est le chantre de la domination et de la fonctionnalité. Égoïste mais usant au mieux de la raison, il est déjà compétitif et sait se mettre en valeur. Il n'est pas embarrassé par des valeurs confuses ou populaires, montre du respect seulement par convention ou intérêt pratique. Son indifférence affective l'aide à grandir, à penser et décider clairement. Cette monstruosité du point de vue des sentiments consensuels est d'autant plus troublante et génératrice de haine qu'il est doté d'une certaine hauteur de vue et laisse une chance à ses interlocuteurs. Ainsi il parle aux gens comme à des êtres rationnels, avec un soupçon de bienveillance et de condescendance charitable pour leurs souffrances ou leurs émotions si elles s'expliquent. Forcément Consuelo ne peut que le décevoir, avec son travail pas si difficile, son manque de gratitude, son attitude négative, ses pensées magiques, incohérentes et inadaptées !

La mise en scène joue beaucoup sur l'expectative, mais avec l'honnêteté d'aller au bout des promesses : pas de fausses pistes pour égayer ou de faux doutes pour en imposer. On se déplace lentement contre les personnages, 'avec' en surface, à les ausculter passivement en les laissant barboter dans leur grandiloquence (ou leur brutalité – c'est le cas pour le père interprété par John Goodman – Red State, Barton Fink, Panic sur Florida Beach). Le spectateur doit éprouver malgré tout une certaine tolérance pour ces gens plongés dans un monde froid et absurde, amorphe et 'fermé' à leur égard sans être hostile. Ces vies sont faciles mais verrouillés, l'atmosphère est lourde car on ne peut rien y changer, légère dans le sens où cette humanité sans issues ni transcendance suscite des pressions indignes d'être honorées. Par rapport à Happiness, cet opus est plus récréatif et plus doux, s'abstenant de fouiller des perversions, s'en tenant à des descriptions aux allures très 'horizontales'. Cela donne une espèce de fausse chronique désinvolte, en fait une espèce de best-of de l'abjection banale où le chef-opérateur soignerait le décors en faisant mine de ne pas voir la scène au milieu – et donc, ne pouvant apporter de subjectivité rassurante.

Storytelling est simple et radical, n'en rajoute jamais ; pas de révélations ou de choses improbables au programme (sauf le caractère morbide de l'hypnose pratiquée sur le père/Goodman, peut-être). C'est le film qui vous prend de face et affirme (au travers de dialogues et situations assassins) 'voilà comment c'est, arrêtons de tergiverser' ; reste à savoir à quoi ou à quel point cette proposition s'applique. Solondz affiche son mépris des licences de vertu et notamment celles à la mode, flinguées lors du second compte-rendu en cours d'écriture, avec les accusations de racisme et de sexisme à l'encontre d'une nouvelle issue de l'expérience de son auteure. Malgré sa bonne volonté réelle, la dérive de la mère (Julie Hagerty [Lost in America, She's the Man] avec son air autrichien de méchante du Sous-sol de la peur) avec son laïus 'tous rescapés de l'Holocauste' est du même ordre : les leçons de morale des antihéros de Storytelling servent à s'indigner, agresser ou refouler, au mieux à se dorloter en se fondant dans une unité ; elles sont déconnectées de l'intellect, la générosité ou le sens de la justice dont elles se réclament. À la fin il n'y a dans ce film que des gens affreux, leurs relais complaisants, leurs contempteurs apathiques (le conseiller d'orientation de Scooby, le directeur face à Oaxman – en fait, leur face odieuse n'est pas à l'honneur).

https://zogarok.wordpress.com