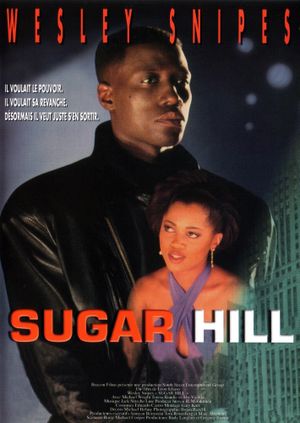

Appartenant à une trilogie non reliée dramatiquement, nommée "Harlem Trilogy" par souci de cohésion thématique entre les œuvres du scénariste Barry Michael Cooper, Sugar Hill pourrait être perçu comme le frère bâtard de New Jack City (1991). Là où ce dernier se présentait comme une fresque ambitieuse sur l'univers du trafic de drogue, flirtant avec le mythe hollywoodien d'un Scarface (1983) version Hip-hop, Sugar Hill opte pour une approche plus intime, plus introspective. Le film, moins frénétique, se concentre sur les tourments intérieurs de Romello Skuggs, interprété par Wesley Snipes, un homme las du business et animé par un désir aussi simple qu'universel : retrouver sa famille perdue et se libérer d'un environnement qui l'étouffe.

Contrairement à son prédécesseur, qui jouait avec les codes du film noir exalté, Sugar Hill choisit un rythme plus posé, presque jazzy. Là où New Jack City aspirait à une mythologie de la rue quelque peu fantasque, Sugar Hill semble plutôt lorgner du côté d’un héritage style The Godfather (1972) – certes, en version plus modeste. Les thèmes abordés : fraternité, racisme, et religion y trouvent une résonance tangible, donnant au film une épaisseur émotionnelle qui mséduit par sa sobriété.

Le dénouement, conventionnel, parvient néanmoins à captiver par la brutalité de sa tragédie assumée. Ce n’est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais il y a dans cette violence finale quelque chose de profondément touchant, un point culminant qui m’a pris par surprise. Les yeux humides, j'ai quitté Sugar Hill avec la sensation étrange que, bien que rien ne soit réellement exceptionnel, le charme opère malgré tout. Peut-être est-ce dû à la longue période où je n’avais pas vu de film, me rendant ainsi plus réceptif à ses nuances. Quoi qu’il en soit, Sugar Hill reste une œuvre à la fois modeste et émotive, qui sait tirer parti de ses faiblesses pour mieux nous atteindre.