Pas un mot, à peine un bruit, tant est silencieuse la chute de la neige, à l’extérieur, dans la nuit. Au creux de la maison, un homme, à peine éclairé, absorbe promptement un embryon de petit déjeuner. Pas de mot, mais un numéro, celui qui se trouve épinglé sur la casquette bleue que l’homme va visser sur son crâne, avant de partir vers son travail, guidé par les rails des pneus dans la neige. Depuis une fenêtre, un tout petit garçon observe ce départ. Il ne retrouvera pas le sommeil.

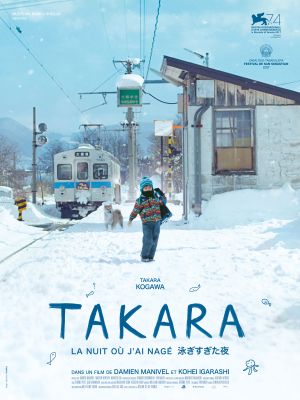

Par ce silence de la scène initiale, le ton est donné : les deux réalisateurs, japonais et français, Kohei Igarashi - qui signe ici son deuxième long-métrage - et Damien Manivel - qui en est à son troisième -, soutiennent la gageure d’un film sans paroles. Le tout jeune acteur Takara Kogawa, repéré dans la rue comme pouvant convenir au rôle, va entreprendre un long voyage silencieux vers son père, qui travaille dans une grande usine de poissons. L’enfant cheminera, aussi muet que le poisson qu’il a représenté sur le dessin destiné à l’adulte. Le format, étroit, resserré sur lui comme si l’image le tenait dans ses bras, accompagne cette mini odyssée où même les bruits sont feutrés, absorbés par la neige qui recouvre tout dans cette région du Japon. Au contact de l’amenuisement extrême des sons, l’image est reine, telles celles qui guident l’enfant vers le lieu recherché et qui, enregistrées sur son petit appareil photo, lui permettent d’identifier le bâtiment devant lequel il est déjà passé sans le reconnaître d’abord.

Car, à la différence d’un conte, peu d’instances extérieures, bienveillantes ou hostiles, viendront en aide à l’enfant pour orienter sa quête ; hormis l’homme qui, vers la fin, se verra confié, initialement à son insu, un rôle phorique. Pourtant, bon nombre d’éléments tendraient à se rattacher au conte, à commencer par la détermination du héros, jeune enfant tout entier lancé dans ce qui devient, pour lui, une véritable quête initiatique. Comme dans le conte, très souvent, le héros n’a pas de prénom, même si l’acteur prête ici le sien propre au titre ; mais ensuite, celui de son personnage ne réapparaît pas dans le film. Les paysages eux-mêmes, repeints en blanc, ramènent les spectateurs européens au cœur de ce qui fut pour eux l’archétype du conte, les contes russes ou germaniques. De fait, cette progression au cœur de territoires débarrassés de tout adulte salvateur convoque les images du Petit Poucet, ou même de Blanche-Neige... Paradoxalement, l’absence de tout ogre ou de toute marâtre maléfique n’est pas purement rassurante et nous reconduit plutôt à la modernité désolée d’un monde sans dieux. Et lorsque l’enfant vacille dans le froid ou bien lorsque, avachi dans un fast-food où personne ne risque de le servir, il consulte rêveusement ses photos enregistrées, témoins d’un bonheur passé et familial, on a le sentiment, en entendant le petit claquement de la mollette que l’enfant tourne, de retrouver le dérisoire craquement des allumettes frottées par l’héroïne du conte plus tardif d’Andersen, conte qui annonçait bien l’affolante solitude de l’homme moderne.

On sait gré aux réalisateurs, suite à ces signaux alarmants, d’avoir orienté leur scénario vers une fin moins tragique. Sous la bonne garde du chien de la maison, qui fait à lui seul plus de bruit que tous les personnages, avec le frottement de ses pattes sur le plancher de bois, on peut espérer que le « très long sommeil », annoncé par le troisième sous-titre (après « I. Le dessin » puis « II. L’usine à poissons »), durera moins que celui de la Belle au Bois Dormant...