Le 28 août 1955, Emmett Till, un jeune afro-américain de quatorze ans est brutalement assassiné dans le Mississippi, pour avoir adressé la parole à une jeune fille blanche de vingt-et-un ans. Le mari de cette dernière, avec son beau-frère,torturèrent et mutilèrent le jeune homme avant de lui tirer une balle dans la tête, pour le jeter dans une rivière. Emmett Till ne sera retrouvé que trois jours plus tard et deviendra l’un des symboles de la lutte pour les droits civiques. Ses assassins ne seront pas inculpés pour le meurtre.

Le 15 septembre 1963, quatre membres du Ku Klux Klan de Birmingham, en Alabama, posent dix-neuf bâtons de dynamite sous les marches de l’église baptiste de la 16e rue. L’explosion tue quatre jeunes filles, Addie Mae Collins (14 ans), Cynthia Wesley (14 ans), Carole Robertson (14 ans) et Carol Denise McNair (11 ans). Un seul homme sera condamné directement pour le meurtre de Carol Danise McNair en 1977, quatorze ans après les faits. D’autres suspects seront poursuivis dans les années 2000, et certains seront condamnés, près de quarante ans après l’attentat.

Le 21 juin 1964, trois militants des droits civiques sont brutalement assassinés par balle, dans le Mississippi. Les corps d’Andrew Goodman, James Earl Chaney et Michael Henry Schwerner, ne seront retrouvés que trois mois plus tard. Sept membres du Ku Klux Klan sont condamnés entre trois et dix ans de prison. Aucun d’entre eux ne servira plus de six ans. L’homme derrière les meurtres, Edgar Ray Killen, un pasteur qui en 1964 n’avait pas été inquiété, est condamné en 2005, à l’âge de 80 ans, à soixante ans de prison. « Mississippi Burning » d’Alan Parker, en 1988, relate librement l’enquête en lien avec cette tragédie.

Le 4 avril 1968, à l’âge de 39 ans, le pasteur Martin Luther King Jr. est assassiné, lors d’un discours à Memphis, Tennessee. Symbole de la lutte pour les droits civiques, l’orateur du célèbre « I Have a Dream » est abattu par un supposé suprématiste. Condamné, il évoqua un complot auquel il aurait participé passivement, ce qui laisse planer, encore aujourd’hui, un mystère autour des vrais auteurs de l’attentat.

Ces personnes, mortes à cause d’une couleur de peau, pour des idées, pour un combat ou en outre du fait de leur influence, ne représentent qu’une infime part des multiples martyrs qui parsèment une facette de l’histoire américaine, toujours d’actualité. Qu’il se soit passé dix, vingt, trente, quarante, cinquante ou cent ans, voire trois siècles, les stigmates de l’esclavage se perçoivent au sein d’une société américaine morcelée.

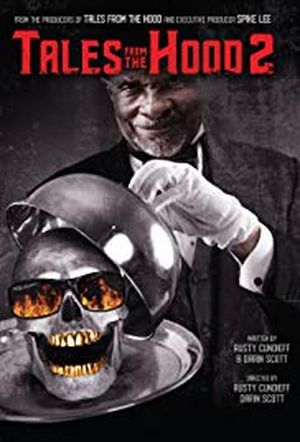

Lorsqu’en 2018 Rusty Cundieff et Darin Scott proposent une suite à leur exceptionnel « Tales From the Hood », distribuée vingt-trois ans plus tôt, forcément, une certaine attente se crée. En un sens, cette suite apparaît problématique, car elle ne parvient jamais à retrouver le niveau cinématographique de son aîné. En revanche, les deux compères n’ont absolument rien perdu de leur mordant et proposent à nouveau une vision vitriolée d’une Amérique post-Black Live Matters et post-#metoo, au plein cœur de la présidence Trump.

Avec un budget réduit, ce DTV distribué par la 20th Century Fox reprend le principe du premier film, avec une armature centrale, prétexte à raconter des histoires indépendantes les unes des autres, qui alimentent les différentes problématiques abordées par le métrage. S’il ne parvient pas à retrouver l’ambiance pulp inspirée de « Creepshiw », il se rapproche néanmoins d’un épisode de « Black Mirror » avec un propos moquant la technologie, pour appuyer bien entendu les thématiques de fond.

Racisme passif et actif, suprémacisme en roue libre, sexisme institutionnalisé, agression sexuelle, morale ou physique et hypocrisie politique, les thématiques abordées se montrent tout particulièrement riches. Bien amenées et relativement bien traitées, elles alimentent un petit film d’horreur qui manque un peu de générosité, que sauve un propos qui ne peut laisser de marbre. En quatre histoires, plutôt inégales, Cundieff et Scott, co-scénaristes et co-realisateurs, dressent un tour d’horizon des plus incisifs d’une population américaine en pleine évolution.

Si le métrage manque d’une forme réellement aboutie qui rappelle un peu n’importe quel DTV fauché, c’est dans le fond de son propos, et son écriture, qu’il tire toute sa force, et évite de ressembler à une suite inutile. Les deux auteurs derrière la caméra semblent encore avoir des choses à dire, et savent parfaitement les exprimer. En vingt-trois ans, ils n’ont rien perdu de leur verve.

Ils ramènent ainsi l’inquiétant Simms, interprété cette fois par le cultissime (et devenu trop rare) Keith David, qui livre une performance réjouissante et tout aussi flippante que Clarence Williams III, qui occupait le rôle en 1995. Il se retrouve ici invité à la demande d’un industriel qui met au point un robot policier, pour défendre les Américains, l’Amérique, l’American Dream, l’American Way of Life et les Valeurs de l’Amérique Américaine. Mais pour cela, il a besoin de connaître des histoires authentiques concernant la cible privilégiée des forces de l’ordre : Les Afro-Américains.

Si le postulat de départ, certes un petit peu tiré par les cheveux, ne fonctionne pas vraiment, la bonne humeur des comédien.nes rend le tout juste ce qu’il faut de délirant. Mais également inquiétant à l’instar de son conteur : Mr Simms et son fameux « The Shit ». Ainsi, la conclusion de ces saynètes, qui créent un lien avec les différents segments, vaut le détour et promet un moment plutôt fun. L’humour de Cundieff et Scott s’y retrouve et c’est le point fort du film. Pour exemple, l’industriel se nomme Dumass Beach… (Dumb Ass Bitch…). C’est simple, mais ça fait son effet.

Particulièrement ancrées dans notre contemporanéité, les différentes histoires mettent l’accent sur les évolutions de la société depuis 1995. L’horreur s’avère alors générée par le fait que le système n’a pas changé aussi rapidement que ça. Même si ici et là des améliorations se perçoivent, elles se situent encore à leurs commencements. À la sortie du film, #BLM est apparu cinq ans plus tôt et #metoo a moins d’un an. Toutefois, tout aussi visionnaire qu’en 1995, il résonne par moment en écho à des évènements s’étant produits après sa production.

Si deux segments font un peu pâle figure, et manquent clairement d’une tonalité convaincante, suffisante pour les rendre originaux, ils sont contrebalancés par deux autres complémentaires. L’un compose avec une note comique, fun mais loin de toute stupidité, quand le second, plus dramatique, rappelle que le genre de cette production reste bien l’horreur. Par manque de moyen ou de temps, l’ensemble manque d’une réelle montée en tension comme son aîné, avec lequel il est difficile d’éviter la comparaison.

La dernière histoire de Simms polarise sur elle-même tout l’intérêt du métrage. Titré « The Sacrifice », son écriture particulièrement fine replonge l’audience dans l’horreur pure, pas nécessairement celle de cinéma, mais une encore plus viscérale : la condition noire et sa mémoire, aux États-Unis. En réunissant des personnages historiques qui, à part Martin Luther King Jr., ne sont pas spécialement reconnus au-delà des frontières de la communauté afro-américaine, il propose une tournure scénaristique des plus saisissantes. Le final éclatant, par une puissance évocatrice telle, ne peut laisser indifférent.

Les sacrifiés de l’intitulé, sont toutes ces personnes du commun, que nous sommes et que nous croisons au quotidien. Ces personnes, avec une autre couleur de peau et à un autre endroit, pouvaient prétendre à une vie normale, quand la leur fut écourtée. En général par des hommes blancs, craignant la disparition d’une supposée suprématie que l’histoire s’est chargée de réduire drastiquement et qui poursuit son cours. Ce segment pose des questions d’ordre moral, et met à rude épreuve son protagoniste, un Afro-Américain militant républicain. Époux d’une femme blanche, enceinte, ils vivent au fin fond d’un Mississippi qui n’a pas encore réglé tous ses comptes avec ses démons.

Ce récit fait état de ce qu’est « être Noir » dans les États-Unis de Donald Trump, avec tout ce que cela implique de crise identitaire. Cette réflexion personnelle se charge aussi d’un passif communautaire, à la lumière d’une histoire jonchée de drames touchant une communauté encore meurtrie. Il demeure en effet difficile pour un Afro-Américain de s’y retrouver, dans ce système où il n’y a pas si longtemps ses ancêtres étaient dépourvus de droits civiques. Où, ils n’étaient pas considérés, en particulier dans le Sud, comme des humains à part entière.

Alors oui, formellement ça ressemble plus à un épisode de série qu’à un film, puisque le concept même et ses sketchs en épousent les principes. De plus, « Tales From the Hood 2 » est un DTV, à replacer dans un mode de production contraignant et un contexte. Il sort par exemple la même année que la disparition d’Egar Ray Killen, le commanditaire des meurtres

d’Andrew Goodman, James Earl Chaney et Michael Henry Schwerner, mort paisiblement en prison à l’âge de 93 ans... Ainsi, au-delà des raisons cinématographiques (une fois de plus), le film se révèle important pour ce qu’il incarne et ce qu’il transmet.

Certes, ce n’est pas le petit chef d’œuvre tant escompté, comme le premier, mais il en possède tout de même un minimum sous le capot, à voir avec le temps s’il se montrera tout aussi prophétique. À moquer son époque et ses mœurs, en particulier le déclin du vieux mâle blanc, celui un peu trop présent dans les arènes politiques, « Tales From the Hood 2 » pose le doigt sur un véritable malaise. Par sa structure fine et maline, il se situe à mi-chemin entre l’objet de cinéma, l’art, l’histoire et le constat d’une société en ébullition, qui peine à évoluer plus vite qu’elle ne le devrait. En témoignent ces sacrifiés, auxquels deux ans plus tard venait se rajouter George Floyd, pour ne citer que lui... puisque le plus malheureux dans toute cette histoire, c’est que la liste n’est sans doute pas encore exhaustive.

-Stork._