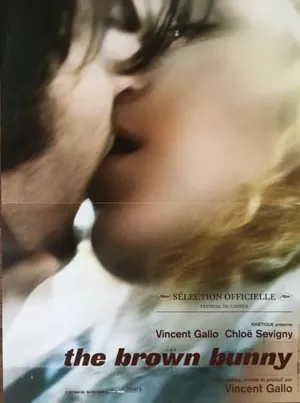

Autant évoquer, se débarrasser tout de suite de ce pour quoi le film de Vincent Gallo est si réputé et fit scandale lors du Festival de Cannes en 2003 : la fameuse scène de fellation non simulée de Chloë Sevigny sur Gallo himself, aboutissement de l’être et du destin (sucer, c’est exister un peu, ou plutôt se faire sucer, c’est exister à nouveau) d’un road movie hiératique perdu dans l’immensité mobile de l’Amérique. Aucun doute, ceci est bien une pipe, mal fichue, mal filmée, empruntée et symbolique, sublimation (méta)physique de l’errance de Bud (Gallo), de son chagrin et de sa détresse sentimentale. Geste d’amour éventuellement, anti-pornographique aussi, happening culotté (mais décalotté) pour musée contemporain chic et branché qui tient plus du casse-gueule analytique que du délire narcissique ou de la branlette intello (et perçu ainsi le plus souvent).

Hormis ce grand moment bucco-filmique ouvert à tous les fantasmes (prothèse or not prothèse ?) et à toutes les interprétations (tu suces, donc je suis ?), The brown bunny se pose là comme une œuvre conceptuelle et foutraque dans la pure mouvance arty d’Harmony Korine, Larry Clark ou Gus Van Sant, de tout ce cinéma U.S. indépendant ne jurant que par la Nouvelle Vague et dont Sevigny fut, très justement, l’égérie absolue, l’icône gracile durant plusieurs années (à partir de Kids en 1995 et au moins jusqu’à Julien Donkey-Boy en 1999).

Pour son histoire à raconter, Gallo s’en tient au strict minimum, à un dispositif narratif abstrait et débarrassé de tout (à l’instar du Gerry de Van Sant) : Bud traverse les États-Unis pour rejoindre son ancien amour qu’il ne peut oublier, l’empêche d’aimer d’autres filles au hasard, selon l’humeur. C’est donc essentiellement dans sa mise en scène que Gallo va observer, théoriser le parcours géographique et mental de son personnage à la recherche d’un souvenir, d’une douleur tout entière à exorciser, à terrasser pour de bon.

Plus Bud progresse, se rapproche de Daisy, plus les paysages se vident, se limitent soudain à un infini (superbe scène dans le désert sur un lac desséché où Bud et sa moto ne sont plus, au loin, qu’une sorte de mirage flottant), puis se redessinent enfin à L.A. pour se concentrer, se replier tout entier dans une simple chambre d’hôtel (sur 1h30 de film, le dernier tiers se déroule uniquement dans cette chambre-monde où les deux amants rejouent, dans un long mouvement fantomatique, la loi du désir, le mépris et l’empire des sens).

S’il y a bien un réel parti pris artistique, un extrémisme formel et scénaristique à même de refroidir un fou furieux de Béla Tarr ou Sharunas Bartas, The brown bunny dégage une poésie à nu que l’on peut, cependant, trouver un tantinet forcée et hermétique, une mélancolie vagabonde se complaisant dans ces plans interminables de routes et d’horizons, parfois contemplatifs jusqu’à la caricature auteuriste. Cet étirement du temps et des séquences, accompagné d’une très belle bande originale folk et jazzy (entre autres, Beautiful de Gordon Lightfoot et Smooth de Francesco Accardo), est ce qui (dé)construit The brown bunny, le mène d’un point A vers un point B, d’une souffrance sans voix à un mieux envisagé, avec sur le chemin quelques fleurs rencontrées (Violet, Lilly, Rose) s’offrant et s’effeuillant à ce doux regard bleu spleen.