Durant les 90’s, le cinéma américain aura connu une véritable petite révolution avec ce que l’on peut voir aujourd’hui comme un nouvel âge d’or du cinéma indépendant. Le vrai, celui des débuts de Sundance, avant que les gros studios ne créent leurs filiales « indé » pour vider le terme de sa substance en créant un nouveau conformisme sous couvert d’œuvres libres. Nous parlons d’une décennie ayant vu l’émergence de nombre de cinéastes aujourd’hui reconnus comme des valeurs sûres, ayant apporté un vent nouveau, et ce quel que soit le genre investi. Et à l’intérieur de cette nouvelle génération, certains auront poussé le curseur de la liberté créative encore plus loin que leurs camarades en ayant à cœur de livrer de vraies œuvres punk en phase avec les attentes d’un public jeune en rébellion, à qui il manquait encore de nouveaux emblèmes iconiques à brandir fièrement comme marques temporelles et générationnelles. Si l’on veut aller vraiment loin dans la nostalgie, on peut évoquer ce beau mois de novembre de cette non moins belle année 1995, lorsque le public français avait l’honneur de découvrir à 1 semaine d’intervalle deux bombes de cinéma qui allaient redéfinir pas mal de choses, en premier le film qui nous intéresse maintenant, et juste après le premier long métrage d’un certain Larry Clark, Kids. Autant dire que le public de l’époque ayant pu vivre ça en direct a dû sentir les gifles retentissantes.

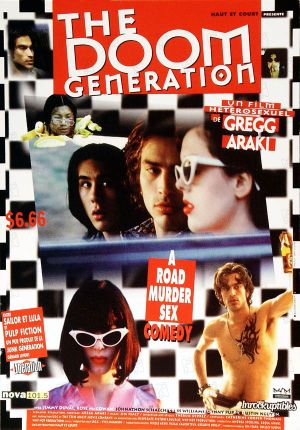

Du côté de Gregg Araki, on peut également dire que ce même public le découvrait, même s’il s’agissait déjà de son cinquième long métrage, mais le premier distribué en France. Lorsqu’on (re)découvre le film aujourd'hui, il importe de se replacer dans le contexte d’époque pour se rendre compte de l’impact qu’a pu provoquer sa découverte lors de sa sortie. Non que le résultat paraisse démodé aujourd’hui, loin s’en faut, et de nombreux cinéastes se revendiquant provocants devraient y jeter un œil et en prendre de la graine. Mais tout simplement pour avoir à l’esprit le cinéma de l’époque, et donc conscience que l’esprit libertaire prôné tout au long de cette dérive destroy dans une Amérique borderline faisait véritablement office de majeur lancé à la bien pensance de l’époque et à une envie de briser un certain nombre de tabous. « Un film hétérosexuel de Gregg Araki », claironne avec ironie l’entame du film. Deux garçons, une fille, pour combien de possibilités ? On laissera chacun le découvrir, mais cette punchline sonne d’emblée comme un pied de nez au cinéma américain de l’époque et aux attentes du public adolescent, plus habitué aux teen movies conventionnels (ce qui n’est évidemment pas à prendre de manière péjorative de notre part, loin de là).

Ce qui frappe d’emblée en revoyant le film avec le recul permis par les années nous séparant de sa sortie, c’est évidemment cette manière de s’approprier des codes esthétiques typiquement ancrés dans leur époque, écrin séduisant en forme de bonbon acidulé, aux couleurs pop et éclatantes, mais baignant en même temps dans quelque chose de beaucoup plus brut de décoffrage, dans une sorte de noces décomplexées entre pastiche de feuilletons pour adolescents et un aspect beaucoup plus organique que même la superbe restauration 4K récente ne gomme pas. Nous sommes bien dans une œuvre à l’esprit underground, nous plaçant dès son ouverture dans un état d’esprit ambivalent, entre le plaisir de voir ses rétines flattées par toutes ces couleurs, et l’impression de voir toute cette jolie esthétique trempée dans l’eau croupie. Ouvertement blasphématoire, nourri de dialogues excessivement orduriers que le cinéaste place dans la bouche d’un casting à priori immaculé, comme si des icônes pour teenagers se retrouvaient à réciter des dialogues de porno bas de gamme, le résultat est une capsule temporelle vers une période de liberté totale, mais également le pastiche de toute cette pop culture adolescente. Devenu depuis l’icône d’un certain public, le cinéaste a autant d’admirateurs que de détracteurs dénonçant sa supposée transgression qui ne serait qu’un cache misère et surtout, une fausse punk attitude se croyant plus provocante qu’elle ne l’est réellement, destinée avant tout à un public branchouille aimant à jouer les rebelles en carton. Si l’on peut aisément comprendre sur quoi se basent ces accusations, il semble pourtant évident face à ce film, qui constitue sans doute aujourd’hui le sommet de la filmographie de son auteur, que ce dernier a totalement conscience de ce qu’il a entre les mains et qu’il joue avec les attentes de son public pour sans cesse l’amener ailleurs, vers des zones beaucoup plus troubles.

Un point essentiel concerne la façon de filmer les très nombreuses scènes de sexe contenues dans le film. Cadrées quasiment systématiquement de la même manière, elles ont les apparences d’un film érotique soft, à priori peu à même de modifier la représentation de ce type de scènes dans un cinéma destiné au « jeune » public. Et pourtant, de par la manière dont elles sont amenées dans le récit, par tout ce qu’elles charrient comme sensations contraires, par leur charge vénéneuse et les décors dans lesquels elles se situent, et par leur répétitivité même, elles provoquent ce qu’elles sont supposées entraîner chez n’importe qui, un véritable trouble érotique authentique. Et l’on pourrait appliquer ce type de sensations à tout le film, qui ne cesse de jouer sur les contraires, sur les attentes supposées de son public, et sur cette fausse désinvolture d’une narration et d’un univers général embrassant des clichés de fictions adolescentes pour les mettre dans un grand shaker et les détourner en les recontextualisant dans son univers propre.

Un autre point sur lequel il semble inévitable de s’appuyer pour terminer cette démonstration, concerne bien évidemment le casting principal, constitué de jeunes comédiens pas encore reconnus, mais dont les physiques correspondent à des fantasmes divers pour contenter tous les publics potentiels. Que ce soit Rose McGowan, pas encore starifiée par son rôle iconique de Scream (ou pour se projeter encore plus loin, par son arrivée dans la série Charmed), James Duval, incarnant l’ado mélancolique typique, ou Johnathon Schaech, sorte d’ange exterminateur embarqué dans cette folle virée, tous, par leur physique et leur personnalité individuelle, incarnent à leur manière les idéaux d’une certaine jeunesse, à même de finir affichés sur les murs de chambres d’ados du monde entier. Araki n’aura de cesse durant sa carrière de prendre de jeunes comédiens assimilés à des sitcoms ou séries aseptisées, pour les pervertir avec jubilation en leur faisant jouer des situations sexuellement chargées, entre autres joyeusetés. Mais c’était bel et bien dans ce film, sorte de météore surgi de nulle part, qu’il poussait cette logique à son paroxysme, excessif jusqu’à la limite du too much, mais sachant toujours garder cette ligne narrative claire et limpide, qui semble faire du sur-place pendant tout le film, pour se finir dans un bain de sang inspiré par un fait divers authentique bien sordide.

Revoir le film aujourd’hui, donc, dans une petite salle bondée à ras bord de 100 places, permet de se rendre compte que ce cinéma traverse les générations, et trouve sans doute un sens nouveau aujourd’hui, à l’heure où l’auto censure règne, où les créateurs sont contraints à y réfléchir à deux fois avant de tenter la moindre audace, et où la jeune génération de cinéphiles peine à trouver de nouvelles icônes aptes à leur parler de manière pertinente. Avec son esthétique colorée, la maxime sex, drug, & ultra violence poussée dans ses retranchements, et son esprit iconoclaste baignant dans l’existentialisme adolescent (quel est le sens de la vie ?), les interrogations fin de siècle, une langueur nous laissant à son issue dans une sensation de gueule de bois carabinée, et son esprit joyeusement subversif se servant du road movie trashouille propre à cette décennie (True Romance, Tueurs-nés et d’autres étaient déjà passés par là), le tout tient encore sacrément bien la route, et possède ce cachet inimitable aujourd’hui, qui le place à l’épreuve du temps et nous fait fantasmer sur l’arrivée de nouvelles voix contemporaines aptes à provoquer le même type de sensations que ce cinéma punk, mal élevé et fier de son majeur levé avec arrogance avec comme ultime interrogation, « et après ça, on va où ? ». La réponse se trouve (peut-être) à travers le titre du film que réalisera Araki par la suite. Nowhere.