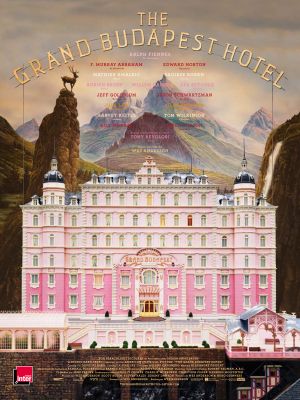

Mr. Anderson presents (autoportrait ?)

Et on en ressort sidéré, épuisé, perplexe et heureux.

Dans The Grand Budapest Hotel, les références à l'histoire du cinéma sont sans doute multiples, chacun y trouvera les siennes, d'Ophuls et Madame De à la Nuit du chasseur, de Schindler à James Bond ou au Nom de la rose, du Dictateur à The shop around the corner, et tout cela n'a aucune importance.

On y retrouve aussi, et c'est bien plus intéressant, beaucoup de Wes Anderson, d'échos à tous ses films - comme s'il tissait une oeuvre de film en film, en y reprenant, dans un ordre différent et avec des éléments très nouveaux, tous les précédents motifs : la famille (sous un angle inédit ici : le héros n'évoque jamais son propre passé et son héritier n'a jamais eu de famille ...), l'hôtel, le train, la France (jusqu'à des fragments de dialogues ; toute la famille est réunie d'ailleurs, même pour des passages parfois aussi subliminaux que brillants, le père évidemment (Bill Murray), les trois frères (Adrian brody, Jason Schwartzman et Owen Wilson), tous les fidèles (Tilda Swinton, Harvey Keitel, Edward Norton, jusqu'à Harris Walhuwalia, le terrible cerbère indien de Darjeeling) mais aussi de nouveaux visages autour de la figure magistrale de Ralph Fiennes - parfait maître de cérémonie : le tout débutant Tony Revolori, Jeff Goldblum, Willem Dafoe, Mathieu Amalric, F. Murray Abraham, Saoirse Ronan, Léa Seydoux ...

Il reste aussi très fidèle à son esthétique, autour des mêmes techniciens, Alexandre Desplat (excellente BO) ou Robert D. Yeoman : ses images, entre superbes tonalités naturelles et teintes acidulées qui constituent sa marque (et même de très brefs et très beaux passages au noir-et-blanc), et plus encore dans l'extraordinaire articulation entre décors naturels somptueux (comme Moonrise Kingdom pouvait évoquer le parc national d'Acadia, les intérieurs de l'hôtel, grands halls et thermes, font penser aux intérieurs de Hot Springs) et constructions totalement artificielles, murs peints et maquettes, totalement kitchissimes et tout aussi somptueuses.

Et pourtant, sur tous ces plans, The Grand Budapest Hotel est très différent des précédents films de Wes Anderson. Et cette différence ne se donne pas immédiatement.

Pour la première fois le récit s'inscrit dans une perspective historique, renvoie explicitement au passé - et même plus : il lie très habilement la grande Histoire (de la Belle Epoque, jusqu'à la guerre et aux dictatures, nazisme et communisme joliment confondus dans la double interpellation aux frontières, inoubliable) et l'histoire de ses deux héros. Mais ce passage vers l'histoire n'a rien d'essentiel : Wes Anderson reste dans son univers, celui du conte, qui n'est pas vraiment datable, et c'est sans doute ce qui permet si facilement (pour qui se sent concerné) d'entrer facilement dans son univers. Au reste, le lieu du film, celui de l'hôtel perché, porte le nom ... d'une marque de vodka.

De même si sa manière de filmer reste fidèle au travail de ses précédents opus, elle est aussi très renouvelée ; ainsi le recours aux techniques du cinéma d'animation, expérimenté depuis Mr. Fox, avec un usage assez remarquable du stop motion dans la scène (excellente) de la poursuite en ski / luge / bobsleigh, quelque part entre James Bond et Sotchi. Le film tient aussi du cartoon et du burlesque ; ainsi du changement de format, en fonction des époques où se déroule le récit entre écran panoramique et format carré, excellent ; ainsi des transitions entre les plans : les longs travellings sont moins fréquents, et cèdent la place à un recours très constant aux zooms, aux travellings optiques (qui rapprochent et aussitôt éloignent, parfois de façon vertigineuse, sur l'à-pic montagneux, avant la séquence délirante du téléphérique et du monastère perché), aux panoramiques enchaînés de droite à gauche et de gauche à drite, souvent très vite, avec encore des ellipses, brèves mais très surprenantes entre deux plans, souvent marquées par des changements d'angle très inhabituels.

La recherche formelle tient aussi du grand art, tout comme l'humour irrésistible et décalé ou les surprises de la narration (une morte, mais pas celle qu'on croyait ; un flash-back, pas immédiatement perçu ...)

Mais l'essentiel n'est sans doute pas là.

The Grand Budapest Hotel n'est sans doute pas la suite, mais plutôt la somme de l'oeuvre de Wes Anderson.

Avec ce film, il réalise sans doute son oeuvre la plus personnelle, la plus intime, alors que lui-même ne s'évoque jamais directement dans le hors temps de ses films. Là il trace, avec beaucoup d'estime mais sans complaisance, le (l') (auto) portrait d'un dandy, amateur de chairs pas très fraîches, de rombières blondes, très vieilles et très riches et qui le lui rendent au centuple ("j'aime tous mes amis"), parfumé comme une vieille poule de luxe (et le parfum porte le nom magnifique "d'air de Panache", articulé à la française) - mais aussi définitivement perfectionniste, fin lettré, fidèle au-delà de tout et incidemment d'une drôlerie absolue. Et Ralph Fiennes, immense comédien, incarne au mieux ce condensé de délires, de décalages, de fidélité et de contradictions.

Au-delà de lui-même, il y a aussi, comme dans tous ses films un pessimisme, au moins une nostalgie profonde, qui est aussi celle du dandy.

La destruction programmée de l'hôtel, à présent très décrépit (les images, magnifiques et décadentes des bains) est annoncée dès le tout début du film - tout comme l'inondation définitive de la crique paradisiaque était annoncée à la fin de Moonrise Kingdom ...

Et le présent du récit et de l'hôtel, celui où l'on découvre le narrateur, l'ancien groom (très vieilli sous les traits de F. Murray Abraham) est aussi marqué par le vieillissement et la solitude - le plan, en contre-plongée vertigineuse sur la salle de restaurants et ses tables occupées, au mieux, par un seul résident.

Solitude, suspension permanente et vertigineuse (comme les héros de l'histoire, à maintes reprises) au dessus-du vide ?

Pessimisme ?

Evidemment non. Le dandy - l'auteur et ses doubles, nous offre évidemment aussi les clés, en bon concierge et portier de nuit.

La survie par l'art

- très présent tout au long du film, dans les références poétiques permanentes et aux frontières de l'absurde (après leur évasion, tandis que leurs compagnons de fuite prennent le large, les deux héros échangent longuement autour de poèmes qu'on ne commentera pas ... et sont évidemment à deux doigts de se faire prendre) ; la peinture est aussi très présente - à travers l'héritage d'un tableau du passé (mais aussi très moderne évidemment), remplacé incidemment par un autre tableau, qui sera détruit sitôt découvert (alors qu'il s'agit de la reproduction d'une toile à la façon d'Egon Schiele, et que sa destruction peut évidemment évoquer la tentative d'anéantissement par les Nazis des oeuvres de l'art "dégénéré") - mais l'oeuvre moderne objet de la quête, et bien plus ancienne, lui survivra. Quant au film, il peut aussi évoquer, lui-même une ample toile de maître (d'autel ?)

La survie par les racines, par l'héritage

la famille (surtout quand on n'en a pas et qu'on la crée - comme des deux héros du récit) est le thème, le fil rouge de l'oeuvre de Wes Anderson. Et la thématique récurrente de l'hôtel est tout aussi parlante : lieu de passage, et donc aussi de passé et de passation. dans la fidélité aux racines, aux sources (le retour de Zero Moustafa dans sa chambre de petit groom) et dans la transmission à un "passeur".

Ces aller-retours entre passé et présent (par delà le prétexte historique, anecdotique) sont d'ailleurs exprimés de façon(s) très subtile(s) :

- du présent vers le passé : une femme rend hommage à un ancien écrivain (représenté sur une statue que Wes Anderson aurait découvert dans les jardins du Luxembourg ...) Cet écrivain se souvient de sa rencontre avec le propriétaire de l'hôtel. Le propriétaire se souvient ...

- et le récit qu'il propose nous ramène, par un zoom inverse (à la façon de tout ceux du film), du passé vers le présent (avec tout de même un flash-back, sinon tout serait trop simple ) ... et les dernières images rejoignent donc

l'ouverture du film. Passé et présent se nourrissent , se répondent et le futur est ouvert.

(La question du passé renvoie aussi au côté très américain (et donc sans passé profond), ou si peu Américain, de Wes Anderson, très souvent nomade à paris : "pour moi Paris est autant un décor que Monument Valley pour vous")

Et la survie enfin, par le bonheur de faire des films, les siens, et de permettre à d'autres (toujours l'héritage) de les voir -

et d'en ressortir sidéré, épuisé, perplexe et heureux.