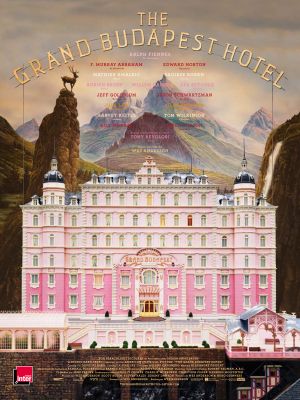

Il est aisé de filer la métaphore pâtissière à propos du dernier film de Wes Anderson, tant le Grand Budapest Hôtel, érigé sur des sommets neigeux, ressemble à une grosse meringue, un appétissant gâteau crémeux. Nous sommes au milieu du 20ème siècle dans un pays imaginaire qui a un nom de vodka : Zubrowka, dont tout laisse supposer qu’il se situe dans la Mitteleuropa, regroupant principalement les empires allemands et austro-hongrois. Un territoire qui fut, entre autres, celui des batailles de la Seconde Guerre mondiale et concentra en son périmètre l’implantation de tous les camps d’extermination. Librement inspiré de Stefan Zweig, le film, un peu à la manière qu’avait eue Roberto Benigni de tenir la barbarie à distance dans La Vie est belle en 1997, fait donc le pari de l’élégance et du raffinement face à l’horreur et la sauvagerie – aussi bien de la part des envahisseurs que des héritiers de Madame D, proche amie du majordome Gustave H de l’établissement luxueux, secondé par Zéro Moustafa, son lobby boy à qui il apprend toutes les ficelles du métier et qui devient son allié le plus fidèle dans sa lutte avec les enfants de Madame D.

C’est à leur capacité à créer un univers immédiatement identifiable qu’on reconnait les grands auteurs et, incontestablement, qu’on l’apprécie ou pas, cette qualité rare appartient au réalisateur de Moonrise Kingdom, artiste inventif et surdoué, passionné par les relations familiales, les rapports entre parents et enfants. Pour le jeune Zéro, travailleur immigré qui a fui son pays, le distingué et lettré Gustave H sert d’évidence de père de substitution, pédagogue et protecteur alors que les menaces d’expulsion grandissent pour le nouvel employé. Sur l’assiette extralarge et roborative qui nous est offerte, à côté de la meringue et des délicieuses créations de Mendel’s, pâtissier qui œuvre pour l’hôtel, on peut adjoindre un millefeuille comme autre illustration du film qui empile des couches successives de narration et de temporalité. On parcourt ainsi une moitié de siècle par le témoignage d’un écrivain glosant sur l’imaginaire, recevant la confession de Zéro à présent vieillard, replongeant à son tour dans ses souvenirs. L’idée d’empilement et de mise en abyme est reprise à travers les plans identiquement construits sur le même dispositif : soit des travellings latéraux, soit des plans en perspective respectant une parfaite symétrie et une géométrie rectiligne à l’avenant où se superposent là encore les arrière-plans par les portes et les fenêtres ouvertes. Cette esthétique d’un cadre strict, amplifié par l’utilisation des focales, associée à la voix off de Zéro Moustafa racontant son histoire, donne au film l’apparence d’un roman graphique. L’ensemble est virtuose, drôle et subtil, truffé de références historiques et littéraires et le spectateur est submergé, épuisé, par ce torrent d’images et d’idées.

En y réfléchissant de plus près, on a donc, coup sur coup, deux cinéastes américains qui nous livrent leur vision de la fin d’un certain monde, de la perte des illusions, mais aussi de la médiocrité grandissante, du retour des barbares. Si Jim Jarmusch est sans conteste plus poétique et plus évanescent, il partage néanmoins avec son collègue le même goût ironique et élégant de la mélancolie, l’un et l’autre recourant à l’humour, dans des formes certes différentes. Bientôt âgé de 45 ans, il y a fort à parier que Wes Anderson n’a pas fini de nous étonner, de continuer à nous faire pénétrer dans son univers magique et envoûtant.