Balade euphorique, raffinée, sans caractère

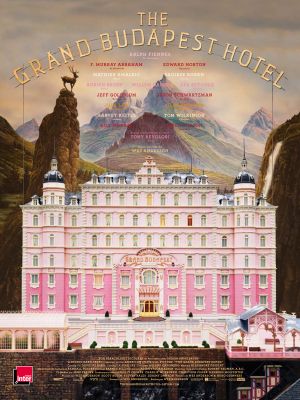

Chouchou des professionnels de la profession, classé au sommet par le public, prisé dans les médias au point d’inspirer des torrents de pastiches bienveillants de l’oeuvre de Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel est parfois considéré comme le climax tant attendu de sa carrière. Inspiré de l’écrivain Stephan Zweig et des comédies « d’avant la censure des années (19)30 » (Billy Wilder, Ernest Lubitsch), Wes Anderson a comme à son habitude inventé tout un univers fantaisiste, cette fois autour d’un hôtel perdant sa clientèle et sa vitalité mais rien de sa superbe.

Son vieux propriétaire, à l’occasion d’une de ses rares inspections, va raconter l’histoire de l’hôtel à un auteur de passage. Série de longs flash-back, Grand Budapest se donne comme un train-fantôme raffiné, avec Ralph Fiennes en animateur excentrique le long d’un sentier rempli de guests parfois légèrement inutiles, comme l’éternellement anémié Edward Norton (l’homme qui était partout par erreur ou pour dépanner, tout le long de sa carrière). Très clairement il s’agit d’aligner les performances et les succulentes apartés ; le ton de Wes Anderson est suffisamment vigoureux et euphorique pour y parvenir.

Mais comme toujours chez Wes Anderson (Fantastic Mr Fox, Moonrise Kingdom) se pose la question de la légitimité d’un produit à ce point dépourvu d’idéal et de fond, pour ne pas dire de sujet. En-dehors de la morale libertaire enfantine, où le monde est un océan roudoudou dans lequel des héros formidables et tellement audacieux se déchaînent malgré les quelques forces aigries traînant ça et là ; The Grand Budapest Hotel n’a aucune colonne vertébrale. L’immense travail esthétique dont il jouit suffit cependant à lui donner un caractère, mais il est regrettable que ce sanctuaire, peut-être le plus achevé conçu par Anderson, soit aussi inhabité. Néanmoins le rythme et l’enthousiasme de la balade dans ce paradis rococo font illusion.