A l’image de La Vie aquatique, The Grand Budapest Hotel est de ces longs-métrages qui n’échouent jamais à faire sourire, dusse-t-on le voir pour la quatrième fois. C’est d’ailleurs le film le plus ouvertement drôle de Wes Anderson, dont le but avoué était ici de renouer avec la folie douce qui faisait l’identité des comédies des années 30 et 40. Mais ce huitième opus était aussi pour le cinéaste, l’occasion de rendre un très bel hommage à l’écrivain Stefan Zweig, dont il s’inspirait de quelques écrits, notamment de ses mémoires Le Monde d’hier, Souvenirs d’un européen. Clignant ouvertement aux derniers jours d’exil de Zweig, l’exposition puise d’ailleurs dans la technique littéraire de l’écrivain pour imposer un très beau modèle de narration enchâssée. L’intrigue du film nous est ainsi tout d’abord narrée par le livre d’un « auteur » renommé avant d’être racontée en flash-back par le défunt lui-même, un écrivain dissertant sur la nécessité de trouver l’inspiration par l’observation. Ce dernier nous convie alors à un second flash-back, alors que, jeune écrivain, il séjournait en 1968 au Grand Budapest Hotel dans la République (fictive) de Zubrowka , en Europe de l’est. L’établissement hôtelier n’était alors plus que l’ombre de ce qu’il avait été quarante ans auparavant, très peu de clients y séjournant désormais. Le narrateur y faisait la connaissance d’un vieil homme esseulé, un certain Zero Moustafa, qui n’était autre que le propriétaire de l’établissement. Constatant l’intérêt du jeune auteur pour l’hôtel, Moustafa lui proposa alors de lui conter l’histoire de l’établissement. En 1932, le Grand Budapest Hotel était un palace très prisé par l’aristocratie européenne. Y travaillant en tant que lobby boy, le jeune immigré Zero apprit son métier sous l’aile protectrice et exigeante de Monsieur Gustave H., le concierge et gérant de l’hôtel. Respecté de tous, tant par ses clients que par le personnel de l’établissement, Gustave était également très « apprécié » par les riches veuves âgées qui séjournaient à l’hôtel. Il se faisait ainsi un devoir d’être leur amant et leur principal confident. Une d’entre elles était Madame D., une comtesse esseulée qui ne trouvait de réconfort que dans les bras du distingué concierge. A la mort de la vieille dame, ce dernier fut sommé par son notaire de se rendre à la lecture testamentaire de la défunte. Accompagné du jeune Zéro, Gustave découvrit que son amante lui avait légué un tableau d’une inestimable valeur, au grand dam de ses fils crapuleux et fascistes. Ces derniers usèrent alors de tous les moyens pour reprendre le tableau, poussant Gustave et son protégé à fuir tandis que le pays tombait peu à peu aux mains des nazis.

Dès lors, c’est à une succession de rebondissements insensés que nous convie Wes Anderson, à travers les tribulations rocambolesques du duo formé par Gustave et Zero. Un binôme de protagonistes haut en couleurs qui renvoit tout autant à la pureté des duos comiques des grandes comédies hollywoodiennes d’antan qu’à la folie douce et si singulière qui taraudait déjà les précédents héros de la filmographie d’Anderson. Lancé dans une quête joyeusement funèbre, les deux compères croiseront bon nombre de personnages extravagants, et tout autant de vedettes grimées, et deviendront malgré eux les témoins de la montée en puissance du fascisme. Wes Anderson puise ainsi tout autant chez Zweig que chez Kafka, la mise au ban des deux protagonistes par une administration tout aussi oppressive qu’aliénante renvoyant pour beaucoup aux circonvolutions labyrinthiques et absurdes chères à l’auteur du Procès. La reconstitution d’époque et le très beau travail de Robert Yeoman sur la photographie joue d’ailleurs pour beaucoup dans cette évocation littéraire de l’imaginaire des deux écrivains. D’autant plus que s’ajoute au fond volontiers kafkaïen et picaresque, le formalisme si singulier d’un cinéaste qui se plait toujours autant à varier les tonalités chromatiques (avec une nette préférence ici pour le rose), à composer des plans d’une richesse esthétique hallucinante qu’il aime souvent juxtaposer par le biais d’un montage rythmé. On remarquera d’ailleurs à quel point le cinéaste se joue comme à son habitude des conventions photographiques de base en privilégiant la composition symétrique dans chacun de ses plans, ses « héros » se retrouvant systématiquement au centre-même du cadre. Une singularité qui se voit d’ailleurs décuplée par le choix d’un format d’image 4:3, renvoyant au ratio 1,37:1 adopté par l’Academy of Motion Picture de 1932 à 1952, un format ici utilisé pour les séquences se déroulant en... 1932. Ce format d’image, a contrario des standards américains et européens actuels, participe d’ailleurs tout autant à rendre hommage aux comédies d’antan qu’à donner à cette aventure des allures de bande-dessinée cinématographique.

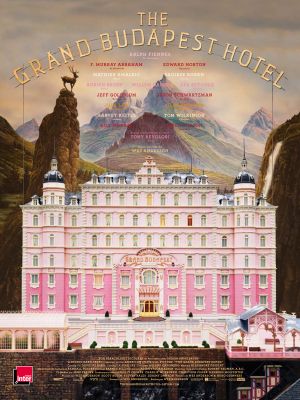

Comptant comme à son habitude sur un formidable défilé de stars (Ralph Fiennes, Jude Law, F. Murray Abraham, Tom Wilkinson, Tilda Swinton, Jeff Goldblum, Willem Dafoe, Saiorse Ronan, Matthieu Amalric, Harvey Keitel, Léa Seydoux) parmi lesquelles on retrouve d’ailleurs quelques-uns de ses acteurs fétiches (Edward Norton, Adrien Brody et bien sûr Bill Murray et Owen Wilson), Wes Anderson livrait avec The Grand Budapest Hotel, probablement son œuvre la plus savoureuse et maitrisée à ce jour, une formidable comédie d’aventures aux couleurs chatoyantes dont le rythme échevelé et la fantaisie si singulière n’ont d’égal que la cruauté réjouissante. On rira volontiers aux nombreux gags qui émaillent le film tout comme on admirera l’inventivité visuelle permanente du cinéaste (voir par exemple cette poursuite à skis filmée en stop motion, comme souvent chez le cinéaste) et sa propension à jouer constamment, un peu comme Spielberg, avec la composition de ses images. D’une originalité rafraichissante, The Grand Budapest Hotel était aussi une fort belle façon pour son auteur de réimaginer une époque, faste et luxueuse, comme une douce fantasmagorie brutalement interrompue par le virus écrasant du fascisme. A l’image de cette dernière scène du contrôle des tickets, où la réalité semble fatalement rattraper le rêve, et qui met un point final aux savoureuses aventures de ce sympathique Monsieur Gustave.