Amusante catégorie que celle de l’auto-remake : la plupart du temps, il s’agit de proposer une version américaine d’un film ayant eu du succès dans son pays d’origine, pratique extrêmement courante, sachant que la majorité du public US ne comprend pas l’idée qu’un film puisse venir d’ailleurs que de chez lui. Hitchcock l’a fait avec L’homme qui en savait trop, Francis Veber avec Les Fugitifs, Poiré avec Les Visiteurs, Haneke avec Funny Games.

C’est rarement une bonne idée.

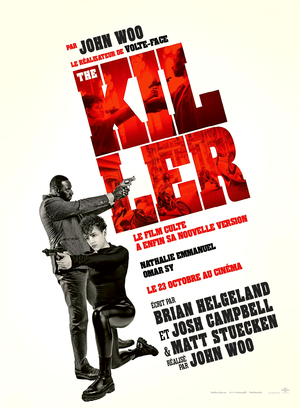

Mais quand un réalisateur comme John Woo s’y atèle, on a presque envie d’y croire. Le cinéaste, adulé dans les années 90, n’a plus rien fait de bon depuis tant d’années, après s’être perdu dans une carrière américaine sans panache et un retour au pays natal plutôt académique, il enchaîne les DTV indignes, dans une œuvre qui ressemble tristement à celle d’un De Palma. On pouvait néanmoins se demander si les limites de ses derniers opus ne tenaient pas à un manque de moyens davantage qu’à une baisse drastique de son savoir-faire. Aussi, le voir renouer avec l’une des figures de proue de sa filmographie, The Killer sorti en 1989, pouvait susciter une certaine curiosité.

Forcément, 35 après, quelques aménagements s’imposent. Le protagoniste est devenu une femme et la délocalisation sur Paris va permettre un renouveau en termes de direction artistique. Nettoyage cosmétique, pour une œuvre qui reprend bien les enjeux de l’original, et s’embourbe dans un marasme profondément embarrassant.

On pourrait presque être tolérants face à la caractérisation des personnages qui, soyons lucides, n’a jamais été le point fort du maître de l’action. Woo exporte en France (mais dans un film américain) toute la grossièreté de ses figures, avec une tueuse au grand cœur, un flic qui sauve des enfants blonds et des mafieux odieux, permettant un trio de performances calamiteuses en termes d’acting. Pour ceux qui s’étaient demandé si Nathalie Emmanuel jouait mal à cause de l’écriture de son rôle assez inepte dans Megalopolis, la question pourra se poursuivre ici, tant son incarnation est aseptisée, rapidement rejointe par Omar Sy qui se bat comme dans un spectacle de fin d’année, et Eric Cantona en roue libre.

L’action ne manque certes pas de dynamisme et de générosité, et on sent que certaines évolutions techniques (drone, trucage numériques) permettent certaines innovations, mais rien n’y fait. L’esthétique de téléfilm et l’absence d’enjeux génère un spectacle tristement stérile, manquant terriblement de chair et d’incarnation.

Le plus grave est sans doute de voir Woo pratiquer à ce point l’autocitation, ses gimmicks (ralentis, imagerie religieuse, et ses satanées colombes) devenant des passages obligés embarrassants pour un homme définitivement bloqué dans un âge d’or bien lointain. Au point, ironie tragique, qu’on peut même finir par se demander s’il n’est pas temps de réévaluer le culte dont il fut l’objet en son temps.