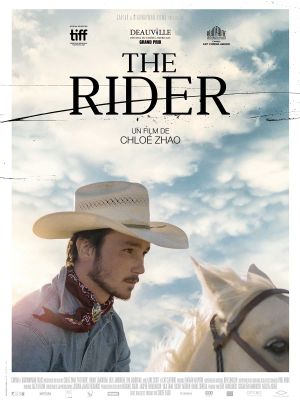

« S’il arrivait à un animal, un cheval par exemple, l’accident qui m’est arrivé à moi, on l’abattrait. Car son être-cheval est de courir, d’être libre ; et si cela lui devient impossible, son existence perd sa raison d’être. Moi, en tant qu’être humain, je dois survivre... » Tel est en substance le commentaire que Brady, jeune cow-boy sioux du Dakota du sud, apporte à sa situation. Corrélée au titre - « The Rider », que l’on pourrait traduire par « Le Cavalier » - cette réflexion pose toute la problématique du second film de Chloé Zhao, jeune réalisatrice sino-américaine, qui connaît bien les peuplades indiennes d’Amérique du Nord pour avoir vécu plusieurs années dans l’une d’entre elles : que devient un « Rider » quand il ne peut plus cavaler ni monter les chevaux sauvages qu’il excelle à apprivoiser ? Quel sens donner à sa vie ? Plus largement, dans ces sociétés où la partition hommes / femmes est encore très marquée, quel sens un homme pourra-t-il donner à sa vie, lorsqu’il se voit soudainement privé des activités spécifiquement masculines qui semblent conférer aux mâles toute leur grandeur et toute leur dignité, et réduit à exécuter, pour gagner sa vie, des tâches subalternes à ses yeux, puisque tout aussi bien féminines, telles que remplir de produits les rayons ou accueillir les clients aux caisses d’un supermarché ? La question est posée de manière abrupte, on sent que la tentation d’une forme de suicide n’est pas loin (malgré le caractère très christianisé de ces populations...), et la réponse explicitement formulée est tout aussi radicale : « Je ne veux pas devenir comme toi », lance le jeune champion déchu à son père...

Le questionnement est d’autant plus aigu que les personnages, aux dires du héros lui-même, incarnent à soixante pour cent leur propre vie, rejouée sous forme de fiction devant la caméra : toute la famille Jandreau est réunie, le père, le fils « Rider » et la sœur, famille rebaptisée Blackburn mais conservant les prénoms de l’état civil ; parmi les amis cow-boys du héros, on retrouve Cat Clifford, sous sa propre identité, comme c’était déjà le cas dans le précédent et premier film de la réalisatrice, « Les Chansons que mes frères m’ont apprises » (2015).

Ce regard intransigeant porté sur l’existence, comme devant se trouver dans la pleine puissance de l’exploitation de ses capacités, est toutefois nuancé, et fortement, par un personnage secondaire, en réalité essentiel : Lane Scott, ami lui aussi victime d’un accident de rodéo, mais beaucoup plus amoindri que le héros, et devant passer le reste de ses jours dans une institution spécialisée. Personnage bouleversant, dont la vie est devenue infime, même s’il dispose de la capacité à s’exprimer par signes, et que Brady considère comme une sorte de grand frère. Les visites régulières que lui rend le héros donne lieu à des scènes d’une intensité confondante, qui disent bien le caractère inestimable d’une vie, comme si les marques de son incroyable fragilité lui donnaient encore plus de prix. Vie fantôme d’elle-même, absorbée dans la contemplation impuissante de son propre passé glorieux, et chez laquelle le moindre effort actuel (redresser la tête, chevaucher un simulacre de monture...) revêt des allures d’exploit, tenant le spectateur suspendu.

Excellant dans le traitement des extrêmes et des inversions, Chloé Zhao parvient à envelopper cette histoire de violence et de blessure profondément inscrite dans une grande douceur, presque une tendresse. Plusieurs éléments viennent la seconder dans cette opération : les chevaux, dont la sensibilité exacerbée, le grand œil calme, les frémissements, installent une circulation de vie et de bonté ; les scènes de débourrage des chevaux sauvages, initialement bondissants comme des cabris, et acceptant peu à peu la main, puis tout le poids du corps de l’homme, sont fascinantes et donnent au spectateur occidental le sentiment d’assister à une séance de chamanisme. Toutes ces scènes sont recueillies par le directeur de la photographie avec lequel la réalisatrice travaille pour la seconde fois, Joshua James Richards, qui pose sur ce monde, souvent saisi en un très gros plan organique, un regard aussi intense et paisible que celui d’un cheval tout entier occupé à décoder ce qui l’entoure.

Une animalité, dans le sens le plus concentré et interprétatif du terme, qui traverse aussi le personnage principal, son œil aiguisé, son souffle retenu, et fait de ce film une véritable expérience sensorielle, un nouveau mode de rapport au monde qui marquera profondément celles et ceux qui y auront goûté.