Mardi 3 octobre 2017. Avant-première de « The square » au centre Pompidou. Content d’y être invité car je dois avouer que ce film a réussi à attirer ma curiosité. Enfin la ploutocratie cannoise renonce à sacraliser l’énième Ken Loach personnifiant la misère humaine par une grotesque consommation publique de sauce tomate à pleine main pour une comédie focalisée sur l’autodérision. De plus, « Snow Therapy », seul métrage que j’ai eu l’occasion de voir de ce réalisateur était loin d’être catastrophique. Bourré de défauts, prétentieux et extrêmement fade d’un point de vue scénaristique certes, mais pourvu d’un pitch original et parsemé de quelques idées de mise en scène intéressantes (notamment les plans fixes à la volonté supra-réaliste, épurés comme seul un scandinave sait faire). Tout le monde n’est pas Edgar Wright, un film prometteur c’est déjà largement suffisant pour donner envie d’en voir un peu plus.

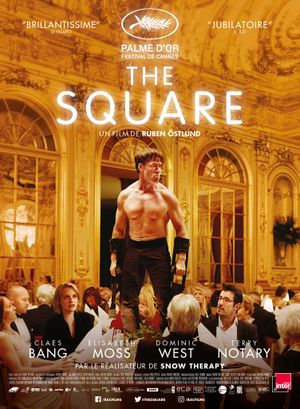

Avant la projection, l’écran nous propose un clin d’œil maladroit à Magritte, arborant fièrement une palme d’or, comme pour se convaincre qu’il s’agit vraiment d’un bon film, auréolé de la célèbre affirmation « ceci n’est pas une palme ». Les intellos de supermarché qui peuplent la salle dans la mondanité la plus totale sont séduits. Rubben Östlund nous fait l’honneur de sa présence et se lance dans un discours spoilant, dans un anglais à couper au couteau, le pitch de son film, simpliste au demeurant : The square est une œuvre d’art composée d’un rectangle de 4 mètres sur 4 au sein duquel toute personne qui s’y trouve est placé dans une situation d’égalité parfaite face à ses congénères. De plus, si celle-ci demande assistance, toute personne qui passe à proximité du square se doit de lui venir en aide. Pitch accessible à un enfant de 5 ans : notre société dégénérescente s’individualise tellement, que l’on porte de moins en moins attention à nos homologues. Pour se justifier on accuse autrui d’être malhonnête ce qui a le pervers effet de nous rendre partiellement paranoïaque. Pour matérialiser cette lapalissade, Östlund dépose fièrement un Iphone flambant neuf à terre avant le début de la projection, affirmant avec fierté et conviction qu’il sera toujours là après la projection : preuve selon lui que l’humanité n’est pas aussi malade qu’elle n’y parait.

Pitch sans intérêt. Non seulement parce que nos interactions sociales quotidiennes rendent certains aspects de ce constat tout à fait évident mais surtout, le message est ultra maladroit :

L’idée du « c’était mieux avant », laisse un goût Fikienlkrautesque dans la bouche et reste le témoin irréfutable d’un penseur qui ne sait pas vivre avec son temps. Pour un film qui se prétend de gauche…

Par ailleurs, personnifier la perfidie humaine au travers de la potentielle convoitise d’un Iphone, possession d’un réalisateur couronné (au sens propre comme au figuré) d’argent et de reconnaissance, en dehors d’être puéril, est l’image parfaite pour symptômiser des relents nauséeux avant même que le film n’ait esquissé sa première tentative de séduction.

Le métrage s’ouvre sur une interview aussi fumeuse qu’embrumée entre une journaliste spécialiste en art moderne qui ne s’est jamais posé la question de « qu’est-ce que c’est que l’art [moderne] ? » et Christian, conservateur de musée

qui, tout au long du film, va dériver entre toutes les dualités auxquelles tout directeur artistique est confronté : réalité de l’art et réalité sociale, utilité sociale et progrès artistique…

Christian est comme nous, un peu paumé quant à son rôle face à l’ascenseur social en panne (oui, même les scandinaves, vendus comme des modèles de réussite sociale inébranlables s’y mettent), persuadé de pas être un mauvais bougre mais jamais décisif dans ses positions. Rarement courageux et jamais téméraire.

Après plus de 2h20 soporifiques où s’entremêlent des scènes extrêmement inégales, le constat est accablant :

La bande son est composée d’un unique motif musical (exactement sur le même modèle que dans « Snow therapy » avec Vivalidi). Parti pris du minimalisme, admettons. Cependant problèmes :

C’est répétitif, le positionnement sonore ne sert jamais l’avancée du récit ou l’évolution de l’arc narratif du (seul) personnage principal. On dirait du Woody Allen (Scoop) ou du Spielberg (Catch me if you can) mais sans talent de composition et surtout placé aléatoirement sur un métrage qui patauge dans un immobilisme criant d’ennui. Seule idée intéressante : le bruit assourdissant du musée qui perturbe l’intelligibilité des dialogues. Intéressant oui, mais subtilité niveau : Micheal Bay.

Le montage a l’élégance et la finesse d’un catcheur hystérique à la retraite : cuts à foison et surtout ultra violents, jamais d’idée de transition, progression du récit balbutiante et hagarde. La Suède a définitivement perdu de sa superbe en matière de précision et de finesse.

Les compositions de cadre ? Pourquoi s’emmerder, c’est un film sur l’art donc autant justifier que tous les plans sont des œuvres contemporaines scandinaves épurées, le spectateur n’y verra que du feu. Directeur photo et ingénieur lumière à mi-temps. Un jeu timoré et maladroit sur le hors champs/hors cadre qui nous donne envie d'exhorter le nom d’Haneke en plein milieu de la séance. Le reste des plans se composent d’un rappel hasardeux à la forme géométrique du « square ». Des plans rectangulaires donc, partout. Autant dire qu’après 2h20, l’effet de surprise artistique s’effrite légèrement.

L’évolution des personnages ? Pourquoi faire ? On fait un film sur l’immobilisme et l’inaction sociale. On évite certes le piège du manichéisme mais on se pose clairement la question de l’intérêt de ce film. Jamais le personnage empreint de dualité n’est mis face à ses responsabilités sociales (même pas le moindre regard d'opposition avec ses filles, symbole de l'innocence sociale). Il n’évolue pas, se contente d’avancer sans que ses paradoxes intellectuels ne servent son arc narratif.

- L’humour.

Une conférence de presse avec un journaliste atteint du syndrome de la Tourette, le cliché d’un bourgeois confronté à l’univers d’une « cité », une scène de sexe maladive entre un couple des plus banals.

C’est un peu maigre pour une comédie de 2h20 mais c’est surtout assez limité en termes de fond. Pour justifier du fait que les rires aient du mal à jaillir, on nous explique que l’idée réside dans le caustique : rire, tout en étant mal à l’aise, ce n’est pas simple. Argument indéniable, sauf que cette idée a été exploitée 1.000 fois, et qu’en l’espèce ce n’est ni particulièrement drôle ni vraiment mal-aisant. Pour de l’humour caustique, allez voir « The party » (S. Potter), vous aurez vu une bonne proposition de ciné et vous aurez économisé 1h20 de votre vie.

Fer de lance de la promo du film : une performance animalesque lors d’un diner de gala qui dérive lentement pour finalement tourner au cauchemar. L’acteur dérape et s’en prend au public.

Idée intéressante, sauf que la scène se clôture par la vengeance du public, fort de sa supériorité numérique qui en profite pour mettre à mort le pauvre acteur à la dérive. Crédibilité de la scène : 0 (inertie du public exagérée, dérive artistique douteuse…). Pertinence du message : 0 (ni réflexion ni conséquence auxquelles s’accrocher si ce n’est cet irrémédiable message : la société est sclérosé d’un mal contemporain. Merci Östlund de nous prendre pour des demeurés).

On est à la limite du révoltant pour quiconque possède une once d’humanisme, la greffe à encore plus de mal à prendre qu’avec le Mother ! D’Aronofsky.

- Les personnages secondaires sont à l’image du film, clichés, sans intérêt et présents uniquement pour justifier du comique de situation. Aucune utilité, ni pour le récit, ni pour l’évolution de Christian. La misère sociale personnifiée par les SDF est beaucoup trop propre, mal maquillée, qui permet de douter qu’Östlund ait un jour été réellement confronté à la misère qu’il dénonce.

Dans les scènes collectives, tous les protagonistes s’expriment en même temps ce qui a la fâcheuse tendance de rendre le propos désagréable à soutenir. En même temps pour ce qu’on perd en termes d’écriture ce n’est pas un drame. Östlund serait sans doute inspiré de prendre des cours de réalisation avec Cédric Klapish pour apprendre à filmer des scènes de dialogue de groupe.

Le pire défaut notable du film reste qu’il passe totalement à côté d’un sujet aussi passionnant que novateur. Le monde de l’art moderne est un théâtre parfait pour héberger une comédie sociale et caustique. Plus qu’un chapiteau 2.0 c’est aussi le moyen de remettre en question le rapport de l’Homme à l’art sous le prisme de la financiarisation de ce dernier. Le buzz médiatique de la publicité au service de la promotion d’une œuvre pose la question des raisons qui poussent les gens à aller voir des expositions : Volonté matérialiste ou développement culturel ? L’art moderne est la forme artistique idéale pour remettre en question notre rapport au conformisme.

Au lieu de cela, le film tombe dans le piège des responsabilités individuelles face à un scandale médiatique quelconque. De plus, sans en tirer la moindre bribe de conclusion/réflexion/leçon/morale/n’importe quoi à se mettre sous la dent.

On relèvera quelques maigres bons points : le jeu de Claes Bang et de « l’enfant de la cité » (dont peu de site d’information n’ont eu le bon goût de lui attribuer un patronyme), certaines mises en scène de la paranoïa sociale, et l’absence de manichéisme scénaristique. Quelques compositions de cadre seraient également à sauver si elles n’étaient pas écrasées par la lourdeur des mouvements de caméra, mécaniques et étourdissants.

Fin du film. Lumière dans la salle qui en profite pour se ruer sur son téléphone avant de transhumer nonchalamment vers la salle de réception. En matière de déshumanisation, on ne pourra être plus éloquent. On se pavane dans la luxure et on gaspille un champagne largement mérité après l’épreuve que l’on vient d’endurer. Östlund prétend que son film et une piqûre de rappel incitant à la sobriété comportementale, un vaccin contre l’individualisme mais décide cependant d’organiser une réception des plus fastes et des plus superficielles… en plein milieu de Beaubourg ! L’inconséquence touche à son paroxysme.

Un film sans intérêt ne mérite pas tant de lignes. Une palme d’or aussi stupéfiante de prétention (pondre une comédie de 2h20 qui tienne de bout en bout, sans pédigrée cinématographique, est la preuve d’un égo d’une dimension à faire pâlir de jalousie un F. Fillon en pleine campagne électorale) mérite qu’être dénoncée. The square reflète toutes les pathologies du cinéma de notre décennie : un excès de prétention, un manque total de profondeur dans les sujets abordés, des moyens très largement supérieurs aux idées. Cette aseptisation artistique est un frein aussi drastique que dramatique pour l’esprit critique qui enrôle le spectateur dans un cercle vicieux, dégénérescent. Saupoudrez tout cela d’une mondanité aussi futile que polluante et vous obtenez un film détestable qui a l’outrecuidance de prétendre être un modèle en matière de critique sociale.

Pour ceux qui seraient intéressés par le sujet de la dégénérescence sociétale, je vous recommande humblement l’ouvrage « Mangez-le si vous voulez » de Jean Teulé. Ça n’a pas la prétention de mériter une palme [littéraire] mais ça a le mérite de ne pas vous prendre pour un canard !