Dans un désert rase de débris et carcasses, balayé par le vent et rythmé par la presse automatique, fusil de Tchekhov à ciel ouvert, Ahmad Bahrami signe un portrait explicitement métaphorique de son pays, l'Iran, dont il semble nous dire, à l'image du drame qu'il dépeint, qu'il n'aura pas de résolution heureuse possible, condamné à mener jusqu'à sa réalisation complète sa mécanique mortifère.

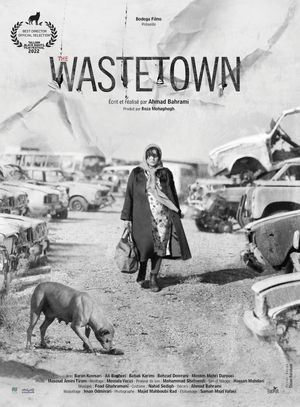

Terrassante et prenante par l'angoisse qu'elle distille (les plans d'ouverture et de fermeture resteront en mémoire pendant longtemps), l'image au noir et blanc contrasté est aride, et la photographie embrasse ce décor comme post-apocalyptique à l'horizon gris et bouché, tandis que la caméra, sévère, impose son rythme lent au film.

Si la démarche, comme insensible et distanciée, est prenante dans sa première partie, son intérêt s'étiole au fur et à mesure que se devinent ses évidents rouages et son issue fatale.

Décharné, le récit finit par ronronner, déployant avec une certaine estime de lui-même, sa tragédie aux allures grecques (unités de temps et d'action, drame familial, personnage de femme forte, ...) dont les métaphores, bien entendues, deviennent répétitives.

Mais le propos social et féministe plus que troublant (parce que violent, noir et désespéré) qui se dégage de l'ensemble attise la curiosité et est preuve d'une belle audace formelle et politique. Derrière ses prétentions le film est finalement le portrait de rebuts, de parias d'une société qui ne veut plus d'eux et les isole (la seule présence civilisationnelle hors de cette décharge se résume à quelques lumières floues d'une ville que l'on devine au loin). Cette femme (Baran Kosari, forte mais trop impassible) est telle une chienne, déterminée à retrouver cet enfant, quels qu'en soient les obstacles (en l'occurence masculins). Elle apporte ainsi au film une tournure horrifique qui permet au spectateur une sortie du cadre étriqué plus que salvatrice et une ouverture vers le cinéma de genre.