La vie du rail au temps des Atrides

Image noire. Bruit d'accompagnement sourd, à la fois difficile à identifier et familier. Quelques points lumineux, très mobiles, à la façon de micro étoiles filantes. Travelling arrière et élargissement du champ - un tunnel et des rails, un métro qui sort du tunnel dans un paysage uniformément gris. A l'intérieur, Mark Wahlberg, visage inexpressif, est assis dans un cadre presque aussi gris. On apprendra sous peu qu'il sort de prison.

Le prologue est percutant - esthétiquement et symboliquement. Le film est là.

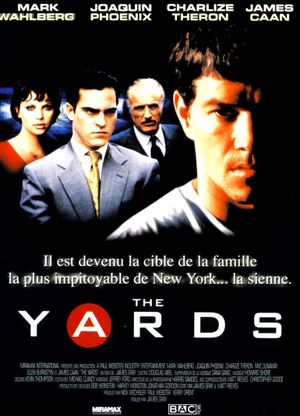

The Yards est un film maudit. Premières projections privées très négatives, bouche à oreille plutôt mauvais, accueil très mitigé à Cannes - les producteurs ne le défendront pas. "Le film a coûté plus de vingt millions de dollars et rapporté moins d'un", ce sont les mots de James Gray. Il attendra sept ans avant de pouvoir tourner à nouveau.

En réalité tout repose sur un malentendu. Les producteurs, et les premiers spectateurs sans doute, attendaient un thriller à la façon du parrain, un grand film de Mafia, avec James Caan en Brando ressuscité, guerre des gangs impitoyable, coups de feu, tueries sanglantes. Effectivement The yards ne s'inscrit pas dans cette mouvance-là.

Le récit lui-même, le scénario, aurait dû, presque immédiatement, intriguer..

Il n'y a que deux coups de feu en tout et pour tout.

Les trafics, la "guerre des gangs" ne touchent pas à la drogue, à la prostitution, au racket - mais .. au matériel d'entretien du métro urbain.

Le personnage du "parrain", James Caan donc, s'il joue effectivement au grand patron, dans ses poses et son paraître, est constamment rembarré, pire ignoré, mis à l'écart, surtout par ses proches. Lorsqu'il choisit de passer lui-même à l'action, il échoue assez lamentablement. Mais en toutes circonstances, sans même vraiment s'en rendre compte, il essaie de garder la pose. En fin de parcours, il n'est plus que pathétique.

Il en va jusqu'aux "grandes" fêtes familiales, aux repas festifs qui respirent plus la mesquinerie que l'opulence et le bonheur affiché.

En réalité, au plus profond, The yards n'est pas un film policier, pas un thriller.C'est un drame, une tragédie antique. L'Odyssée n'es pas loin, mais le parcours du héros, jusqu'à chez lui et loin de chez lui, via le métro, est contraint par les rails - impossibilité de s'écarter de la voie tracée, sauf à tout faire exploser. L'Iliade est encore plus proche : la guerre des gangs peut bien évoquer celle de Troie, certes en plus minable, avec le vieux chef dépassé, Agamemnon qui ne contrôle à peu près plus rien, le choeur des pleureuses, l'arrivée tardive d'Achille. Et plus encore le couple central, presque incestueux, Mark Wahlberg et Charlize Theron, constitue peut-être la plus belle déclinaison du mythe maudit, Oreste et Electre, avec Egisthe / Joaquin Phoenix en âme damnée et condamnée. Au coeur du mythe, la frontière entre le bien et le mal, entre l'innocence et la trahison est définitivement abolie. Il ne reste que la tragédie.

Et la mise en scène, extraordinairement stylisée, de James Gray est à l'avenant. Le travail sur la couleur est prodigieux - avec choix de tons presque monochromes, gris, marron, ocres, jaunâtres, beiges, vert-de-gris et quelques dominantes plus tranchées, très brèves, réservées à des lieux spécifiques, blanc surexposé pour l'hôpital, rouge pour la discothèque. Un des effets les plus intéressants est de créer la confusion dans la perception des lieux - les entrepôts sordides, ou les squats pourris se confondent ainsi dans la perception du regard avec les intérieurs cossus. C'est encore plus impressionnant pour le traitement de la lumière où la référence aux grands maîtres du clair-obscur est évidente - du Caravage à la Tour, de Rembrandt à Gerard Dou. Ainsi des moments d'obscurité presque totale envahissent-ils régulièrement l'écran, et les visages de tous les protagonistes se retrouvent , presque toujours en grande partie masqués par l'obscurité. Ainsi lorsque Mark Wahlberg, dès le tout début du film, observe dans la pénombre les effusions entre Joaquin Phoenix et Charlize Theron. Où est la vérité, le mensonge, le bien, le mal ? On peut songer au Corbeau de Clouzot, à l'ampoule balancée par Pierre Larquey, éclairant tour à tour visages et éléments du décor.

Et les producteurs, on y revient, de s'inquiéter : "à quoi bon prendre des acteurs réputés, si c'est pour qu'on ne les voie pas ?"

Le travail sur les plans est tout aussi important et révélateur. Gray filme au plus près des personnages, presque aucun plan moyen, aucun plan en pied. C'est encore trop peu dire, il filme jusqu'à l'os - aucune graisse, tout ce qui est montré, tout ce qui est dit, jusqu'aux silences, aux échéances repoussées, tout est essentiel. On ne s'égare jamais dans les détails, pas même pour respirer. Aucune détente, donc.

Les comédiens sont parfaitement entrés dans cette logique de la tragédie sans pathos, absolument exclu. Au reste les interprétations de Joaquin Phoenix et de Mark Wahlberg ne sont pas si différentes - avec des évolutions très contenues et très fines. Plus brutales chez Joaquin Phoenix, plus prompt à exploser, aux traits et au jeu plus expressionnistes, et plus encore jouet du destin au fil du récit. Mais il y a chez les deux acteurs ces glissements presque imperceptibles entre résignation et sourire (certes très rare et très vague chez Mark Wahlberg, et pour l'ensemble du film d'ailleurs), entre indifférence, abattement et désespoir vite repris. Mais le jeu de Mark Wahlberg, dans ce film-là, n'est pas mono-expressif.

Et le contrepoint apporté par Charlize Theron, qui subit les événements, les prend de plein fouet, se laisse envahir aussi, est convaincant. Le choix de la chevelure noire, déconcertant dès les premières images,enfantin et séduisant, pouvait aussi constituer un signe simple pour tous les décalages qui ponctuent le film.

Et les producteurs de s'interroger ...

A la fin du film, les visages des femmes, Faye Dunaway et Ellen Burstyn, sont devenus blancs, crayeux, lugubres. Le choeur se fige.

Et le héros remonte dans le métro, en sens inverse. Passage au noir.