Nous ne saurons pas, à terme, ce qui est arrivé au Texas. Un viol, peut-être, une agression que Louise aura repoussés avec un révolver mais qui la suivent encore et toujours, telle une partie d’elle-même et de son identité. La malédiction, dans Thelma and Louise, est plus qu’une thématique récurrente : elle en constitue l’essence. La Faute, dans l’application directe de l’épisode biblique, menace la femme à la manière d’une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête, prête à tomber.

Pour l’incarner à l’écran, Ridley Scott compose un récit en dents de scie dont le nihilisme réside justement dans le ternissement permanent des instants d’insouciance et de bonheur : une soirée dans un bar vire au cauchemar, l’autostoppeur s’avère être un voleur sans scrupules, le mari un lâche et une balance… Les hommes se caractérisent par leur défaillance et leur impuissance, qu’ils travestissent avec machisme et faux romantisme intéressé : l’échec de l’enquête menée par le policier, interprété par Harvey Keitel, atteste ainsi l’échec d’un sexe à comprendre l’autre et à l’aimer pour ce qu’il est et non pour ce qu’il devrait être. Nous nous situons bel et bien « à la croisée des chemins », là où les hommes rencontrent les femmes, les percutent et les détruisent.

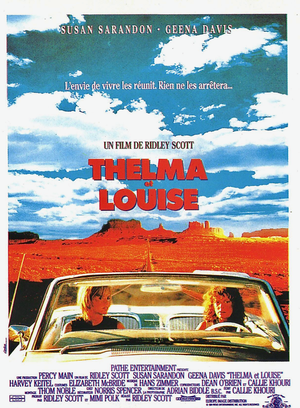

Aussi la seule liberté offerte à la femme réside-t-elle dans le statut d’outlaw, loin de la loi faite par et pour les hommes, jusqu’à ce grand saut final porté par une musique religieuse signée Hans Zimmer. Comme souvent chez le cinéaste, l’iconisation sert non pas à conforter une religion institutionnalisée mais à consacrer des êtres vivants raccordés à leur humanité profonde : le road trip évolue peu à peu en voyage spirituel pour deux femmes qui échangent leur caractérisation initiale – traduit à l’écran par la superposition des visages lors d’une scène en voiture. Pendant un bref instant, Louise s’arrête sur le bas-côté pour regarder le ciel et interroger, peut-être, le sens à donner au spectacle du crépuscule qui se joue sous ses yeux (et les nôtres). Signe d’une présence divine ? d’un destin qui enfin leur sourit ? La clausule témoignera donc d’un désenchantement ultime, mais également d’un ré-enchantement dû aux personnages eux-mêmes. Le baiser apparaît telle la transgression suprême des valeurs puritaines américaines, ce qui n’est pas sans influencer la suspicion de lesbianisme qui écartera un temps le lieutenant Jordan O’Neill dans G.I. Jane (1997).

Nous devons ce magnifique portrait de femmes et de la femme en général à la scénariste Callie Khouri, qui a collaboré avec Scott durant toutes les étapes de pré-production et de réalisation du film : elle leur confère une authenticité et une force alors rares dans le cinéma, portées par la mise en scène virtuose de Ridley Scott qui, par son attention accordée aux décors naturels, par la progression depuis la civilisation vers le canyon, semble réécrire un récit de Création, mais inversé, en réaction à une Bible rédigée par des hommes. Là où la femme commençait par chuter pour pâtir de sa Faute toute sa vie durant, elle commence ici par souffrir pour enfin se libérer dans la Chute et renaître à elle-même et pour elle-même. « À la croisée des chemins », donc. Un immense long métrage.