La première scène d'un film, c'est important : ça "met dans le bain", oriente le regard pour la suite. Celle de Tous les autres s'appellent Ali est magistrale : une vieille femme entre dans un bar, tout au fond un groupe de jeunes arabes est figé de stupeur. L'espace entre la femme et ce groupe semble infini. Seule la pluie a pu la faire entrer dans ce lieu où elle n'est pas la bienvenue. C'est en effet le cas. Superbe. Cette seule distance associée au mutisme d'un groupe se retrouvera par deux fois : lorsqu'Emmi présente Ali à ses enfants, et lorsque le couple boit un verre dans un parc, le personnel se tenant à distance sans un mot. .

Le rejet de l'autre, de celui qui ne respecte pas les "convenances", voilà le sujet du film.

- Ils sont heureux, non ? dit le propriétaire

- L'amour, l'amour... et les convenances ? rétorque l'une des deux mégères de l'immeuble.

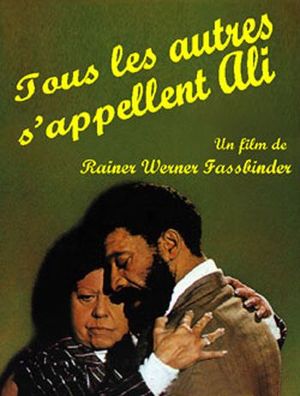

Emmi et Ali sont chacun lestés d'un lourd handicap : Emmi est blanche et intégrée, mais elle est âgée, ce qui pour une femme est souvent fatal pour trouver l'amour ; Ali est jeune et beau mais étranger, qui plus est arabe, en d'autres termes citoyen de seconde zone.

On pourrait croire à un conte de fées, et Fassbinder en a conservé les couleurs franches. Pour le reste, il nous livre un film cru, "à l'os", d'une grande lisibilité. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère : les mégères dans l'escalier sont proches de la caricature, les bimbos jalouses du bar sont pulpeuses et aguicheuses, la famille d'Emmi est d'une grande brutalité, sans parler du gendre, joué par Fassbinder lui-même. Pour apprécier le film il faut l'accepter comme un choix du réalisateur, qui ne cesse de jongler avec les paradoxes.

Ainsi Emmi, révulsée par les réactions racistes de son entourage, est-elle par ailleurs nostalgique du nazisme, au point d'aller fêter son mariage dans l'ancien restaurant d'Hitler ! (Une scène d'une grande force que ce repas, qui exprime très bien la solitude du couple.) Mine de rien, elle donne des ordres à Ali et valorise ses qualités physiques, sous-entendu sexuel qui est l'un des clichés "positifs" du racisme (j'ai pensé à Get Out !). Fasdbinder ne se prive pas de nous montrer Emmi l'admirant entièrement nu dans la salle de bain.

Par ailleurs, lorsqu'une jeune Yougoslave est à son tour ostracisée, elle ne bronche pas. Donc, pas du tout irréprochable quand au racisme, notre vieille dame.

Ali, lui, est sans cesse traité en objet sexuel, alors que son comportement est celui d'un sentimental. Personne ne veut, en fait, lui accorder cette place, et il finit par accepter le rôle qu'on lui assigne, en couchant avec l'une des bimbos.

Les deux personnages sont mis en parallèle par deux scènes de miroir :

- après leur première nuit, Emmi se regarde dans la glace et est effrayée par ce qu'elle vient de faire ;

- à la fin du film, Ali se regarde lui aussi dans le miroir des toilettes du bar et se donne des gifles.

L'amour contre l'identité de chacun : un sujet bateau, mais particulièrement bien traité ici. Il y a une grande audace dans ce sujet, Fassbinder affrontant un double interdit. Certes, il ne va pas jusqu'à montrer un coït entre Ali et Emmi, la sexualité des personnes âgées étant vraiment l'ultime tabou au cinéma (voir Poetry, de Lee-Chang-Dong, qui franchit un peu le pas). La sexualité n'est que suggérée, par Ali qui lui caresse le bras. Tout de même, qu'est-ce que ça fait du bien de voir pour une fois inversées les choses : un homme avec une femme beaucoup plus âgée ! Quand on a eu à subir la myriade de romances avec Audrey Hepburn de Cary Grant, Bogart, Gary Cooper, Fred Astaire... tous de 20 ans au moins plus âgés... mais je digresse.

Le couple parviendra-t-il à tenir face à l'adversité ? Oui, mais c'est là que le film est très malin : en revenant d'un voyage à l'issue duquel "tout problème sera résolu", comme le rêve Emmi, tout semble en effet avoir changé comme par miracle. Les voisines, les collègues, l'épicier, ses enfants, tous deviennent aimables et accueillants. Le spectateur voit que c'est l'intérêt seul qui les guide : l'épicier pour son chiffre d'affaire, une voisine parce qu'elle a besoin de la cave d'Emmi, l'un de ses fils qui veut faire garder sa progéniture. Mais Emmi ne le ressent pas. Tout semble aller mieux... et c'est là que le couple se délite. Privé de l'aiguillon qui attisait sa flamme, il se retrouve face aux difficultés inhérentes à ce type de couple : la différence culturelle pour Emmi, le manque sexuel pour Ali. Certaines unions ne tiennent qu'en se nourrissant de l'adversité qu'elles produisent, telle est l'idée, très profonde, que suggère Fassbinder.

Ressemblant à un conte de fées, le film s'avère donc doublement pessimiste : sur l'humanité en général, qui n'est ici qu'hypocrisie et préjugés, et sur ce couple audacieux, qui ne parvient pas à déjouer les pronostics de cet entourage qui l'a condamné d'avance. Fassbinder traduit cela avec une économie de moyens remarquable et une grande inventivité dans le cadre. J'ai parfois pensé au cinéma de Kaurismaki.

Seule la fin est un peu plus faible, avec ces retrouvailles sur une danse et ce malaise qui mène Ali à l'hôpital, ai-je trouvé. Bon, il faut que je voie Tout ce que le ciel permet de Douglas Sirk, dont ce film est un démarquage. Pas sûr qu'il soit aussi bon.