Les explorations du passé par le cinéphile occasionnent le plus souvent une forme d’épreuve : se familiariser avec la poétique du noir et blanc, la dramaturgie du muet, la rythmique d’un autre temps impliquent un temps d’adaptation, un marchepied qui peut, à certains moments, prendre la dimension d’un véritable obstacle. Le plus souvent, force est de reconnaitre que l’austérité des temps anciens se pare d’une autorité peu contestable, une forme de majesté qui rend humble et pousse à l’admiration.

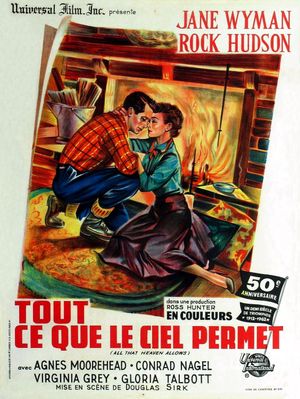

Il arrive pourtant que le regard rétrospectif puisse procéder à l’inverse : on mesure alors la distance parcourue, la naïveté de périodes primaires, où l’on se confrontait à la morale, la censure tout en prenant à bras le corps des motifs qui n’allaient pas tarder à se transformer en clichés. Le cinéma de Douglas Sirk appartient indéniablement à cette catégorie. Le mélodrame y est flamboyant, la démonstration didactique, les violons toujours en embuscade, le technicolor ostentatoire et la neige en polystyrène. Les émotions sont exacerbées, les obstacles terribles, les protagonistes irréprochables et l’empathie en fer forgé. Dans cet opus, madame s’éprend du jardinier, solide Rock Hudson qui, n’a pas besoin d’avoir lu Walden pour le vivre au quotidien, force tranquille déroulant son existence au rythme de la croissance des arbres et saluant le daim qui lui rend visite au jardin. En contrepoint de sa propriété, vieux moulin soigneusement rénové à renfort de rabots, d’immenses baies vitrées sur le lever du soleil au-dessus des montagnes, la ville où la veuve reçoit encore la visite de ses enfants et, occasionnellement, fréquente le Country Club, panier de crabes à ragots et médisances. La dichotomie est soigneusement soulignée pour donner au dilemme l’ampleur de celui des tragédies d’antan : il faudra choisir entre l’amour simple des bois et la corruption toxique, sous couvert de tradition, de la civilisation.

Il faut d’abord souligner la facilité discrète avec laquelle se déploie tout ce programme : une sorte d’évidence qui permet tout de même d’égratigner en profondeur la bourgeoisie de banlieue des années 50, son intolérance et la violence feutrée qui la régente, que ce soit dans le portait d’un courtisan pulsionnel ou la satire plus osée encore des enfants, entre le réactionnaire de la nouvelle génération et la pseudo intellectuelle qui pense maitriser la situation en verbalisant des inepties universitaires, mais chavire à la première occasion. La cruauté est omniprésente, et le filet de la calomnie sans limites, puisqu’on va jusqu’à imaginer une relation adultère rétrospective, tandis que le futur des enfants lui-même semble être mis en péril par les sentiments d’une femme qui ne pourrait donc pas prétendre à l’émancipation.

Une forme de ravissement s’installe progressivement à voir se déployer autant de lieux communs : on savoure Sirk comme une friandise dont la recette du temps jadis aurait été gardée intacte. De splendides couleurs, des mouvements du cœur qui ne sont jamais autant authentiques que lorsqu’on les contraint, et un sens de la mise en scène qui, lui aussi, s’empare d’un classicisme manipulé avec virtuosité, que ce soit dans le recours aux cloisons (le paravent qui sépare mère et fils, les sur-cadrages du miroir, les reflets de la protagoniste dans ce brillant trompeur du piano ou, pire encore, lorsqu’elle se voit enfermée dans l’écran de télévision qu’on lui offre pour officialiser sa future solitude) ou la symbolique des objets : la théière, la branche d’arbre, ou le travail du bois. Sirk isole toujours ses visages dans une lumière spécifique, dans un expressionnisme discret qui met systématiquement les décors en osmose avec les personnages : à la lucarne colorée à l’excès de la chambre de la jeune fille répond ainsi la baie vitrée du moulin rénové, et au sapin outrageusement décoré du dernier Noël des conventions succède la forêt idéalisée du dernier plan, où l’amour a trouvé son écrin parfait : hyperbolique, artificiel à souhait, mais qui accompagne à merveille la mélodie atemporelle des cœurs sensibles.