Quatrième collaboration avec le scénariste Cesare Zavattini, Umberto D. reprend les thématiques propres au cinéma néo-réalistes italien qui structure cette période de la carrière de Vittorio De Sica : un personnage populaire et anonyme, en proie à la misère et qui tente par tous les moyens de survivre dans un monde qui ne veut plus de lui.

Alors qu’ils avaient abordé la place des enfants (Sciuscia, Miracle à Milan) ou celle du travailleur actif (Le Voleur de Bicyclette), le tandem s’attarde ici sur le retraité : l’homme qui n’a plus un rôle à jouer, mis au ban d’une société qui a déjà du mal à composer avec ses masses laborieuses.

Dès la manifestation de l’ouverture, le personnage est mis au ban : celle-ci n’est pas autorisée, et il doit s’isoler dans une porte cochère pour se cacher de la police. La conversation avec deux autres vieillards achève de l’isoler : il est le seul à avoir des dettes. La suite du récit ne fera qu’accroître cette mise à l’écart : sa logeuse le harcèle pour qu’il rembourse ses arriérés et le considère déjà expulsé, son propre lit étant loué en son absence pour des rencontres adultères. Plus tard, des travaux matérialiseront la ruine de son existence, dans laquelle plus aucune intimité n’est possible.

Même s’il se rive à un point de vue, De Sica n’oublie jamais le regard sur le monde que traverse son protagoniste. C’est notamment le cas pour Maria, la jeune servante de la propriétaire, dont on suit le quotidien dans une très belle séquence de réveil où elle accomplit ses tâches quotidiennes, elle dont les jours sont aussi comptés puisqu’elle se retrouve fille mère. Aucun jugement, mais une prise en compte des faits, et des conséquences de cette misère qui s’acharne sur les plus fragiles.

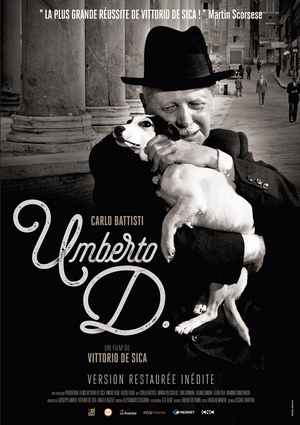

Umberto est vieux, pauvre et seul : le voilà errant dans la ville, en compagnie de son chien, qui occupe un rôle central dans le récit. Dans un premier temps, c’est un miroir métaphorique de sa situation, dans la description du sort réserver aux chiens errants, centralisés dans une fourrière où les non réclamés finissent en chambre à gaz : le parallèle avec le sort réservé au retraité, qui a pourtant trimé toute sa vie durant, est évident. Par la suite, l’obsession du protagoniste à trouver une place à son animal témoigne des derniers sursauts d’amour dans un monde qui ne lui en donne plus : la démonstration est d’une force imparable, en dépeignant un homme candidat au suicide, mais qui ne peut se résoudre à entraîner avec lui son compagnon d’infortune.

(spoils)

Cet aiguillon qui condamne le protagoniste à l’action est en cela très proche du vélo dans Le voleur de bicyclette : une même rage de résolution anime les personnages. Mais elle prend ici une autre dimension. Car le moyen de transport avait une fonction, une utilité pour garder son travail et ainsi faire vivre une famille. Ici, le chien n’occupe aucun autre domaine que celui des sentiments. Il est lui-même une existence en mouvement, dont la simple présence suffit au réconfort et, d’une certaine manière, maintient encore quelques bribes de sens. De ce fait, Umberto passe, dans la dernière étape de son errance, à une attitude proche de celle son animal. Il n’était qu’un chien (un être indigne et qu’on méprise), il devient son chien : une vie en mouvement, qui, quoiqu’il arrive, continue à aller de l’avant. Le dénouement, où l’animal semble sauver la vie de son maître, ne propose aucune résolution narrative nouvelle, mais fait triompher la subsistance d’une force vitale : au milieu du monde, malgré lui, Umberto existe, et reprend la marche.

Présentation, anecdotes de tournage et analyses lors du Ciné-Club :

https://youtu.be/U1aejRy49X0